Mathias Auclair : de quelle musique la Bibliothèque nationale de France est-elle la gardienne ?

Plus de détails

Mathias Auclair est le directeur du département de la musique de la Bibliothèque nationale de France. Mais de quelle musique la Bibliothèque national de France est-elle la gardienne ? Derrière la façade apparemment immuable de l'institution, quelle est la politique d'enrichissement et d'exploitation des fonds ? Du punk à la place donnée aux compositrices de musique savante, des origines du département de la musique créé sous Vichy en 1942 à l'entrée des archives de Pierre Boulez dans les collections nationales, ResMusica fait le point.

ResMusica : Le département de la musique de la Bibliothèque nationale de France recueille les archives sur la musique, mais lesquelles ?

ResMusica : Le département de la musique de la Bibliothèque nationale de France recueille les archives sur la musique, mais lesquelles ?

Mathias Auclair : Nous sommes la Bibliothèque nationale, et nous ne parlons pas d'archives. On se démarque en cela de nos collègues archivistes, même si nous avons la même formation.

ResMusica : Dans ce cas, de quelle démarche parle-t-on ?

MA : Il y a plusieurs logiques à l'œuvre, qui ont évolué avec le temps. Il y a celle du métier de bibliothécaire, qui doit rationaliser la place dont il dispose, qui est limitée. Il organise par types de documents, livres, partitions, périodiques… Il y a celle du documentaliste qui, lui, classe par ordre alphabétique, ou par dépôts constitués. L'archiviste pour sa part se réfère au producteur des documents, et il procède par fonds. Et puis il y a une quatrième logique, muséale, pour les pièces exceptionnelles. Toutes ces cultures se rattachent à la conservation du patrimoine. Elles se vivaient comme antagonistes les unes aux autres, aujourd'hui, elles se rejoignent.

RM : Vous-mêmes, vous appartenez à laquelle de ces logiques ?

MA : Pour ma part je suis tantôt archiviste, comme lorsqu'il faut trouver un document lié à un compositeur, tantôt bibliothécaire ou encore conservateur de musée.

RM : Il y a aussi une évolution sur les types de documents qui sont considérés comme pertinents. L'archéologie a évolué d'une recherche de trésors, à la Renaissance, à une analyse complète des couches de sédiments…

MA : Au XVIIIe siècle, le manuscrit n'est pas considéré comme important. Haendel a été un des premiers à y prêter attention, mais il est à part. L'intérêt pour les manuscrits s'est développé avec les Romantiques : Beethoven conservait jusqu'à ses esquisses, puis l'État prussien s'est attaché à la conservation de manuscrits pour promouvoir la nature allemande. Ensuite, le marché des manuscrits s'est développé au XIXe, surtout vers la fin de ce siècle aux États-Unis avec la Bibliothèque du Congrès. En France, c'est arrivé plus tardivement, en 1935 avec le rattachement à la BN des fonds de la bibliothèque-musée de l'Opéra et celle du Conservatoire, les trois fonds étant réunis en 1942 par la création du Département de la musique. Depuis le XIXe jusqu'aux années 1990, en France on a eu un réflexe de bibliothèque : on prend le meilleur et on ne fait pas entrer tout un fonds, seulement la partie la plus représentative. Avec le travail sur les sources, sur la musicologie, sur les grandes œuvres comme Carmen ou Faust, s'est développé le goût pour les ensembles de documents, qui embrassent toute une carrière, le bien et le moins bien, donnent à comprendre les liens de sociabilité… C'est là qu'on s'est orienté vers la logique des archivistes.

RM : Vous y avez œuvré ?

MA : L'évolution était déjà enclenchée au début des années 2000. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout en recherche des pièces précieuses.

RM : Tous vos documents musicaux sont-ils stockés ici, sur le site Richelieu de la BnF ?

MA : La bibliothèque musicale, les partitions, documents, correspondances et archives, sont ici sur le site Richelieu, nous avons un peu d'iconographie aussi. Mais nous gérons aussi la bibliothèque-musée à l'Opéra Garnier, qui est orientée vers le spectacle, avec un choix très vaste de partitions, un peu de correspondance, une iconographie foisonnante avec les “maquettes de costumes”, qui sont des documents plans, les “esquisses planes”, les vues théâtrales…

RM : Et tous ces documents trouvent encore à être stockés dans ces espaces anciens, alors qu'il s'en ajoutent toujours des nouveaux ?

MA : Les collections tiennent à peu près dans l'Opéra Garnier, et généralement la BnF est dans une “gestion dynamique” des collections, ce qui nous permet de rester au plus près des plus précieuses. Il y a une réflexion pour sortir les archives de Garnier, mais ce n'est pas effectif. Nous y gardons tout sauf des documents sons et vidéo. Vous y trouverez un service à café du baryton Jean-Blaise Martin, qui a donné son nom au baryton Martin, ou la moustache de Saint-Saëns… Aujourd'hui, les pièces qui entrent ne sont pas que liées aux personnalités, même si on peut prendre les chaussons des danseuses, comme ceux de Marie-Agnès Gillot il y a dix ans. Il s'agit de faire entrer dans les mystères de la création.

RM : Comment vous y prenez-vous ?

MA : On arrive à objectiviser la manière dont l'œuvre est créée, les différentes strates du manuscrit, les correspondances, ce qui a trait à la vie musicale, les liens des musiciens avec les autres mondes. Il s'agit de pouvoir comprendre la vie musicale en France, même si nous sommes plus ouverts à l'Europe et à l'international.

RM : Qui dit Bibliothèque nationale, dit focus sur l'art français ?

MA : Se limiter à la création francophone, française, en musique, ça n'a pas de sens. Le Sacre du printemps est français à bien des égards. L'opéra est un genre international, du fait des moyens requis, de son caractère politique, et Paris est un pôle d'attraction international. Du fait de nos moyens qui ne sont pas infinis, on privilégie les musiciens français, mais on est souple. On a accepté des dons comme une petite pièce vocale de Britten, en français et composée pour le public français ; on n'avait rien sur ce compositeur. Si cette pièce avait été strictement liée aux Britanniques, on l'aurait proposée à la British Library.

RM : Un focus sur la musique savante ?

MA : Non, on n'a pas à dire ce qui est bien et pas bien, à préférer Pierre Boulez à Marcel Landowski, à opposer la musique savante à la musique populaire, aux chansons ou à la musique de films. Notre critère, c'est le sérieux et l'importance avec lesquels les œuvres sont créées. On accepte les autodidactes s'ils sont professionnels, qu'ils vivent de leur musique. On ne prendra pas les valses d'un chef d'entreprise, ou les carnets de critiques qui ne sont pas professionnels. On essaye d'objectiviser pour ne pas tomber dans un système de valeurs. Beaucoup de compositeurs ont eu un premier ou un second Prix de Rome, mais au dixième, est-ce que ça a encore du sens ? Ça peut, leurs archives sont souvent intéressantes, il y a un réseau qui s'établit entre les documents. Il y a la question de l'importance du compositeur, et de ce qu'on nous soumet : on peut nous proposer de prendre un fonds d'archives après dépeçage, où il ne reste que les fonds de tonneaux. Il y a les fonds qu'on voudrait et qu'on n'arrive pas à avoir, et ceux que l'on doit refuser…

RM : Parmi les acquisitions récentes, vous avez Boulez et Messiaen.

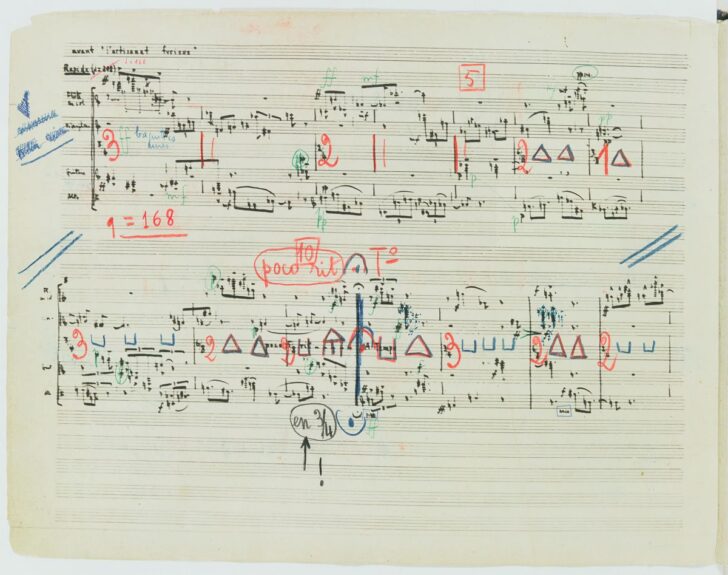

MA : Olivier Messiaen est notre fonds le plus important avec 150 mètres linéaires ! Il est gigantesque pour un gigantesque compositeur et il inclut aussi les archives d'Yvonne Loriod. Nous avons reçu en 2015 les livres, les objets, des inédits, il est extrêmement complet et on a aussi ses élèves, le mouvement Jeune France… Pour Boulez, nous avons reçu 20 mètres linéaires. Il était important que Boulez entre dans notre fonds. Il avait échappé à nos collections, et il y avait déjà un contrat de don de ses partitions à la Fondation Paul Sacher. Cela ne pouvait être rattrapé et c'était la plus belle partie du fonds. On a accompagné avec des acquisitions complémentaires, on a ainsi le premier Boulez jusqu'aux Notations, la Deuxième sonate, et aussi le Boulez créateur d'institutions.

RM : Vous disiez que la BnF s'ouvrait aux musique populaires…

MA : La BnF n'est pas assez connue pour sa dimension populaire. Nous nous engageons à faire entrer des fonds très importants, mais nous ne trouvons pas le public de chercheurs. On a eu une réussite sur le punk, avec les Bérurier noir : la presse a bien accompagné, on a travaillé avec les universitaires le public est venu. En chanson française, le public n'est pas le même. En jazz, ça commence, il nous faut aller chercher le public de chercheurs. Pour la musique de films, nous avons des fonds très complets d'Antoine Duhamel, pour la Nouvelle vague, de Pierre Jansen, qui a composé pour Chabrol. J'ai travaillé à ce que la musique de films soit reconnue. Il y a un retour encourageant du monde universitaire, mais ça reste à développer.

RM : Pourquoi la recherche est-elle peu développée sur la musique de films ?

L'explication est peut-être liée au fait que les conditions de composition dans l'urgence font qu'il y a peu d'écrits, de courriers, et donc que toute la matière se trouve dans les partitions. Or, peu de chercheurs savent lire la musique. Nous sommes aussi dans une période d'évolution : le rôle de la BnF était d'aller chercher les documents et bien les signaler : on faisait une exposition, un colloque, et c'était bien. Aujourd'hui, on est dans une dynamique où il faut aller chercher le public. Les ayants-droits sont la pierre angulaire de notre travail, on travaille avec les conservatoires, on réfléchit avec des fonds sur la musique ancienne, le jazz… Par ces approches spécialisées on arrive à mieux travailler.

RM : Le département de la musique dont vous êtes le directeur a été créé en 1942. Faut-il voir dans cette date un marqueur de la politique de Vichy pour mettre en avant la culture musicale française ?

MA : Le premier directeur du département était un collaborateur, mais cette création en 1942 n'a rien à voir avec la politique, elle est le résultat de l'évolution de la musicologie française qui était en retard par rapport à l'allemande, de sa capacité progressive à travailler sur les sources, et la recherche musicologique ce n'est pas du journalisme. À partir des années 1920, les musicologues en France n'avaient pas les structures adaptées à la recherche. Les États-Unis ont structuré leur musicologie à New York et à Washington avant Paris, où les bibliothèques du Conservatoire et de l'Opéra étaient administrées par des musiciens, pas par des bibliothécaires. En 1935, le gouvernement a décidé la fusion des différentes bibliothèques musicales, en vue de la création du département. Refondre les institutions prend du temps : l'Opéra de Paris a été restructuré en 1939, et les choses ont traîné parce qu'il y avait des questions de personnes. Ce n'est pas facile de mettre des directeurs à la porte, alors on attend que les personnes partent. En 1942, Vichy a terminé le travail commencé sous le Front Populaire.

RM : Romain Rolland a-t-il joué un rôle important dans la musicologie française moderne ?

MA : Le monde de la musicologie internationale n'est pas très tendre, et certains disaient que la musicologie française n'était pas sérieuse. On peut dire que la musicologie moderne n'est pas française, et qu'il n'est pas sûr que Romain Rolland a mis en place cette musicologie moderne.

RM : Parmi les fonds musicaux que vous avez reçus, nous n'avons évoqué aucune compositrice, pourtant c'est une dimension qui vous préoccupe.

MA : Notre premier fonds d'une compositrice vivante est celui de Michèle Reverdy, et le travail fait avec elle nous a fait réaliser que nous avons énormément de fonds de compositrices, à commencer par Pauline Viardot, Nadia et Lili Boulanger, ou Barbara. Pour la journée de la femme en 2019, avec Michèle Reverdy nous avons fait une soirée consacrée aux compositrices. On a travaillé sur la numérisation de ces fonds, seuls les fonds de compositeurs étaient numérisés… ça faisait tâche. Avec Anne de Fornel du CNSM de Lyon nous avons mis en place notre troisième saison de concerts et la première sur des compositrices, sur 2023-2024. Initialement, je n'avais pas forcément de connaissance d'œuvres de compositrices qui étaient autre chose qu'agréables, j'ai été de plus en plus en convaincu au fur et à mesure de notre exploration, qu'il s'agisse d'Hedwige Chrétien ou Jeanne Leleu. Grâce au fait que nous avons des salles qui ne sont pas gigantesques et que nous avons maintenant une expérience des concerts, on peut faire des programmes moins convenus. On essaye de maintenir ce cap selon un axe fixé avec Héloïse Luzzati, qui a fondé l'association Elles Women Composers et son label de disques La boîte à pépites : nous ne faisons pas de mélanges mais nous choisissons une seule compositrice, avec 30 à 45 minutes consacrées à ses œuvres, et le reste avec des pièces en regard. Un format qui n'est pas si fréquent, qui permet ne pas écraser les pièces à découvrir par des œuvres très connues. Et on ne programme pas d'œuvres qui sont simplement moyennes.

RM : Et pour rester sur le thème des femmes, le personnel du département de la musique est-il suffisamment féminisé ?

MA : Le monde de la bibliothèque est largement féminisé, donc ce n'est pas une problématique. Mes deux prédécesseures étaient des femmes. Depuis le mois de janvier notre équipe d'encadrement est plutôt masculine, mais elle était assez féminisée jusqu'à présent.

Crédits photographiques :

- Mathias Auclair, photo Françoise Auclair publiée avec licence Creative Commons sur Wikipedia ;

- Esquisse de décor pour La Juive de Fromental Halévy, présentée dans l'exposition « Le Grand Opéra », 2019 © BnF/BMO ;

- Partition du Marteau sans maître, présentée dans l'exposition « J'ai horreur du souvenir ! / Dans les archives de Pierre Boulez », 2022 © BnF ;

- Salle de lecture des départements des Manuscrit et de la Musique Richelieu © Jean-Christophe Ballot / BnF

A lire, trois ouvrages dirigés par Mathias Auclair :