Plus de détails

ResMusica propose une série commémorative autour d’Arnold Schoenberg selon un petit et kaléidoscopique dictionnaire pour tracer un portrait par petites touches de cet homme aux mille facettes et à la personnalité complexe, cultivant avec virtuosité le paradoxe, et à plus d’un point de vue attachante, malgré son emprise écrasante. Pour accéder au dossier complet : Petit dictionnaire de Schoenberg

D comme difficulté, dissonance, douze (et dodécaphonisme).

Difficulté

Difficulté

« Pourquoi la musique de Schoenberg est-elle si difficile à comprendre ? » Tel est l'intitulé d'un article analytique publié en 1924, voici donc un siècle, d'Alban Berg (1885-1935), à la fois ami proche et l'un des premiers élèves de Schoenberg, pour le cinquantenaire de son maître à penser.

Sans aucun doute, des partitions comme Verklârte Nacht (1899), probablement aujourd'hui la partition la plus populaire de Schoenberg, dont la création fut nimbée d'un parfum de scandale au vu du sujet ayant inspiré l'œuvre, voire les Gurre Lieder, assez rarement donnés en concert, vu l'effectif pléthorique demandé, mais facilement accessibles au disque, triomphalement accueillis en 1913, ne posent aujourd'hui plus trop de problèmes d'écoute ou d'interrogation au « mélomane moyen », amateur de littérature musicale (post-)romantique.

Mais Alban Berg (1885-1935) porte en deux textes successifs un regard sur deux œuvres de son maître, légèrement postérieures, encore tonales quoique élargissant les enjeux scripturaux et les perspectives expressives. En 1920, il s'intéresse au poème symphonique Pelléas et Mélisande opus 5 (écrit vers 1902-1903), en soulignant la structure symphonique solidement architecturée par la présentation, la métamorphose et l'interpénétration des onze thèmes principaux, caractérisant à la fois les personnages et leurs états d'âme successifs – assez facilement identifiables – dans une macrostructure dramatique, tenant à la fois d'une gigantesque forme-sonate et de l'enchainement des quatre temps d'une symphonie. Mais, constate-t-il, déjà les tensions harmoniques liées par exemple au total chromatique post wagnérien, doublé d'une certaine saturation harmonique par l'usage de la gamme par tons ou de l'empilement de quartes, sont patentes malgré une tonalité centrale de ré mineur toujours plus ou moins perceptible.

Pour ce second essai de 1924, Berg choisit une autre partition toujours officiellement en ré mineur, le Premier quatuor à cordes opus 7, écrit en 1905, sis donc avant même la plongée dans le monde atonal (à partir de l'opus 10 en 1908) et encore plus avant du dodécaphonisme (à partir des opus 23-24-25 de 1921-1923). Le problème de difficulté se situe ailleurs que dans l'émancipation de la dissonance, de la dissolution des réflexes tonaux, ou du repérage plus corsé de la forme qui seront autrement patents ultérieurement. Cette œuvre une nouvelle fois d'envergure, quarante-cinq minutes, soit l'un des plus longs quatuors composés depuis les derniers opus beethovéniens, d'un seul tenant enchainant les quatre mouvements d'un quatuor classique, porte en elle les germes d'une révolution esthétique.

L'un de ses principaux concepts sera celui de la variation développante (entwickelnde variation) qui omet les répétitions claires du langage classique ou romantique et brouille par une permanente modification du propos les cartes architectoniques formelles (entre exposition, développement et réexposition ) du premier « mouvement » pourtant toujours inspiré de la forme-sonate : Schoenberg évite la régularité ou la symétrie des phrases, juxtaposant ou entrechoquant les idées plutôt que de les opposer par exposition successive. Une écoute active est sollicitée de la part de l'auditeur que le compositeur imagine tel un joueur d'échec : la musique est envisagée « hors divertissement » et demande aussi un engagement quasi virtuose de la part des quartettistes.

La partition est d'ailleurs parfois plus facile à cerner à l'écoute qu'à la lecture. Schoenberg rappelait le mot de Mahler lors de la création houleuse de l'œuvre :« J'ai dirigé les partitions les plus difficiles de Wagner ; j'ai moi-même écrit des partitions dont les pages comportent trente portées de musique et davantage. Or voilà que vous m'apportez une partition où il y a seulement quatre portées et je suis incapable de la lire. » Berg, en conclut dans son essai l'importance d'une éducation de l'oreille pour « redéplier » l'œuvre selon des normes auditives et esthétiques plus familières. Berg préconise donc l'écoute récurrente de ses œuvres pour arriver à en percer les mystères. A une époque où l'enregistrement ou la reproduction mécanique de toute performance musicale n'en était qu'à ses balbutiements, on comprend dès lors mieux pourquoi Schoenberg décida de fonder la société d'exécutions musicales privées (Verein für musikalische Privataufführungen) à Vienne en 1918, pour permettre aux amateurs et connaisseurs de mieux cerner les tendances de la musique nouvelle, en rendant d'ailleurs les répétitions publiques et en faisant précéder, le cas échéant, l'exécution d'une courte conférence de présentation des œuvres.

Schoenberg sous-entendra lui-même la nécessité d'une « généalogie » de l'écoute de ses propres partitions pour que l'auditeur puisse comprendre quels sont les enjeux d'une nouvelle œuvre eu égard aux acquis des précédents opus. La perte de repères classiques exaltée lors de la période atonale est ainsi beaucoup plus relative pour qui a assimilé les deux premiers quatuors à cordes ou la première symphonie de chambre opus 9. Toutefois, certaines découvertes sont comme exacerbées dans toute cette période de libre atonalité (1908-1922) : non répétition textuelle, schéma discursif évolutif (singulièrement dans Erwartung), brièveté de certaines œuvres (telles les cinq pièces pour orchestre opus 16 ou les vingt et une mélodies du Pierrot Lunaire) et rompent avec toute trame formelle « narrative », « romanesque » ou ‘psychologique » à laquelle était habituée l'auditeur ou le musicien viennois ou berlinois lambda gavé alors de symphonies mahlériennes ou de poèmes symphoniques straussiens : il s'agit d'écouter quelques minutes plutôt que de rêver une heure.

A la création des cinq pièces opus 16 le 3 septembre 1912 aux concerts Proms de Londres, Henry Wood, le chef d'orchestre créateur de l'opus16, fait après le concert l'éloge du compositeur qui a repoussé les limites de l'expression musicale, mais clairement évoque celui qui aussi se coupe d'une part de l'auditoire peu enclin à accepter ses nouveautés. Citons outre les dissonances, les sonorités fauves, ou la violence éruptive des pièces 1, 4 et 5.

Soyons clairs : par la suite les séries de douze notes, si elles sous-tendent le discours, sont parfois plus difficilement perceptibles (selon le bon mot d'Harry Halbrecih, la série y est incubée « à la manière de l'oxygène dissous dans l'eau') ou repérables dans les premières œuvres de la période dodécaphonique, tel le très austère quintette à vents opus 26 (une noix dure à croquer !), alors que par exemple, par la scintillance et l'imagination de leur orchestration et l'émergence de certains motifs (tels le fameux B_A_C_H_) ou certains relents de rythmes connotés (valse, marche…) les variations pour orchestre opus 31 prennent davantage l'auditeur par la main. Ce souci de communiquer de manière plus claire et plus facilement intelligible deviendra central dans les œuvres de la période américaine, tels le concerto pour violon opus 36 ou plus encore celui pour piano opus 42, aux articulations formelles assez néo-classiques, et donc plus aisément cernables pour tout auditeur attentif. Mais jamais Schoenberg n'y sacrifie pour autant les sortilèges de son intransigeante écriture sur l'autel de la « facilité ».

Dissonance

La notion de dissonance s'oppose dans l'acception classique du terme à celle de consonnance : on peut la définir comme une discordance d'un intervalle ou d'un ensemble de sons. La consonnance ou concordance devant être entendue dans tous les sens du terme sur base des résonnances harmoniques naturelles d'une note de base. Mais ces notions ont une forte connotation historique et culturelle, si par exemple on songe aux musiques extra-européennes qui évoluent très loin de notre système tempéré à douze degrés ! Et, dans la musique savante occidentale, depuis des siècles la dissonance est cultivée à la fois pour elle-même ET pour ses capacités expressives de tension du discours et/ou d'articulation de la forme.

Sans vouloir trop approfondir ce vaste sujet, livrons quelques éléments historiques quant à l'évolution ou au traitement de la dissonance dans notre culture occidentale. La musique moyenâgeuse se base des travaux pythagoriciens, où les intervalles de quinte et de quarte sont donc primordiaux (et les intervalles ou accords de tierce ou de sixte considérés comme impurs et donc dissonants, il faudra attendre les traités de Zarlino publiés en 1558 pour que ces deux derniers rapports trouvent, plus avant, un fondement « théorique »). L'intervalle de triton (quarte augmentée, par exemple do fa dièse) qui divise exactement l'octave en deux, est proscrit par sa tension énorme évoquant le diabolus in musica.

Dès le Renaissance existe une forme de dissonances « de passage » autorisées (regroupées sous le nom de fausses relations), émanant des rencontres polyphoniques des voix utilisant les différents hexacordes et provoquant de saisissants effets : elles sont soigneusement gérées, pour leur forte capacité expressive, entre autres par les grands polyphonistes anglais de l'époque Tudor (Byrd, Tallis, et surtout leurs descendants directs Orlando Gibbons, de manière larvée dans le célèbre O clap your hands et Thomas Tomkins dans le spectaculaire O sing unto the lord).

Ailleurs, l'hyperchromatisme de certaines œuvres tardives des derniers franco-flamands (De Rore et Lassus, notamment dans son fameux motet Timor et Tremor) ouvre la voie à une exploitation de la dissonance expressive – dans la péninsule italienne ( notamment avec le madrigalisme et la mise en valeur des mots importants du texte) – par la virtuosité confondante du maniement des brusques changements d'éclairages harmoniques au fil des madrigaux de Carlo Gesualdo ou de bien des œuvres vocales ou instrumentales de Michelangelo Rossi. On se souviendra aussi que la dissonance non préparée du Cruda Amarilli, dans le cinquième livre de madrigaux de Claudio Monteverdi, qui lui vaudra de très sévères critiques de la part des théoriciens les plus conservateurs (dont le chanoine Artusi).

A la fin de l'âge baroque et surtout classique, la dissonance fait partie intégrante du système tonal où elle permet la modulation d'une tonalité vers une autre. A ce titre, et entre autres exemples, les accords de septièmes (diminuée ou non) sont particulièrement dissonants au sens classiques (on notera qu'ils comportent l'intervalle de triton entre certains degrés) et ne peuvent se comprendre dans ce cadre que par la résolution de la tension harmonique ainsi engendrée, permettant la modulation vers une autre tonalité plus ou moins proche. Toutefois, déjà à l'époque classique, les six quatuors dédiés à Haydn de W.A Mozart firent et font encore couler beaucoup d'encre : en particulier la dernière œuvre du cycle, le quatuor KV 465, « les dissonances » au fil de l'introduction adagio de son premier mouvement, le cheminement harmonique semble instable (mais logique) par la culture de la résolution différée, jusqu'à ce que la tonalité radieuse d'ut majeur finisse par s'imposer. Lors de la première impression sous opus 10 du recueil entier, certains acheteurs renvoyèrent leur exemplaire à l'éditeur car selon eux, perclus de fautes !

A la fin de l'âge baroque et surtout classique, la dissonance fait partie intégrante du système tonal où elle permet la modulation d'une tonalité vers une autre. A ce titre, et entre autres exemples, les accords de septièmes (diminuée ou non) sont particulièrement dissonants au sens classiques (on notera qu'ils comportent l'intervalle de triton entre certains degrés) et ne peuvent se comprendre dans ce cadre que par la résolution de la tension harmonique ainsi engendrée, permettant la modulation vers une autre tonalité plus ou moins proche. Toutefois, déjà à l'époque classique, les six quatuors dédiés à Haydn de W.A Mozart firent et font encore couler beaucoup d'encre : en particulier la dernière œuvre du cycle, le quatuor KV 465, « les dissonances » au fil de l'introduction adagio de son premier mouvement, le cheminement harmonique semble instable (mais logique) par la culture de la résolution différée, jusqu'à ce que la tonalité radieuse d'ut majeur finisse par s'imposer. Lors de la première impression sous opus 10 du recueil entier, certains acheteurs renvoyèrent leur exemplaire à l'éditeur car selon eux, perclus de fautes !

Évidemment, l'évolution de la pensée musicale romantique nous amène à Richard Wagner (le fameux accords de Tristan !) et Franz Liszt, avec un chromatisme de plus en plus généralisé libérant le langage de tout cadre harmonique traditionnel, et la dissonance trouve en Richard Strauss (Also Sprasch zarathustra, Ein heldenleben, puis Salomé et Elektra) un de ses plus parfaits illustrateurs. Il en va de même chez Mahler, qui s'il ne franchira jamais le mur de l'atonalité, va tendre le discours d'aspérités de plus en plus drues (les quartes justes du premier temps de la septième symphonie, et au sommet, sous probablement la lointaine influence de son protégé Schoenberg, l'accord de dix sons – les deux sons manquant du total chromatique sont entendus par résonnance acoustique – au climax de l'adagio de la dixième symphonie).

Petit à petit, par l'idée de l'émancipation de tout cadre tonal ou modal, la dissonance s'affranchit de toute limite chez Schoenberg, et devient partie structurante du discours, ne supposant plus nécessairement de résolution ou de relâchement de la tension harmonique. Par la suite, le système à douze sons qui met tous les degrés chromatiques à égalité rend caduque toute distinction entre consonance et dissonance.

Ce changement paradigmatique suppose à la fois une nouvelle grammaire et une nouvelle rhétorique. Si bien entendu elle peut refléter l'angoisse (dans Erwartung) voire le conflit latent (Moise und Aron) la dissonance ouvre aussi d'autres chemins expressifs raffinés et littéralement inouïs (final avec voix du deuxième quatuor opus 10, trois petites pièces pour petit ensemble de 1911), une variété d'ambiances kaléidoscopique (Pierrot Lunaire opus 21), voire carrément être le support d'une situation vaudevillesque comme dans l'opéra Von Heute auf morgen opus 32.

Le traité d'harmonie (Harmonielehre -1911) devait être le premier d'une série d'ouvrages théoriques – pour certains écrits bien plus tard aux U.S.A – montre l'attachement de Schoenberg à ce paramètre. S'il traite essentiellement du contexte tonal et donne de nombreux exemples contemporains (du jeune Debussy à Puccini), il ouvre clairement les pistes d'une réflexion de la suspension des fonctions tonales de l'harmonie à ce moment crucial tant de l'Histoire de la musique occidentale que de la propre évolution du compositeur-pédagogue. Et comme il l'écrira bien plus tard dans son essais Structural Functions of harmony « Mais le temps guérit toutes les blessures y compris celles infligées par des harmonies dissonnantes ».

Douze (et dodécaphonisme)

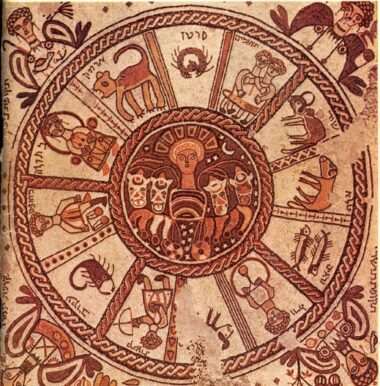

Douze est le nombre de la complétude : à la rencontre des système binaire (opposition du jour et de la nuit, du blanc et du noir, du masculin et du féminin, du Bien et du Mal), ternaire (lié à une élévation spirituelle, citons entre autres les trois parties de l'âme selon Platon, la Trinité chrétienne, les trois vertus théologales, la triade maçonnique) et quaternaire (renvoyant au monde physique : les quatre points cardinaux, les quatre éléments, les quatre saisons, mais aussi les quatre Évangiles). Douze est donc à la rencontre du binaire et du ternaire (2x2x3) et du quaternaire (4×3), donc des mondes matériel et spirituel, et marque incontestablement de nombreuses cultures : les douze dieux olympiens, les douze travaux d'Hercule, la partition du Ciel selon les douze signes zodiacaux, les douze mois de l'année du calendrier solaire, les douze tribus d'Israël, les douze apôtres, et plus prosaïquement les recueils de douze concerti ou sonates à l'époque baroque, ou même…chez l'écailler les huîtres servies à la douzaine !

Douze est le nombre de la complétude : à la rencontre des système binaire (opposition du jour et de la nuit, du blanc et du noir, du masculin et du féminin, du Bien et du Mal), ternaire (lié à une élévation spirituelle, citons entre autres les trois parties de l'âme selon Platon, la Trinité chrétienne, les trois vertus théologales, la triade maçonnique) et quaternaire (renvoyant au monde physique : les quatre points cardinaux, les quatre éléments, les quatre saisons, mais aussi les quatre Évangiles). Douze est donc à la rencontre du binaire et du ternaire (2x2x3) et du quaternaire (4×3), donc des mondes matériel et spirituel, et marque incontestablement de nombreuses cultures : les douze dieux olympiens, les douze travaux d'Hercule, la partition du Ciel selon les douze signes zodiacaux, les douze mois de l'année du calendrier solaire, les douze tribus d'Israël, les douze apôtres, et plus prosaïquement les recueils de douze concerti ou sonates à l'époque baroque, ou même…chez l'écailler les huîtres servies à la douzaine !

Si l'on reproduit le cycle des quintes (do-sol, ré-la, etc. etc.) on obtient une partition en douze demi-tons inégaux de l'octave. Il est également possible de diviser l'octave en quatre selon les rapports de tierces (majeures ou mineurs), le tempérament mésotonique donnant ainsi la préférence aux tierces pures au détriment des quintes, dont celle « fausse » du loup. Les réflexions théoriques au fil des siècles guidant l'accordage pratique des instruments ont débouché sur un compromis entre quintes et tierces, et sur notre tempérament actuel divisant l'octave en douze demi-tons égaux, moyennant donc des équivalences (entre autres exemples, sur un clavier de piano moderne, sol dièse = la bémol). On en arrive donc à douze tons majeurs et douze mineurs, déterminant donc l'ordre les 24 préludes et fugues de chacun des livres du Clavier bien tempéré de J.S Bach (selon l'ordre chromatique) ou les vingt-quatre préludes (entre autres) opus 28 de Chopin organisés selon le cycle des quintes.

Avant même l'instauration des systèmes conceptuels à douze sons selon Hauer ou Schoenberg, certains compositeurs ont eu l'intuition de pouvoir utiliser ces degrés chromatiques « exclusivement » pour constituer des thèmes à douze notes. On trouve certains thèmes particulièrement tortueux dans l'œuvre de J.S Bach, proches de l'esthétique de la « musique à douze sons » (Fantaisie chromatique et fugue BWV 903, et plus encore le « thème royal » – qui n'est pas de Bach ! – de l‘Offrande Musicale. BWV 1079, soufflé à l'oreille du Cantor par Frederic II de Prusse et probablement imaginé par Quantz).

On a beaucoup glosé sur le thème liminaire du premier de portrait de caractère Faust de la Faust-Symphonie de Liszt, qui par la répétition décalée d'un même arpège particulièrement tortueux énonce onze notes du total chromatique, surtout dans sa déformation « grimaçante » telle qu'énoncée dans le volet » Méphistophélès » de l'œuvre, caricaturant cet incipit très interrogatif qui lui énonce les douze notes. Un des exemples les plus patents d'un thème dodécaphonique avant Schoenberg est le sujet de la fugue de la section Von Wissenschaft (De la Science) du poème symphonique Also sprach Zarathustra, opus 30 de Richard Strauss. Même si le traitement thématique, harmonique et contrapuntique, n'est pas celui d'un compositeur affranchi du système tonal. Le thème principal de cette section se caractérise par une tension et un développement fugué, qui traduisent les luttes intellectuelles et les dilemmes de la connaissance humaine inspirés par le poème philosophique de Nietzsche.

Juste avant la Grande Guerre, Schoenberg entrevoit la nécessité de régir les principes de l'atonalité. Il s'agit d'une part de trouver de nouvelles règles qui peuvent réguler la pratique de ce domaine autrefois interdit, et surtout d'en structurer la logique pour permettre l'élaboration de formes aux vastes développements, selon une cohérence musicale à (re)définir. A cette époque, et après s'être consacré à des formules musicales de plus en plus aphoristiques, Schoenberg envisage plusieurs projets monumentaux qui aboutiront au vaste fragment de l'Échelle de Jacob. Celui-ci est structuré thématiquement par un hexacorde (clairement énoncé par le pupitre de violoncelles au début de la partition) et sa réponse de six autres notes qui intuitivement annonce le système à douze notes.

Dès 1918, Josef Matthias Hauer (1883-1959) publie son premier essai théorique « Über die Klangfarbe (Sur le timbre) » et surtout deux ans plus tard « Von Wesen des Musikalischen » ( »de la nature des choses musicales ») et y développe un système sans repère tonal avéré, basé sur l'égalité des douze sons de la gamme chromatique. qui détermine préalablement la substance thématique de l'œuvre. Toutefois, Hauer restreint le champ des possibles, en travaillant d'une part par hexacordes, et aussi en évitant les relations de symétries ou de rétrogrades à l'intérieur de sa série de douze notes, de plus il évite les accords entre notes voisines qui génèreraient de trop grandes frictions harmoniques. Ce système, par une série de considérations théoriques, débouche sur un nombre limité de combinaisons possibles (quarante-quatre) qu'Hauer nomme « tropes ». Les œuvres d' Hauer en dehors de considération philosophiques parfois assez obscures, n'excluent donc pas les phénomènes de consonnances et vont au fil du parcours du compositeur devenu sorte de « grand organisateur » d'une certaine brièveté à une volontaire « inexpressivité » quasi objectale. Les œuvres de sa dernière période de vie portent d'ailleurs des titres purement numériques relatant la date de composition, telles des natures mortes, ou les compositions picturales d'un Pierre Soulages.

Lorsqu'il élabore son système à douze sons, vers 1921, Schoenberg connaît le travail d'Hauer, qui d'ailleurs fréquentait assidûment la Société d'exécutions musicales privées fondée au sortir de la grande Guerre à Vienne par le maître et ses disciples. Il n'a jamais cherché à cacher l'antériorité de la conception du système d'Hauer face à sa découverte. D'ailleurs, il ira même jusqu'à proposer à son collègue l'écriture d'un livre à quatre mains, où chacun pourra expliciter le sens qu'il entend donner à son système à douze sons, projet qui jamais ne se concrétisera, les deux concepteurs ayant des caractères entiers et rigides.

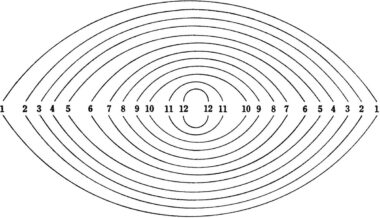

Le propos de Schoenberg est tout autre : il entend engendrer à partir d'une « série » de douze sons, son rétrograde comme si l'on plaçait un miroir en vis-à-vis de la portée (la note douze de l'original devient la première, la onzième la seconde, et ainsi de suite), son inversion (le miroir est placé sous la portée et tous les intervalles sont donc inversés) et le rétrograde de son inversion. Une série en engendre donc au total quatre apparentées que l'on peut décliner sous les douze degrés du total chromatique, soit 48 » formes » de la série de départ. Un rapide calcul statistique montre donc que le système schönbergien engendre 12! (factorielle de 12) soient 479.001.600 séries apparentées par « paquets » de 48 soient 9.979.200 ensembles de séries, là où Hauer limite le champ à 12! divisé par (6!) au carré, soient 924 possibilités – manant au 44 tropes retenus.

Le propos de Schoenberg est tout autre : il entend engendrer à partir d'une « série » de douze sons, son rétrograde comme si l'on plaçait un miroir en vis-à-vis de la portée (la note douze de l'original devient la première, la onzième la seconde, et ainsi de suite), son inversion (le miroir est placé sous la portée et tous les intervalles sont donc inversés) et le rétrograde de son inversion. Une série en engendre donc au total quatre apparentées que l'on peut décliner sous les douze degrés du total chromatique, soit 48 » formes » de la série de départ. Un rapide calcul statistique montre donc que le système schönbergien engendre 12! (factorielle de 12) soient 479.001.600 séries apparentées par « paquets » de 48 soient 9.979.200 ensembles de séries, là où Hauer limite le champ à 12! divisé par (6!) au carré, soient 924 possibilités – manant au 44 tropes retenus.

Schoenberg imagine aussi regrouper les sons successifs pour un dégager des grilles d'accord, ou encore en tirer des figures d'accompagnement. Si le système peut sembler rigide et « dépersonnalisé », chacun des membres de la Seconde École de Vienne utilisera le principe de la série en fonction de ses propres tendances expressives, Webern (1883-1945) ira dans le sens de la plus grande économie (comme dans le Kammerkonzert, opus 24, ou les variations pour orchestre opus 30) où les séries comportent leurs propres éléments inversés ou rétrogradés ! Berg (1885-1935) utilise cette technique assez souvent avec une certaine nostalgie du système tonal (comme dans le Concerto à la mémoire d'un ange, oµ les quatre notes de la fin de série sont les premières du choral de Bach Es ist Genug!, cité texto dans le final de l'œuvre, avec son triton caractéristique, la coda du final débouchant tonalement sur un lumineux mi (sur) majeur. Egon Wellesz (1885-1974), autre élève schönbergien de la première génération, très cultivé mais moins audacieux, n'adoptera que très tardivement – fin des années 1950 – le système à douze sons. Hanns Eisler (1898-1962), disciple beaucoup plus tardif, sera beaucoup plus critique vis-à-vis de ce système d'écriture, qu'il n'utilisera que très ponctuellement, car selon lui trop rigide et dogmatique, nuisant à la spontanéité musicale et donc au rôle social de la musique, capital pour ce musicien très engagé à la gauche de la gauche !

Chez Schoenberg, les premières pièces écrites selon cette technique apparaissent soit fort brèves (la valse, cinquième pièce pour piano de l'opus 23 – les quatre premières étant librement atonales ou l'intégralité de la suite, opus 25, également pour piano seul, basée sur une seule série, présentant cinq mouvements, dans l'héritage de la suite de danse baroque, de caractères très diversifiés), soit formulées « machinalement » comme par exemple, le sonnet de Pétrarque central de la sérénade pour voix et sept instruments opus 24. Mais par la suite, le système va suffisamment s'assouplir pour permettre des réalisations d'envergure.

Schoenberg pensait « avoir trouvé un système qui pourrait assumer la suprématie de la musique allemande pour les cent ans à venir » -(selon une déclaration faite à son assistant Josef Rufer) et démontre la cohérence de sa découverte musicale en l'appliquant à des formes bien établies (forme sonate, scherzo avec trio, mouvement lent de forme lied, rondo-sonate à refrains et couplets, thème et variations) comme par exemple au gré du très austère quintette à vents opus 26, ou du plus ludique et « schubertien » (comme le souligne Charles Rosen) Troisième quatuor à cordes opus 30. Bien plus il en démontre les capacités expressives avec les très raffinées variations pour orchestre opus 31, ou plus encore au fil de son angoissante musique d'accompagnement pour une scène de film (imaginaire) opus 34.

On pourrait établir aussi un parallèle entre lui et rien moins que Moïse – tel qu'il figure dans son opéra Moses und Aron (composé pour ses deux premiers actes entre 1930 et 1932): le prophète apporte les tables de la Loi (Das Gesetz), guide ainsi le comportement et la conduite sociétale, et induit donc une révolution politico-religieuse Schoenberg avec la composition à douze sons, génère une nouvelle table de la loi musicale, avec cette parfaite égalité entre les douze degrés de l'échelle chromatique, voulant offrir une structuration claire au discours, et remettant pour les générations à venir en cause l'héritage institutionnel des paradigmes tonaux, entre avancée « nécessaire » et « rupture » avec la tradition.

C'est René Leibowitz (1913-1972) qui donnera à la méthode schönbergienne un intitulé français fleurant bon les racines grecques : la dodécaphonisme dans son Introduction à la Musique à douze sons de 1947. La même année éclot une vive polémique entre Arnold Schoenberg et Thomas Mann, au sujet de son roman le Docteur Faustus : en effet l'écrivain attribue à son héros, le compositeur fictif Adrien Leverkühn, en quête d'une sorte de transcendance artistique par un pacte avec le Diable, la découverte d'un système musical explorant égalitairement les douze degrés de la gamme, sans jamais créditer dans sa fiction Schoenberg de cette trouvaille. Un vif échange épistolaire opposera les deux hommes. Le romancier, qui connait très bien le fond théorique de cette technique par ses contacts avec Théodore Adorno, se justifie face au compositeur : il se sert de cette « invention » comme outil narratif et écarte toute velléité de détournement de propriété intellectuelle d'un revers de la main. Mais il fait amende honorable : dans son avertissement au lecteur rédigé a posteriori, glissé à la fin du roman,et distillé en guise d'apaisement, Mann rétablit clairement la vérité de cette paternité dans la vie « réelle ». Quand toutefois, on lui demandera pourquoi il n'avait pas tout autant salué les intuitions de Hauer à l'égal de celles de Schoenberg, le grand auteur allemand dira « qu'il ne fallait pas réveiller la susceptibilité du Vieux Grincheux »! (sic!)

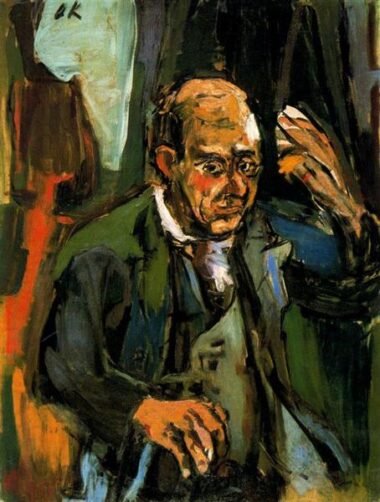

Crédits photographiques : Schoenberg peint par Kokoschka © fondation Oskar Kokoschka ; Manuscrit du quatuo KV 465 les Dissonances de Mozart © libre de droits ; Mosaïque du Zodiaque en l'ancienne synagogue de Beth-Alpha © libre de droits ; le système à 12 sons schéma de Schoenberg © Arnnold Schoenberg- center Wien

Plus de détails

ResMusica propose une série commémorative autour d’Arnold Schoenberg selon un petit et kaléidoscopique dictionnaire pour tracer un portrait par petites touches de cet homme aux mille facettes et à la personnalité complexe, cultivant avec virtuosité le paradoxe, et à plus d’un point de vue attachante, malgré son emprise écrasante. Pour accéder au dossier complet : Petit dictionnaire de Schoenberg