Plus de détails

Paris. Opéra Bastille. 10-V-2024. Jules Massenet (1842-1912) : Don Quichotte, comédie héroïque en cinq actes sur un livret d’Henri Cain d’après Jacques Le Lorrain, Miguel de Cervantès. Mise en scène : Damiano Michieletto. Décors : Paolo Fantin. Costumes : Agostino Cavalca. Lumières : Alessandro Carletti. Avec : Christian Van Horn, basse (Don Quichotte) ; Etienne Dupuis, baryton (Sancho Pança) ; Gaelle Arquez, contralto (Dulcinée) ; Emy Gazeilles, soprano (Pedro) ; Nicholas Jones, ténor (Juan) ; Samy Camps, ténor (Rodriguez) ; Marine Chagnon, mezzo-soprano (Garcias) ; Young-Woo Kim, baryton/Hyunsik Zee, baryton (Deux Serviteurs) ; Nicolas Jean Brianchon (Chef des brigands) ; Pierre André, Bastien Darmon, Gabriel Paratian, Joan Payet, (Quatre bandits). Chœurs (chef de chœur : Ching-Lien Wu) et Orchestre de l’Opéra national de Paris, direction : Patrick Fournillier

Délaissant, dans le sillage de Cendrillon, très finement conté en 2022 par Mariame Clément, les sentiers rebattus de Werther et Manon, l'Opéra de Paris a demandé au prolifique Damiano Michieletto de redonner une nouvelle jeunesse au chant du cygne opératique de Massenet.

Massenet n'égale ni Puccini, ni Poulenc, en terme de stupéfaction mélodique. Son chant du cygne n'est pas celui de Wagner. Don Quichotte n'est pas Parsifal. Chanteurs et orchestre ont fort à faire pour imposer une partition, certes bien écrite, mais qui n'offre pas de moments vraiment galvanisants, à l'instar de l'attaque des moulins expédiée en tout au plus deux minutes au cœur d'une partition d'à peine plus de deux heures. Don Quichotte, c'est le plaisir plus intellectualisé d'une radiographie de la mélancolie, des non-dits. Sur ce plan les Interludes (surtout le second) et une bonne partie de l'Acte V finissent par percer la carapace de l'écoute polie : des moments où l'Orchestre de l'Opéra de Paris atteignent une plénitude inouïe (magnifique violoncelle solo précédant le chant diamantin des cordes) sous la baguette passionnelle de Patrick Fournillier. Dès les premières mesures, prises à bras-le-corps, on avait deviné que le chef français saurait exsuder la poésie et le lyrisme à bas bruit d'une partition qui reste difficile, même plus d'un siècle après sa création à Monte-Carlo en 1910.

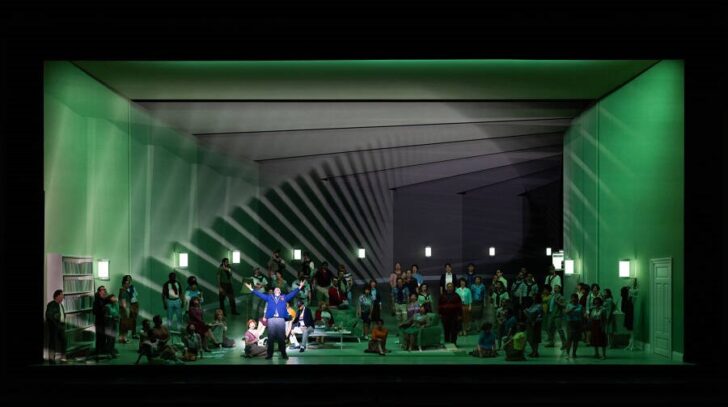

Esthétiquement parlant, la séduction de cette production opère d'emblée. Le premier acte dévoile d'abord, au ras du cadre de scène, le cinémascope classieux d'un intérieur nuancé de vert : c'est le salon très contemporain de Quichotte, écrivain tenté par l'auto-fiction et perceptiblement à la peine pour consigner, entre alcool et médicaments, le roman de sa vie. Au fil de ses tentatives surgissent du canapé, de la bibliothèque, du bar, et même de la moquette, quatre fringantes figures du passé dont les vestes blasonnées rappellent au maître de céans qu'avant de finir en solitaire, il fut jeune lui aussi, dans le lycée où il écrivait des poèmes pour celle qui faisait alors tourner toutes les têtes : la belle Dulcinée. Le temps a passé : Rossinante, la jument bréhaigne de Cervantès, c'est lui.

Puis, dans le sublime mouvement d'un hypnotisant maelström de lignes de fuite (superbe effet vidéo), le salon gagne en hauteur comme en profondeur, démultiplié dans une perspective en spirale aux allures de couloir du Temps, tandis que le chœur fait son entrée. Les corolles des robes positionnent le curseur sur l'époque des surboums, des rocks endiablés, des fêtes foraines, des bals de promo. Les seuls chevaux que l'on voit sont de bois, ceux d'un manège coulissant sur leur perche respective. Les seuls clins d'œils au grand œuvre hispanisant de Cervantès et aux espagnolades de Massenet échoient à un ballet de spectres, eux aussi accouchés par le mobilier du salon. L'attaque des moulins est celle des neurones du cerveau embrumé d'un homme hanté par un passé qui n'est visiblement pas passé. Le refus d'une Dulcinée autoproclamée immariable (« Me marier ! Ah, ah, ah ! ») a fait de Quichotte un homme vivant à présent le plus clair de son temps avec un homme, Sancho Pança, dont on passe une partie de la soirée à questionner le rôle véritable : aide à domicile (il fait les courses, cuisine…), ami zélé, clown distrayant (il se travestit en Dulcinée pour renouveler l'atmosphère), misogyne décomplexé (son air « Les femmes sont des démons, l'homme est une victime »)…

Alors qui a tué Quichotte ? Chez Cervantès, c'est la mélancolie. Dans les chansons populaires on parle des « Accidents d'amour », on affirme même : « On meurt tous d'amour ». Qu'en pense Michieletto ? Chez Massenet, c'est Sancho Pança qui conclut l'opéra (« Mon maître adoré ») mais le metteur en scène italien prive inexplicablement le compagnon de Quichotte de ces quelques mots désespérés. Imagine-t'on Don José spolié de son « Ma Carmen adorée » ? Michieletto coupe mais ne tranche pas. On regrette que l'expert en fantasmes qu'il est (et qui n'a rien à envier au héros qu'il met en scène) n'a pas eu envie de saisir ce fil tendu par le livret d'Henri Cain dans cette dramaturgie revue à l'aune d'aujourd'hui. C'eût été pain bénit pour quelques scènes où la direction d'acteurs aura connu quelques baisses de régime. Des bras tendus de Sancho, Quichotte ne fera au final que le réceptacle de son manuscrit judicieusement titré : « L'Île des Rêves ».

L'Américain Christian Van Horn remporte avec un certain panache l'attaque des moulins de la prosodie française. Son Quichotte, à l'instar de son Méphisto avec Kratzer, rugueux comme pouvait l'être aussi le fascinant Martial Singher, se double d'une émotion prégnante qui captive de bout en bout le vaisseau de Bastille. On abandonne donc très vite le quizz chauviniste du « mais n'existe-t'il un chanteur français plus à même de … ? » Surtout qu'à ce jeu-là, le ramage de Gaëlle Arquez, pourtant idéale Dulcinée, pourrait, par sa volupté sombre, lui valoir quelques bémols, le texte de sa première apparition n'étant pas forcément compréhensible sans surtitres. Ses échanges avec Quichotte au IV génèrent en revanche des sommets d'émotion. Est-ce, en sus de l'indistinct sémantique, la relative insaisissabilité scénique (dans les scènes de foule on ne le voit ni apparaître, ni disparaître) à laquelle le metteur en scène le condamne qui pousse Étienne Dupuis à exister pleinement dans les deux airs de Sancho, le deuxième, conclu par une fuite lointaine, s'avérant particulièrement déchirant ? Samy Camps et trois membres de la troupe lyrique de l'Opéra national de Paris (Marine Chagnon, Emy Gazeilles et Nicholas Jones) sont d'épatants soupirants, rôles secondaires que la mise en scène sollicite avec bonheur. Les autres comprimarri méritent tous les éloges, ainsi que le glaçant ballet réglé par Thomas Wilhelm, ou encore le choeur-maison, comme toujours spectaculairement engagé.

Ce Don Quichotte a été accueilli sous les acclamations (peut-être celles de ceux encore hérissés par la Salomé violentée par Lydia Steier, donnée en alternance…). Sa toute relative consensualité n'entrave évidemment pas le destin de cette nouvelle production de l'Opéra national de Paris : son esthétisme raffiné l'inscrit dès à présent dans un peloton de tête où caracolent déjà Laurent Pelly (Bruxelles 2010) et Mariame Clément (Bregenz 2019).

Crédits photographiques : © Emilie Brouchon

Plus de détails

Paris. Opéra Bastille. 10-V-2024. Jules Massenet (1842-1912) : Don Quichotte, comédie héroïque en cinq actes sur un livret d’Henri Cain d’après Jacques Le Lorrain, Miguel de Cervantès. Mise en scène : Damiano Michieletto. Décors : Paolo Fantin. Costumes : Agostino Cavalca. Lumières : Alessandro Carletti. Avec : Christian Van Horn, basse (Don Quichotte) ; Etienne Dupuis, baryton (Sancho Pança) ; Gaelle Arquez, contralto (Dulcinée) ; Emy Gazeilles, soprano (Pedro) ; Nicholas Jones, ténor (Juan) ; Samy Camps, ténor (Rodriguez) ; Marine Chagnon, mezzo-soprano (Garcias) ; Young-Woo Kim, baryton/Hyunsik Zee, baryton (Deux Serviteurs) ; Nicolas Jean Brianchon (Chef des brigands) ; Pierre André, Bastien Darmon, Gabriel Paratian, Joan Payet, (Quatre bandits). Chœurs (chef de chœur : Ching-Lien Wu) et Orchestre de l’Opéra national de Paris, direction : Patrick Fournillier