Plus de détails

Il est grand temps de redécouvrir la théâtralité ébouriffante de ce compositeur né il y a 350 ans.

En 2024, le 350e anniversaire de la naissance de Reinhard Keiser (baptisé le 12 janvier 1674 dans le calendrier julien encore en vigueur, soit le 22 janvier dans notre calendrier), ne met pas précisément le monde de la musique en émoi. Et pourtant Les partitions de certaines de ses œuvres sont éditées depuis plus d'un siècle, les musicologues les étudient avec zèle, et ils doivent être comme nous : comment comprendre qu'une musique si inventive, si immédiatement séduisante, si singulière ne parvient pas à trouver son chemin jusqu'aux oreilles de nos contemporains ? Comment le mordant satirique de ses opéras, dans les livrets autant que dans la musique, et qui correspond si bien à notre sensibilité moderne, n'est-il pas reconnu à sa juste valeur ?

Même les quelques représentations (comme le récent Nebukadnezar à Schwetzingen), les quelques enregistrements disponibles ne parviennent pas à percer le mur d'indifférence qui entoure toujours les acteurs de cette aventure musicale extraordinaire et méconnue qu'est l'Opéra de Hambourg au tournant des XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles. Créé par des bourgeois amateurs d'art, enthousiasmés notamment par la vitalité musicale d'une autre république marchande, Venise, la vaste salle du Marché aux oies, est la capitale d'un petit monde lyrique en Allemagne du Nord, fait de théâtres citadins et de cours princières, où Keiser circule.

Dès 23 ans, en 1697, avec déjà quelques œuvres jouées ailleurs, Keiser y présente ses opéras, sans bouleverser le style international qui y a cours, mais avec une redoutable efficacité. L'internationalité en est en effet le trait dominant : on le voit avec ces livrets parfois directement traduits de livrets vénitiens vieux de quelques décennies, qui intègrent des airs en italien dans le texte allemand, on le voit par le goût des grands chœurs qui semblent directement issus de la tragédie lyrique française (et d'ailleurs Keiser a composé un Carnaval de Venise d'après un livret adapté de celui mis en musique par Campra), et par quelques adaptations de livrets français, sans oublier les dynamiques propres du monde musical allemand. Néanmoins, c'est certainement l'orientation italienne qui domine dans cette musique (et ce n'est certainement pas un hasard si le jeune Haendel, qui fait à Hambourg ses débuts de compositeur d'opéra, peut s'acclimater si vite à la vie musicale qu'il découvre à son arrivée en Italie en 1706). Ce n'est pas Keiser qui est le créateur de ce style, plutôt celui qui l'a amené à son apogée, mais la génération qui l'a précédé et qui a, elle, inventé l'opéra de Hambourg, est encore plus méconnue : non seulement on ne la joue guère, mais leurs œuvres elles-mêmes sont très largement perdues. Keiser a composé plusieurs dizaines d'opéras (eux-mêmes souvent perdus), sur les sujets les plus variés, de l'Ancien Testament à l'histoire du pirate hambourgeois Störtebeker (on n'en conserve hélas que le livret), en passant par les héros fictifs ou historiques de l'Antiquité (Crésus, Ulysse, Néron…) et même ceux d'une période plus récente comme Charles Quint bien avant Křenek. Ses librettistes utilisent pour cela des livrets italiens préexistants, des livrets français, une comédie de Thomas Corneille (Le Geôlier de soi-même ou Jodelet prince) : tout est bon pour Hambourg, tant qu'il y a de l'action, beaucoup de personnages, et la possibilité d'imbriquer au plus près le comique et le tragique. La musique française inspire les Hambourgeois, pas le sérieux imperturbable de la tragédie lyrique.

Cependant, les choses sont difficiles pour l'Opéra de Hambourg, toujours au bord de la faillite, même quand il tente de se refaire une santé financière avec des opéras et des chanteurs venus directement d'Italie, et en rénovant son répertoire à coup d'airs italiens intégrés à des opéras plus anciens. La carrière comme la production de Keiser s'en ressent : il tente à plusieurs reprises de trouver des postes ailleurs, notamment à Copenhague ; après le milieu des années 1720, Keiser cesse progressivement de composer des opéras, entre autres parce qu'à défaut d'autres postes il prend la succession de Mattheson à la cathédrale de Hambourg, jusqu'à sa mort en 1739.

A Hambourg, la pureté créatrice de l'auteur n'est pas la vertu première à l'opéra, pas seulement parce que le mélange des styles est la règle : on y mélange aussi les langues, en intégrant des airs en italien dans des livrets pour répondre au goût changeant du public (Telemann introduira aussi le français), on collabore à plusieurs compositeurs sur un même opéra, et on intègre la musique d'autres opéras préexistants dans de nouveaux opéras, que ce soit par simple emprunt d'une idée musicale ou d'un air ou par la pratique du pasticcio, consistant à composer un opéra entier à partir d'airs d'autres compositeurs. Haendel ou Vivaldi l'ont fait aussi, au détriment de la qualité dramatique ; Le ridicule prince Jodelet, largement composé d'airs de compositeurs italiens, a au contraire sa propre force, parce que le livret n'est pas qu'un simple prétexte à faire se succéder des airs tous plus virtuoses les uns que les autres.

Mais dans ce contexte très éloigné de la vision romantique de l'artiste-démiurge, Keiser n'est pas qu'une silhouette parmi d'autres : la singularité de son talent est reconnue en son temps, peu importent les simplifications de musicologues postérieurs qui l'utilisent pour faire ressortir par contraste le génie de Bach ou de Haendel – au XXᵉ siècle encore, le grand spécialiste de Haendel Winton Dean n'analyse les emprunts massifs faits par Haendel aux œuvres de Keiser que sous l'angle du génie transfigurant les idées primitives de son aîné. Aucun doute : dès que Haendel quitte Hambourg, même l'auditeur le plus distrait fera aisément la différence entre ses œuvres et celles de Keiser. Mais cet écart n'est pas un défaut.

Une théâtralité haute en couleurs

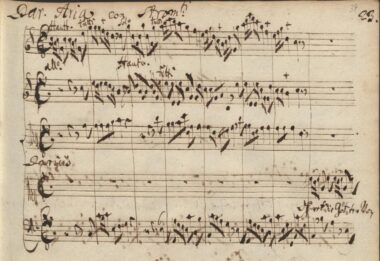

Un air de Nebukadnezar (partition autographe, Staatsbibliothek Berlin) pour hautbois (solo et tutti), cordes et continuo

Là où Haendel fait de l'air à da capo le mètre étalon de sa création, Keiser conserve une grande flexibilité dans la structure de ses opéras : les danses et autres morceaux instrumentaux abondent, les airs sont souvent très courts, jamais aussi étendus en tout cas que les grands airs haendeliens, les airs à da capo alternent avec des airs strophiques et beaucoup plus de duos que dans l'opera seria à la Haendel ou Vivaldi. Dans l'accompagnement, il privilégie la diversité et les surprises. Les airs simplement accompagnés au continuo sont nombreux, mais ils ne manquent souvent pas d'ambition pour autant, et ce n'est pas par hasard qu'on convoque souvent aujourd'hui un effectif abondant pour le réaliser. Mais Keiser utilise aussi toutes les ressources de l'orchestre qu'il a à sa disposition (jusqu'à 60 instrumentistes, au moins pour les occasions officielles) : hautbois, bassons (souvent intégrés au continuo), flûtes diverses, mais aussi chalumeaux, parfois solistes, parfois combinés entre eux, par exemple trois ou quatre hautbois ensemble : la couleur est primordiale pour Keiser, avec un vrai goût pour l'expérimentation qui se retrouve aussi dans son écriture vocale. Là encore, aucune possibilité de confondre avec Haendel : autant que lui, Keiser maîtrise une vaste palette, de la mélodie simple allant directement au cœur de l'émotion jusqu'à la virtuosité la plus ébouriffante, qui témoigne du haut niveau des chanteurs et surtout chanteuses qu'il avait à sa disposition. Mais Keiser ne recourt pas aux castrats, invités à Hambourg seulement dans la phase ultime de déclin de la maison, et surtout on reconnaît immédiatement ses vocalises casse-cou, qui donnent un profil inimitable à ses airs.

Mais Keiser, au-delà de ses ressources proprement musicales, est d'abord et avant tout un compositeur de théâtre : il n'est pas dans sa logique d'interrompre l'action pendant dix minutes le temps d'un air ; au contraire, ses airs dépassent rarement trois ou quatre minutes, mais durent souvent moins d'une minute, semblant émerger sans brutale rupture d'un récitatif et se prolonger directement dans le récitatif suivant. Compositeur de théâtre, en effet : il n'est pas question d'expédier en deux phrases sèches l'essentiel de l'action pour se concentrer sur les affects ; les récitatifs de Keiser sont soigneusement composés, avec une attention particulière à la prosodie et à la rhétorique que remarquait déjà son collègue Johann Mattheson, compositeur et musicographe prolixe qui a notamment beaucoup écrit sur l'opéra de Hambourg. C'est ce qui donne tout leur rythme à ses opéras : les personnages n'ont pas le temps de s'apitoyer sur leurs malheurs, ils ne sont pas passifs comme peut l'être Ginevra dans Ariodante de Haendel, et ils ont rarement la scène pour eux seuls – il y a toujours un rival qui guette, un personnage comique qui vient commenter ce qu'il entend, un effet scénique et musical qui relance l'action. Avec l'aide cruciale de ses librettistes, Keiser développe un style où le mot fait mouche, dans le récitatif comme dans l'air, sans s'interdire de construire de plus vastes scènes alternant airs et récitatifs pour aller plus loin dans l'émotion.

Mais son activité ne se limite pas à l'opéra : il est aussi l'auteur de quelques pièces instrumentales, mais surtout de nombreuses partitions sacrées, réparties tout au long de sa carrière et pas seulement après sa nomination à la cathédrale. Il est ainsi le premier à mettre en musique, en 1712, le texte écrit par Barthold Heinrich Brockes sur la passion du Christ, cette Brockes-Passion que, parmi d'autres, Haendel met en musique après lui. Sa musique religieuse est moins étudiée que ses opéras, mais ce qu'on entend n'est pas une surprise quand on connaît ses œuvres lyriques : le sens des couleurs, la capacité à faire naître une émotion en quelques secondes, sa capacité à animer le récit, tout cela est commun à toute son œuvre, et il est un acteur capital du développement de l'oratorio, en particulier des passions, dans l'aire germanique.

Esquisse de discographie

La discographie des opéras de Keiser est dominée largement par le Croesus dirigé par René Jacobs (Harmonia Mundi, 2000), après un premier enregistrement de la même œuvre par René Clemencic. Il faudrait rééditer l'enregistrement ancien de Tomyris (EMI, 1988), avec Christoph Prégardien, sous la direction de Hans-Martin Linde qui donne déjà une bonne idée du style de Keiser (on peut heureusement l'entendre sur Youtube). Les rares autres enregistrements d'opéra ont un intérêt documentaire (Masaniello Furioso, cpo, 1993; Der geliebte Adonis, cpo, 2001; Fredegunda, Naxos, 2007; Pomona, cpo, 2014), faute de chanteurs de premier plan et surtout de vie théâtrale. Seul le dernier en date, Ulysses (Coviello, 2021), parvient à un niveau proche de l'acte fondateur de René Jacobs.

Beaucoup mieux traitée est la musique religieuse de Keiser, notamment ses passions : ne citons que l'enregistrement de la Brockes-Passion par Les Muffatti et Vox Luminis (Ramée, 2014).

Image de Une : Portrait posthume de Keiser (Vienne, Theatermuseum), 1766 ?