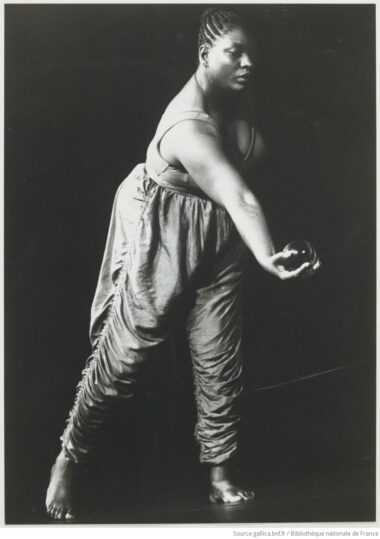

Elsa Wolliaston, le souffle d’une mémoire dansée au Centre Pompidou

Plus de détails

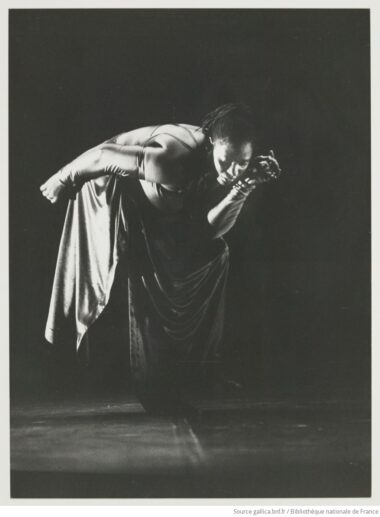

Le 10 mai 2025, dans le cadre de l'exposition « Paris Noir. Circulations artistiques et luttes anticoloniales (1950–2000) », le Centre Pompidou rendait un hommage rare et vivant à Elsa Wolliaston, danseuse, chorégraphe et pédagogue majeure. L'événement, intitulé « L'envol de la marche. L'œuvre dansée d'Elsa Wolliaston », conjuguait transmission, performances, archives inédites et récits incarnés en collaboration avec le Laboratoire d'histoire permanente du Centre Pompidou et la Centre national de la danse. Une plongée dans une œuvre-vie fondée sur l'écoute du corps, la liberté intérieure, la mémoire diasporique et le souffle du mouvement.

Née en 1945 en Jamaïque, Elsa Wolliaston grandit au Kenya où elle est initiée aux rythmes et aux danses traditionnelles par sa grand-mère paternelle. Dès l'enfance, elle perçoit le geste dansé comme une nécessité existentielle. « J'ai dansé, c'est une question de vie et de curiosité », confie-t-elle. À 16 ans, en 1961, elle part rejoindre sa mère à New York où elle étudie, à la Carnegie School, la danse et le piano et se forme auprès de maîtres prestigieux comme Alexandra Danilova, Katherine Dunham, Merce Cunningham. Mais c'est à Paris qu'elle vivra un éveil artistique décisif.

Née en 1945 en Jamaïque, Elsa Wolliaston grandit au Kenya où elle est initiée aux rythmes et aux danses traditionnelles par sa grand-mère paternelle. Dès l'enfance, elle perçoit le geste dansé comme une nécessité existentielle. « J'ai dansé, c'est une question de vie et de curiosité », confie-t-elle. À 16 ans, en 1961, elle part rejoindre sa mère à New York où elle étudie, à la Carnegie School, la danse et le piano et se forme auprès de maîtres prestigieux comme Alexandra Danilova, Katherine Dunham, Merce Cunningham. Mais c'est à Paris qu'elle vivra un éveil artistique décisif.

En 1969, elle s'installe à Paris et commence à enseigner la danse. Elle rejoint l'American Center du boulevard Raspail – un lieu de brassage artistique et de liberté rare, disparu depuis. Là, dit-elle, elle découvre « un autre monde » : le free jazz, les musiciens afro-américains, les créateurs venus de tous les continents. À peine arrivée, on lui demande : « Avez-vous un projet ? ». « On verra », répond-elle, laissant la danse parler à sa place.

Après une tournée au Niger avec Christiane de Rougemont, créatrice de l'école Free Dance Song, et Hideyuki Yano, elle fonde avec ce dernier le Ma Danse Rituel Théâtre (1975), explorant les liens entre danse, théâtre et rituel. Son travail, bien qu'ancré dans le corps, dialogue constamment avec la musique, la poésie, le cinéma. Leur intense relation de travail et de pensée, qui se traduit par plusieurs créations en commun, de Rivière Sumida (1975) à Ishtar et Tammuz (1986), s'achève à la mort de Yano, auquel elle dédie la Solitude d'être (1988). Son propre travail obtient une tardive reconnaissance en 1996 au Concours de Bagnolet avec Espoir 95.

« C'est l'énergie qui crée la forme », affirme Elsa Wolliaston ; comprendre ce point, c'est « sentir par où passe le fil de [sa] vie, là où il cassera un jour ». C'est aussi se donner les moyens de dépasser les blessures, les mutilations, réelles ou symboliques, qui affectent le corps, pour atteindre l'essence du rythme. Non pas un idéal de rythme, dont l'« Africain » aurait le secret, mais l'alternance en chacun entre points forts et points faibles. Cette démarche qui anime son enseignement, suivi par de nombreux danseurs contemporains, se retrouve aussi dans ses créations. Si le rituel est au centre de son travail d'Ouverture (1979) à Une longue Route (1995) ou à Réveil (1997) sur la musique de Bruno Besnainou – une relecture du Sacre du printemps -, il est toujours conçu comme ouverture à l'autre, que ce soit avec Yano, Steve Lacy (Duo, 1983 ; Five Colors, 1987), Douglas Dunn (Futurities, 1984) ou avec des metteurs en scène comme Peter Stein, avec qui elle collabore régulièrement depuis Les Nègres (1984).

Elsa Wolliaston a construit une œuvre inclassable, tissée d'improvisation, de spiritualité et de recherches transdisciplinaires. Son studio One Step, fondé à Paris en 1985, est devenu un creuset pour des générations d'artistes. « Je ne suis pas faite pour entrer dans une case », affirme-t-elle. Son approche repose sur un geste essentiel : la marche. Elle transmet d'abord le souffle, la gravité, l'axe intérieur. « La danse, c'est le souffle. On commence par marcher. Laisser la danse venir. »

Elsa Wolliaston a construit une œuvre inclassable, tissée d'improvisation, de spiritualité et de recherches transdisciplinaires. Son studio One Step, fondé à Paris en 1985, est devenu un creuset pour des générations d'artistes. « Je ne suis pas faite pour entrer dans une case », affirme-t-elle. Son approche repose sur un geste essentiel : la marche. Elle transmet d'abord le souffle, la gravité, l'axe intérieur. « La danse, c'est le souffle. On commence par marcher. Laisser la danse venir. »

Transmettre une mémoire et des archives vivantes

L'événement « L'envol de la marche » a offert bien plus qu'un hommage. Il a permis de dévoiler, pour la première fois, des documents d'archives numérisés, fragments précieux d'une mémoire jusqu'ici méconnue. Répartis en chapitres, ces documents photographiques, filmés ou manuscrits restituent non seulement le parcours d'Elsa Wolliaston, mais aussi les relations humaines, les influences croisées, les moments de grâce collective qui ont marqué son œuvre. Ceux qui lui ont fait confiance sont là : le cinéaste Arnaud Desplechin, qui la filme dans « Rois et Reines » ou la chanteuse Camille, qu'elle a fait travailler sur le mouvement.

Cette mise en lumière ne constitue qu'une première étape : les archives de la compagnie d'Elsa Wolliaston sont en cours de transfert au Centre national de la danse. Elles y seront « soignées et ouvertes au public ». Car pour Elsa Wolliaston, l'archive n'est pas une fin en soi, mais un acte de transmission : « Je ne travaille pas pour poser des buts, c'est la vie pour moi », dit-elle avec émotion.

Ce 10 mai, les témoignages se sont mêlés aux extraits dansés, portés par des artistes de différentes générations : Aurélie Guillier de Chalvron, Rémy Derra, Kim-Claire Le Thanh, Noémie de Lapparent, Sylvette Annibal… Le public a aussi redécouvert un spectacle créé pour l'ouverture du Centre Pompidou en 1977, en écho à une présence artistique continue. A ses côtés, les musiciens, eux aussi, incarnent une lignée vivante : Bruno Besnaïnou, compositeur et collaborateur de longue date, a poursuivi le sillon creusé par Louis Wasson du Cameroun ou Bruno General Rose, formé en Guinée. La transmission ne s'est pas arrêtée à la danse, elle a aussi englobé les sons.

Une spiritualité du mouvement

Loin des dogmes, la danse d'Elsa Wolliaston s'élève en dehors de toute assignation : « En Afrique, on ne danse pas seul. » Sa pratique est fondée sur la relation – aux vivants, aux morts, à l'espace, au rythme. Elle mêle les influences africaines, asiatiques, caribéennes, américaines, sans jamais les figer. Sa rencontre avec la danse balinaise fut une révélation : une reconnaissance intuitive de l'autre comme frère de geste. « Je suis infidèle à tout, sauf à moi-même », dit-elle en souriant. Une fidélité exigeante, qui fait d'elle une passeuse d'énergie plus qu'une figure figée dans une histoire.

Loin des dogmes, la danse d'Elsa Wolliaston s'élève en dehors de toute assignation : « En Afrique, on ne danse pas seul. » Sa pratique est fondée sur la relation – aux vivants, aux morts, à l'espace, au rythme. Elle mêle les influences africaines, asiatiques, caribéennes, américaines, sans jamais les figer. Sa rencontre avec la danse balinaise fut une révélation : une reconnaissance intuitive de l'autre comme frère de geste. « Je suis infidèle à tout, sauf à moi-même », dit-elle en souriant. Une fidélité exigeante, qui fait d'elle une passeuse d'énergie plus qu'une figure figée dans une histoire.

Elsa Wolliaston ne cherchait pas les projecteurs. Aujourd'hui encore, elle se méfie des honneurs et préfère les liens. Elle parle d'elle comme d'un canal, insiste sur les collectifs, les esprits, ses élèves, mais aussi les absents. À travers elle, c'est toute une autre histoire de la danse qui se dessine, celle des marges, des circulations, des corps non normés, nourrie d'expériences, d'émotions et de luttes discrètes.

À la fin de cet événement exceptionnel, Elsa Wolliaston a rendu hommage à ses compagnons disparus, à ses mentors, à sa famille spirituelle. Aidée par de plus jeunes danseuses à rejoindre la scène, elle s'est redressée, traversée par une force tranquille et a commencé à danser. Dans le Forum du Centre Pompidou, elle a invité le public à ne pas figer la danse, en disant : « Je n'ai pas toutes les réponses, mais je peux partager mes vécus. » Et c'est peut-être là l'essentiel : transmettre, non pas une forme, mais un élan. Une manière d'être au monde, par le mouvement. Une mémoire dansée qui ne cesse de marcher.