Plus de détails

Zurich. Opernhaus. 11-IV-2025. Beat Furrer (né en 1954) : Das grosse Feuer (Le grand feu), opéra sur un livret de Thomas Stangl d’après Eisejuaz de Sara Gallardo. Mise en scène : Tatjana Gürbaca ; décor : Henrik Ahr ; costumes : Silke Willrett. Avec : Leigh Melrose (Eisejuaz), Andrew Moore (Paqui), Sarah Aristidou (Aquella muchacha), Ruben Drole (Ayó, chamane)… Ensemble vocal Cantando Admont ; Philharmonia Zürich, direction : Beat Furrer

Créée à l'Opéra de Zurich il y a quelques semaines, la partition de Beat Furrer triomphe malgré un livret confus et une mise en scène plus confuse encore.

Peut-on imaginer plus grand contraste qu'entre les ornements néo-rococo de l'Opéra de Zurich et la forêt vierge des confins de l'Argentine ? C'est pourtant ce qu'offre, ou que pourrait offrir, le nouvel opéra de Beat Furrer, adaptant un roman de l'Argentine Sara Gallardo, Eisejuaz. Découvert tardivement en Argentine même, ce roman court mais touffu n'a été traduit qu'une fois, en allemand : c'est par ce biais que Furrer a découvert l'histoire de Lisandro Vega, Eisejuaz de son nom indien. Indien wichí élevé dans plusieurs missions chrétiennes d'une province excentrée du Nord-ouest de l'Argentine, Eisejuaz est un personnage réel, rencontré par Gallardo, à la lisière entre les traditions ancestrales de son peuple et la civilisation, hispanophone, urbaine et arrogante, représentée par les missionnaires et surtout par Paqui, un blanc qu'Eisejuaz, inspiré par des messages divins, prend à sa charge avant d'être impitoyablement trahi par lui. L'opéra comme le roman se terminent par la mort d'Eisejuaz : le modèle, lui, a vécu plusieurs décennies après la publication du roman.

Son histoire est celle d'une dépossession : certes, le récit le montre renonçant à la civilisation coloniale, à la ville, à l'écrit, pour préserver son contact ancestral avec la nature, avec les voix des animaux et des arbres qui lui parlent, mais il n'y a pas de place dans le monde colonial pour un paradis perdu. Le récit de Sara Gallardo est plein de bonnes intentions, mais il est l'appropriation par une autrice issue des élites de la société argentine de l'histoire et de la parole des peuples autochtones : il y a là une tension dont ni le livret, ni la mise en scène ne semblent tenir compte.

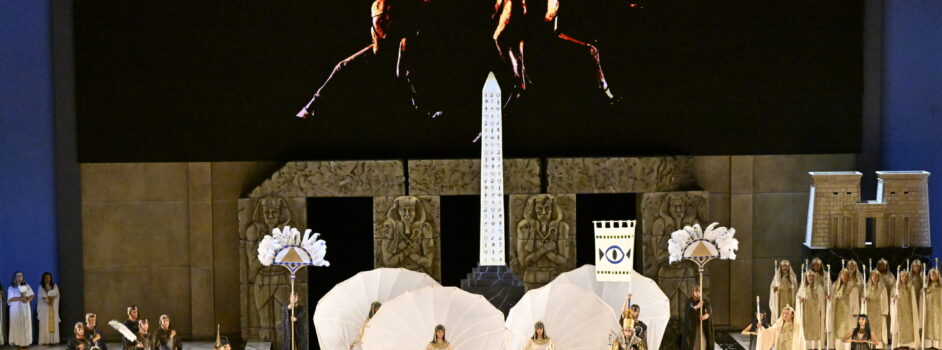

Le livret est structuré en deux actes et pas moins de 41 scènes, pour 1h50 de musique : la complexité du récit, le nombre de personnages, les incessants changements de lieu et de temps, additionnés à l'alternance peu justifiée entre espagnol et allemand dans le livret, auraient nécessité une mise en scène fluide, capable de passer d'un univers à l'autre en quelques secondes. Le décor de Henrik Ahr se compose de trois murs de couleur passe-partout et de praticables qui donnent du relief au plancher de la scène, sans parvenir à en donner aux évolutions des personnages et surtout de la foule constituée de l'ensemble vocal et de nombreux figurants. La mise en scène de Tatjana Gürbaca ne cesse de disposer et de réarranger cette foule, sans parvenir à donner corps aux personnages ni à raconter leur histoire. Bien nous a pris de lire le roman avant le spectacle : on doute fort qu'il soit possible de comprendre les relations entre les personnages et les différentes étapes du parcours d'Eisejuaz à partir de ce qu'on peut voir et entendre au cours du spectacle.

Le livret est structuré en deux actes et pas moins de 41 scènes, pour 1h50 de musique : la complexité du récit, le nombre de personnages, les incessants changements de lieu et de temps, additionnés à l'alternance peu justifiée entre espagnol et allemand dans le livret, auraient nécessité une mise en scène fluide, capable de passer d'un univers à l'autre en quelques secondes. Le décor de Henrik Ahr se compose de trois murs de couleur passe-partout et de praticables qui donnent du relief au plancher de la scène, sans parvenir à en donner aux évolutions des personnages et surtout de la foule constituée de l'ensemble vocal et de nombreux figurants. La mise en scène de Tatjana Gürbaca ne cesse de disposer et de réarranger cette foule, sans parvenir à donner corps aux personnages ni à raconter leur histoire. Bien nous a pris de lire le roman avant le spectacle : on doute fort qu'il soit possible de comprendre les relations entre les personnages et les différentes étapes du parcours d'Eisejuaz à partir de ce qu'on peut voir et entendre au cours du spectacle.

Beat Furrer a certes écrit beaucoup d'œuvres destinées à la scène, mais les formes classiques de la narration lyrique n'y occupent pas une grande place – sa première tentative en la matière, Neige violette à Berlin, n'était guère parvenue à créer une vie théâtrale. Les choses sont un peu différentes cette fois : moins que ses interactions avec le monde qui l'entoure, c'est la vie intérieure du personnage qui est au cœur de l'œuvre, et Furrer retrouve là des thèmes qui l'accompagnent depuis toujours. Ce n'est pas un hasard si la plupart des rôles hors celui d'Eisejuaz sont tenus par des membres de l'ensemble vocal Cantando Admont, collaborateur fréquent de Furrer. Ils sont des éléments de son cosmos, même les mieux définis d'entre eux, et leur réduction à des silhouettes indistinctes renforce le caractère fantomatique de la narration ; ils sont les voix des messagers du Seigneur qui parlent à Eisejuaz, mais ils sont surtout, pour l'auditeur, un univers sonore en perpétuelle métamorphose, et on comprend alors qu'Eisejuaz se perde et perde sa voix dans ce monde si surabondant en prophéties et en messages sacrés.

Furrer recourt à un grand orchestre (pas moins de 9 cors, 5 flûtes, des cordes en effectif fourni), mais son style n'en devient pas tapageur pour autant, et c'est là ce qui, malgré tous les défauts qu'on peut trouver au sujet de l'œuvre et sa transposition scénique, rend la soirée, malgré tout, passionnante. Bien sûr, Furrer ne se laisse jamais aller à l'exotisme et à la couleur locale, suivi en cela par la mise en scène qui se limite à quelques touches dans les costumes. On peut certes voir dans les murmures de l'orchestre une évocation de la vie multipliée de la forêt vierge, mais sans aucun effet d'imitation : nous n'entendons pas la forêt, nous ne faisons qu'en observer les échos dans l'âme d'Eisejuaz.

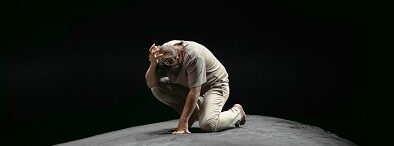

Le protagoniste de cette étrange histoire est incarné par Leigh Melrose, qui s'engage de tout son corps dans le rôle comme il l'avait fait pour la création de Fin de partie de Kurtág ; si la mise en scène noie trop souvent le personnage à force d'effets de foule, on peut à nouveau admirer la force expressive de sa voix et de son jeu. Le rôle de Paqui est plus mal traité encore par la mise en scène : Andrew Moore, membre de la troupe de Zurich, chante avec une grande autorité, mais il aurait fallu prendre en compte le parcours du personnage de la déchéance absolue à l'arrogance coloniale. Le troisième rôle véritablement soliste est tenu par Sarah Aristidou, une des voix les plus stimulantes de la musique contemporaine : « aquella muchacha », « cette fille » irrésistiblement attirée par le charisme d'Eisejuaz, n'apparaît que dans le dernier quart de l'œuvre, mais la mise en scène raconte son histoire tout au long de ce qui précède, en des scènes muettes que seule la connaissance du roman permet de décrypter ; quand elle chante enfin, elle réalise à nouveau la fusion entre probité stylistique et forte personnalité, entre précision musicale et émotion, qui font tout le prix de ses interprétations.

Plus importants que les protagonistes, à vrai dire, sont ici l'orchestre et la douzaine de chanteurs de Cantando Admont : les seconds ont une expérience quotidienne de la musique contemporaine, pas l'orchestre, mais Furrer parvient à obtenir de lui une mobilité et une précision qui font de la voix propre de l'orchestre et de ces voix au-delà de l'incarnation la matière même de l'opéra, beaucoup plus que n'y parviennent les rôles centraux ou la narration.

On sort de l'Opéra de Zurich avec la conviction d'avoir certes assisté à la naissance d'une partition majeure, mais aussi avec le regret d'une présentation scénique inadéquate : une version de concert aurait certainement mieux fait vivre les enjeux des thèmes évoqués par le livret, à défaut d'une mise en scène capable de faire voir les tempêtes intérieures sans chercher à tout prix à meubler la scène.

Crédits photographiques : © Herwig Prammer

Plus de détails

Zurich. Opernhaus. 11-IV-2025. Beat Furrer (né en 1954) : Das grosse Feuer (Le grand feu), opéra sur un livret de Thomas Stangl d’après Eisejuaz de Sara Gallardo. Mise en scène : Tatjana Gürbaca ; décor : Henrik Ahr ; costumes : Silke Willrett. Avec : Leigh Melrose (Eisejuaz), Andrew Moore (Paqui), Sarah Aristidou (Aquella muchacha), Ruben Drole (Ayó, chamane)… Ensemble vocal Cantando Admont ; Philharmonia Zürich, direction : Beat Furrer