Plus de détails

Montpellier. Opéra Comédie. 8-IV-2025. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) : Mitridate, rè di Ponto, opera seria en trois actes sur un livret de Vittorio Amadeo Cigna-Santi d’après la tragédie éponyme de Jean Racine. Mise en scène : Emmanuelle Bastet. Scénographie et costumes : Tim Northam. Lumières : François Thouret. Avec Levy Sekgapane, ténor (Mitridate) ; Marie Lys, soprano (Aspasie) ; Lauranne Oliva, soprano (Ismène) ; Key’mon Murrah, contre-ténor (Sifare) ; Hongni Wu, mezzo-soprano (Farnace) ; Nicolò Balducci, contre-ténor/soprano (Arbate) ; Remy Burnens, ténor (Marzio) . Orchestre national Montpellier Occitanie, direction musicale : Philippe Jaroussky

Au tour de l'Opéra de Montpellier, après celui de Lausanne, d'ouvrir avec Philippe Jaroussky le splendide écrin qu'Emmanuelle Bastet a conçu pour Mitridate, re di Ponto. Le premier opera seria de Mozart intéresse de bout en bout.

Composé par un prodige de 14 ans, répondant à une commande pour le Teatro Regio Ducale (ex-Scala) de Milan, Mitridate, roi du Pont, malgré le prestigieux enregistrement Decca dirigé par Christophe Rousset, ne passionnait guère jusqu'ici avec son enfilade haendélienne de 22 airs et son unique duo. Même si la patte du divin enfant s'y fait sentir (l'utilisation des bois, la pulsation cardiaque battant sous certaines lignes vocales, le goût du recitativo accompagnato), l'ombre plus que portée de son géniteur semble y planer aux endroits les plus convenus, ainsi que l'exprime assez justement Philippe Jaroussky, succédant pour cette reprise à Andreas Spering. Léopold rêvait pour son rejeton d'une carrière italienne, ce qui n'advint jamais malgré le succès qui accueillit les 23 représentations de ce qui est aujourd'hui considéré comme le premier opéra d'un Mozart déjà auteur d'Apollo et Hyacinthus, Bastien et Bastienne, La finta semplice. Pourtant dès le premier air d'Aspasie, on devine la Reine de la Nuit, plus loin on entendra carrément Elektra…

Composé par un prodige de 14 ans, répondant à une commande pour le Teatro Regio Ducale (ex-Scala) de Milan, Mitridate, roi du Pont, malgré le prestigieux enregistrement Decca dirigé par Christophe Rousset, ne passionnait guère jusqu'ici avec son enfilade haendélienne de 22 airs et son unique duo. Même si la patte du divin enfant s'y fait sentir (l'utilisation des bois, la pulsation cardiaque battant sous certaines lignes vocales, le goût du recitativo accompagnato), l'ombre plus que portée de son géniteur semble y planer aux endroits les plus convenus, ainsi que l'exprime assez justement Philippe Jaroussky, succédant pour cette reprise à Andreas Spering. Léopold rêvait pour son rejeton d'une carrière italienne, ce qui n'advint jamais malgré le succès qui accueillit les 23 représentations de ce qui est aujourd'hui considéré comme le premier opéra d'un Mozart déjà auteur d'Apollo et Hyacinthus, Bastien et Bastienne, La finta semplice. Pourtant dès le premier air d'Aspasie, on devine la Reine de la Nuit, plus loin on entendra carrément Elektra…

Malgré son extraordinaire distribution, le Mitridate monté en 2016 par Clément Hervieu-Léger n'avait guère passionné. Avec Emmanuelle Bastet, on découvre la place logique de Mitridate dans le corpus mozartien. Roi du Pont, Mithridate VI, dit Mithridate Eupator, guerroie un siècle avant Jésus-Christ contre l'expansion romaine dans le Pont Euxin, mais aussi contre l'expansion des sentiments de ses deux fils (Sifare et Farnace) envers sa propre fiancée (Aspasie). Rescapé comme Idoménée, magnanime comme Titus, Mitridate milite comme eux pour une certaine idée de l'humanité, et le passage de relais entre les générations : une maçonnique trinité de « bienveilleurs » en quelque sorte.

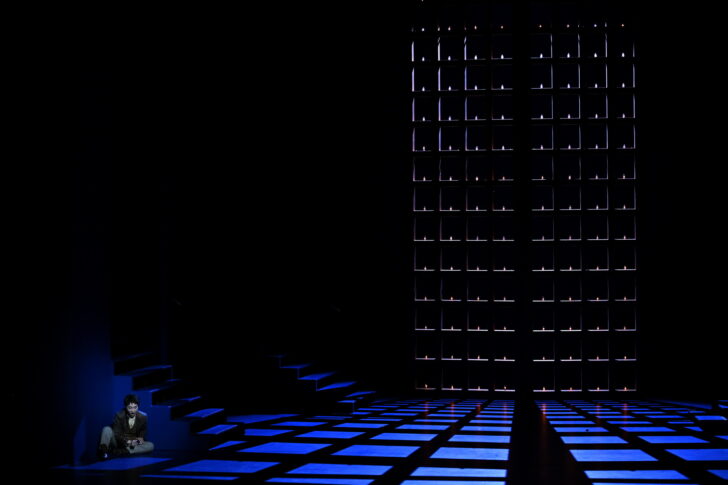

Plutôt que l'arrière-plan militaire du livret de Vittorio Amedeo Cigna-Santi, adapté de la pièce de Racine et corrigé par Mozart, c'est le versant intime du monarque qui a intéressé Emmanuelle Bastet, qui va même jusqu'à expurger le quintette finale de son verbe va-t-en-guerre. Elle enferme tous les protagonistes dans une sorte de palais-prison, métaphore des impasses dans lesquelles les enchaîne leur passion respective : un espace quasi mental fait d'escaliers piranésiens et de rideaux de perles rétractables à l'envi, révélant progressivement quantité d'arrière-plans, le tout ripoliné d'un bleu « phtalocyanine » (on apprend toujours beaucoup de choses à l'opéra) qui évoque forcément l'élément marin, cette Mer autour de laquelle s'érigeait l'empire de Mitridate, dite Noire mais aussi Bleu foncé (Axaïna) chez les Perses. Faisant jeu égal avec les personnages, le jeu d'orgues hypnotique de François Thouret, naviguant entre d'infinies nuances de bleu et de noir profond, surligne les arêtes des escaliers, flatte la beauté de costumes sable au goût parfait. Une ambition esthétique qui nécessite de prendre de la hauteur si on veut en prendre la pleine mesure, la disparition des plateaux pentus d'antan privant le spectateur du parterre de moments sublimes comme celui où la lente descente en fond de scène d'une grande fenêtre grillagée dessine en même temps au sol l'avancée d'une fascinante perspective horizontale de carrés lumineux.

Plutôt que l'arrière-plan militaire du livret de Vittorio Amedeo Cigna-Santi, adapté de la pièce de Racine et corrigé par Mozart, c'est le versant intime du monarque qui a intéressé Emmanuelle Bastet, qui va même jusqu'à expurger le quintette finale de son verbe va-t-en-guerre. Elle enferme tous les protagonistes dans une sorte de palais-prison, métaphore des impasses dans lesquelles les enchaîne leur passion respective : un espace quasi mental fait d'escaliers piranésiens et de rideaux de perles rétractables à l'envi, révélant progressivement quantité d'arrière-plans, le tout ripoliné d'un bleu « phtalocyanine » (on apprend toujours beaucoup de choses à l'opéra) qui évoque forcément l'élément marin, cette Mer autour de laquelle s'érigeait l'empire de Mitridate, dite Noire mais aussi Bleu foncé (Axaïna) chez les Perses. Faisant jeu égal avec les personnages, le jeu d'orgues hypnotique de François Thouret, naviguant entre d'infinies nuances de bleu et de noir profond, surligne les arêtes des escaliers, flatte la beauté de costumes sable au goût parfait. Une ambition esthétique qui nécessite de prendre de la hauteur si on veut en prendre la pleine mesure, la disparition des plateaux pentus d'antan privant le spectateur du parterre de moments sublimes comme celui où la lente descente en fond de scène d'une grande fenêtre grillagée dessine en même temps au sol l'avancée d'une fascinante perspective horizontale de carrés lumineux.

Le sublime s'essoufflerait sans l'alliage d'une direction d'acteurs d'une vraie subtilité. Emmanuelle Bastet happe son spectateur dès que le rideau s'ouvre sur un Sifare déjà en mouvement : un geste fort pour indiquer que, sous la poussière des codes, l'opera seria est également vivant. Dès la première aria, la metteuse en scène nous attache aux personnages qu'elle va accompagner avec passion trois heures durant, bien décidée à révéler l'intérêt d'un livret qu'on avait jusque là survolé, jusqu'à une conclusion d'une insondable mélancolie renvoyant chacun à sa solitude.

Les réserves formulées à l'encontre de la distribution lausannoise rendent les armes face à la montpelliéraine. On sait que Mozart sua sang et eau pour adapter son ambition aux chanteurs de 1770. À ceux de 2025 de s'adapter aux exigences de cet opéra conçu pour épater la galerie : longueur des arias, vocalises insensées, grand écart des ambitus pour tous. Grand écart également spectaculaire pour Marie Lys, attachante soprano découverte en 2020 en Second Woman de Didon dans l'opéra de Purcell relu par Franck Chartier. L'aplomb de son Al destin, che la minaccia enclenche la machine à applaudir qui ponctuera systématiquement une représentation de trois heures d'horloge, le public de 2025 se montrant tout aussi impressionnable par la virtuosité que celui de 1770. À Lausanne le rôle était tenu par Lauranne Oliva qui, cette fois, s'empare d'Ismène : bien que peu mise en valeur par son costume, contrairement à l'ensemble de ses partenaires, la lauréate du Concours Voix nouvelles 2023 s'impose sans conteste. Dans la foulée de son Sesto avec Michieletto à Toulouse, le contre-ténor Key'mon Murrah affiche la solidité à toute épreuve d'une vocalité semblant n'avoir aucune limite. Nicolò Balducci allie grâce scénique et vocale. Environnée de contre-ténors et de sopranistes, la mezzo Hongni Wu, dont le travesti crédible avait déjà été apprécié in loco en Compositeur dans l'Ariane à Naxox de Michel Fau, incarne un Farnace plein de nuances. Dès son premier air (probablement, avec le Pallid' ombre, le Nel Grave tormento d'Aspasie et le Gia dagli occhi il velo è tolto de Farnace, le plus beau de la partition), Levy Sekgapane est ce Mitridate royal et humain au-delà ses pulsions radiographié par la mise en scène. Dans un tel aréopage, le Marzio vaillant et décidé de Remy Burnens apparaît quelque peu brut de décoffrage. À la tête d'un Orchestre national Montpellier Occitanie remarquable d'allant, de transparence et de talent (le quasi-sans-faute du cor vedette de Lungi da te, mio bene), Philippe Jaroussky, pour son troisième opéra dans la fosse, exauce, avec des tempi sans histoires, son propre vœu de « permettre aux chanteurs de s'épanouir ». À tous égards une très remarquable production.

Les réserves formulées à l'encontre de la distribution lausannoise rendent les armes face à la montpelliéraine. On sait que Mozart sua sang et eau pour adapter son ambition aux chanteurs de 1770. À ceux de 2025 de s'adapter aux exigences de cet opéra conçu pour épater la galerie : longueur des arias, vocalises insensées, grand écart des ambitus pour tous. Grand écart également spectaculaire pour Marie Lys, attachante soprano découverte en 2020 en Second Woman de Didon dans l'opéra de Purcell relu par Franck Chartier. L'aplomb de son Al destin, che la minaccia enclenche la machine à applaudir qui ponctuera systématiquement une représentation de trois heures d'horloge, le public de 2025 se montrant tout aussi impressionnable par la virtuosité que celui de 1770. À Lausanne le rôle était tenu par Lauranne Oliva qui, cette fois, s'empare d'Ismène : bien que peu mise en valeur par son costume, contrairement à l'ensemble de ses partenaires, la lauréate du Concours Voix nouvelles 2023 s'impose sans conteste. Dans la foulée de son Sesto avec Michieletto à Toulouse, le contre-ténor Key'mon Murrah affiche la solidité à toute épreuve d'une vocalité semblant n'avoir aucune limite. Nicolò Balducci allie grâce scénique et vocale. Environnée de contre-ténors et de sopranistes, la mezzo Hongni Wu, dont le travesti crédible avait déjà été apprécié in loco en Compositeur dans l'Ariane à Naxox de Michel Fau, incarne un Farnace plein de nuances. Dès son premier air (probablement, avec le Pallid' ombre, le Nel Grave tormento d'Aspasie et le Gia dagli occhi il velo è tolto de Farnace, le plus beau de la partition), Levy Sekgapane est ce Mitridate royal et humain au-delà ses pulsions radiographié par la mise en scène. Dans un tel aréopage, le Marzio vaillant et décidé de Remy Burnens apparaît quelque peu brut de décoffrage. À la tête d'un Orchestre national Montpellier Occitanie remarquable d'allant, de transparence et de talent (le quasi-sans-faute du cor vedette de Lungi da te, mio bene), Philippe Jaroussky, pour son troisième opéra dans la fosse, exauce, avec des tempi sans histoires, son propre vœu de « permettre aux chanteurs de s'épanouir ». À tous égards une très remarquable production.

Crédits photographiques : © Marc Ginot

Plus de détails

Montpellier. Opéra Comédie. 8-IV-2025. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) : Mitridate, rè di Ponto, opera seria en trois actes sur un livret de Vittorio Amadeo Cigna-Santi d’après la tragédie éponyme de Jean Racine. Mise en scène : Emmanuelle Bastet. Scénographie et costumes : Tim Northam. Lumières : François Thouret. Avec Levy Sekgapane, ténor (Mitridate) ; Marie Lys, soprano (Aspasie) ; Lauranne Oliva, soprano (Ismène) ; Key’mon Murrah, contre-ténor (Sifare) ; Hongni Wu, mezzo-soprano (Farnace) ; Nicolò Balducci, contre-ténor/soprano (Arbate) ; Remy Burnens, ténor (Marzio) . Orchestre national Montpellier Occitanie, direction musicale : Philippe Jaroussky