Plus de détails

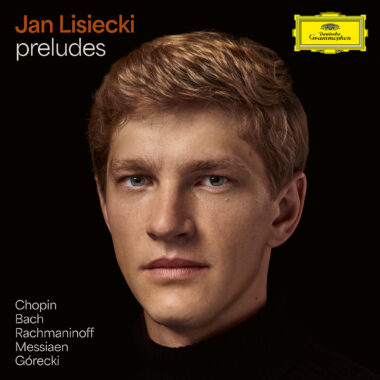

Frédéric Chopin (1810-1849) : Prélude en la bémol majeur, KK IVb/7 ; Prélude en ut dièse mineur, op. 45 ; Vingt-quatre préludes opus 28. Johann Sebastian Bach (1685-1750) : Prélude en do majeur, BWV 846 ; Prélude en do mineur, BWV 847. Sergueï Rachmaninov (1873-1943) : Préludes nos 3, 5 op.23 ; Prélude n° 2 en do dièse mineur op. 3. Olivier Messiaen (1908-1992) : Préludes pour piano nos 1, 2, 3. Henryk Mikolaj Górecki (1933-2010) : Préludes nos 1, 4 op.1. Jan Lisiecki, piano. 1 CD Deutsche Grammophon. Enregistré en février 2024 au Studio Teldex à Berlin. Notice de présentation en anglais et en allemand. Durée totale : 60:19

Jan Lisiecki s'intéresse au prélude pour son nouvel enregistrement à travers des pièces allant de Bach à Górecki en passant par Rachmaninov, Messiaen et bien sûr Chopin, véritablement au cœur du projet avec l'intégralité des 24 Préludes.

À l'époque baroque, le prélude était un genre musical prisé. De forme libre et de caractère improvisé, il introduisait une fugue ou servait d'ouverture à une suite de danses. Cette courte pièce permettait au musicien de s'exercer les doigts, vérifier l'accord de son instrument, avant de présenter le ton du morceau suivant.

Le pianiste canadien s'est ici intéressé au rapport d'anticipation qui peut exister entre un prélude et le suivant. Il s'est également demandé si un tel projet d'enregistrement pouvait être seulement composé d'introductions et, finalement, conserver toujours de la profondeur.

Dès la première écoute, on ne peut que répondre par l'affirmative car cet album possède des qualités indéniables. Toutefois, interpréter un cycle dans son intégralité pose davantage la contrainte de l'unité, contrairement au fait d'agencer des préludes de différents compositeurs. Le panel varié de pièces, en début de disque, nous apparaît ainsi plus convaincant si on l'envisage sous cet angle-là.

Dans les 12 premiers préludes, l'élégance du jeu de Lisiecki et sa variété de ton séduisent. Le passage d'un langage musical à un autre fait entendre à quel point chaque compositeur a élargi les possibilités du genre à travers son prélude. Dans Rachmaninov, le fait de retenir le tempo dans le do dièse mineur accentue l'atmosphère nostalgique. D'un lyrisme pénétrant, elle porte la signature d'un compositeur post-romantique en rupture avec l'esthétique de son époque. Le compositeur russe introduit Messiaen et La colombe. Leur dimension extatique nous plonge dans un climat méditatif. La beauté des lignes colorées, la richesse des timbres trouvent une délicatesse ciselée dans le Chant d'extase. Puis, l'univers de Górecki nous aspire dans un labyrinthe sonore où les possibilités percussives de l'instrument brillent. Dans le Bach suivant (Prélude en do mineur), la vélocité digitale apparaît lumineuse alors que pour celui en do majeur, la sonorité reste froide avec ses notes détachées.

La sensibilité et l'intensité digitale du pianiste sont à nouveau présents dans les 24 Préludes de Chopin, notamment les plus joués, mais nous ne retrouvons pas toujours la même spontanéité dans le phrasé. L'exemple le plus probant est le 18e prélude joué avec retenue, sans véhémence ni amplitude. De plus, certaines indications laissées par Chopin ont été mises de côté à plusieurs reprises. À force de trop vouloir personnaliser le texte, on s'éloigne du caractère voulu par le compositeur. Le 2e et son paysage de désolation ressemble davantage à une étude, avec sa main gauche répétitive, et contraste avec la virtuosité du 3e qui lui reste monochrome. Une réelle tristesse domine dans le 4e, mais ni crescendo ni la nuance forte ne sont esquissés, et nous ne ressentons pas le point culminant de douleur exprimé par le texte. Le 8e est seulement agitato sans fièvre ni passion. De même, étiré à l'extrême, le 16e n'est pas vivace (le 11e non plus) et tombe dans les travers d'une interprétation libre, éloignée de la source. Plus réussi, l'enchainement du 14e à l'énergie tellurique qui se prolonge avec un poétique 15e. On regrette toutefois la prise de son cotonneuse et opaque, très proche du piano, à l'image du 13e qui nous prive du bel canto attendu et de la clarté des voix.

Plus de détails

Frédéric Chopin (1810-1849) : Prélude en la bémol majeur, KK IVb/7 ; Prélude en ut dièse mineur, op. 45 ; Vingt-quatre préludes opus 28. Johann Sebastian Bach (1685-1750) : Prélude en do majeur, BWV 846 ; Prélude en do mineur, BWV 847. Sergueï Rachmaninov (1873-1943) : Préludes nos 3, 5 op.23 ; Prélude n° 2 en do dièse mineur op. 3. Olivier Messiaen (1908-1992) : Préludes pour piano nos 1, 2, 3. Henryk Mikolaj Górecki (1933-2010) : Préludes nos 1, 4 op.1. Jan Lisiecki, piano. 1 CD Deutsche Grammophon. Enregistré en février 2024 au Studio Teldex à Berlin. Notice de présentation en anglais et en allemand. Durée totale : 60:19