Polyphonie X de Boulez : une nouvelle partition au répertoire de l’EIC

Plus de détails

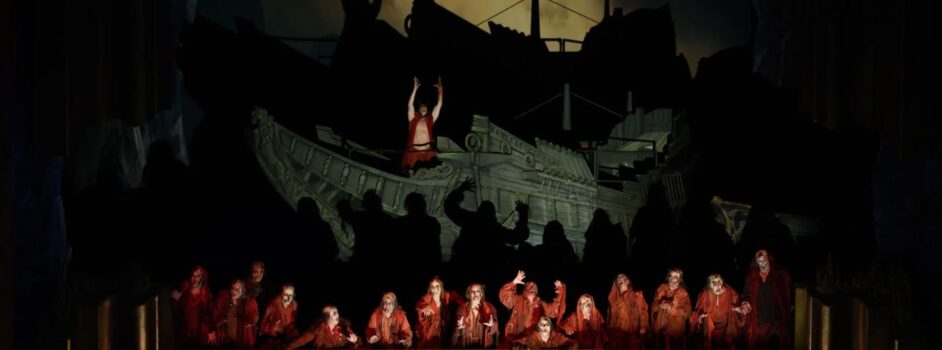

Paris. Philharmonie – Studio. 26-III-2025. Pierre Boulez (1925-2016) : Polyphonie X pour dix-huit instruments. Atelier-concert ; présentation : Claude Abromont ; Ensemble intercontemporain, direction : Pierre-André Valade

26 mars 2025 : si Pierre Boulez est fêté à Baden-Baden, Vienne ou encore Monte-Carlo, les événements se bousculent à la Philharmonie de Paris en ce jour anniversaire du musicien qui aurait eu 100 ans.

Dans la salle de conférence de la Philharmonie, se déroule durant deux journées un colloque – « Pierre Boulez, l'orchestre et la politique culturelle : vision et héritage » – sous la conduite de Christian Merlin. Sort à cette occasion le catalogue Boulez sous la direction d'Alain Galliari aux éditions de la Philharmonie tandis que résonne la musique du compositeur : à 18h d'abord, au Studio (Polyphonie X), puis à 20h dans la Grande salle Pierre Boulez (Rituel in memoriam Bruno Maderna).

Pour l'heure, c'est à un atelier-concert autour de Polyphonie X que l'on est convié dans le Studio, invitant aux côtés des musiciens de l'EIC, dirigés ce soir par Pierre-André Valade, le musicologue, auteur et professeur honoraire d'analyse musicale du Conservatoire de Paris, Claude Abromont. Car l'œuvre de jeunesse du compositeur (1950-51), que Boulez retire de son catalogue dès la création, intrigue. Elle fait scandale lors de la première à Donaueschingen en octobre 1951, jouée par le Südwestfunkorchester Baden-Baden sous la direction de Hans Rosbaud et gravée dans l'élan chez Col Legno. Précédant d'une année les Structures pour deux pianos, la partition relève de la même recherche structuraliste, radicale, rigoureuse et un rien aride, dont Claude Abromont nous donne ce soir un éclairage analytique.

Sur scène, les musiciens sont répartis autour du chef et par familles, en sept groupes de deux à quatre instruments ; le quatuor des vents en fond de scène inclut un saxophone : un dispositif scénique qui restera stable même si, aux dires de l'analyste, Boulez imagine au sein du deuxième mouvement de nouvelles associations qui compliquent un peu plus encore les trajectoires. « J'ai intitulé cette œuvre Polyphonie X parce qu'elle contient certaines structures qui se croisent […] », souligne le compositeur.

Une spéculation « hors temps »

Une thèse de l'Allemand Simon Tönies (Technique et esthétique dans Polyphonie X) existe, sur laquelle s'est appuyé Claude Abromont. Il s'est également rendu à Bâle, à la fondation Sacher où sont archivées 80 pages d'esquisses pour cette seule partition ! Elles rendent compte de la combinatoire sérielle s'exerçant sur les hauteurs mais aussi, et surtout, sur la conduite rythmique qui semble focaliser l'intérêt du compositeur et dont on peut évaluer le degré de complexité via les documents manuscrits que Claude Abromont projette sur grand écran. Le jeune Boulez cherche et spécule, concentré sur l'élaboration formelle « dégagée des faiblesses sentimentales », comme il le confie à son ami Henri Pousseur. Ainsi fait-il appel à des fonctions mathématiques (les intégrales) pour établir des « tables de séries ». La polyphonie n'est pas celle d'un Bach, souligne Claude Abromont, le compositeur imaginant davantage des combinaisons entre les différents groupes d'instruments. Si cette étape de travail « hors temps » échappe totalement à l'écoute, les esquisses font également mention des trois tempos sur lesquels le compositeur a travaillé, « modéré, vif et assez lent », correspondant aux trois articulations formelles (« présentation, charnière et récapitulation »). En phase avec le temps musical, les trois options font l'objet d'exemples donnés par les musiciens en amont de l'exécution. L'analyse de Claude Abromont est lumineuse, efficace et bien illustrée. Vient alors le moment de vérité, celui de l'exécution et la manière dont ça sonne…

« Une alacrité crispée »

L'espace est éclaté et la musique hérissée, le jeu périlleux et le plus souvent tendu, comme on peut l'entendre dans les Structures pour deux piano. Le timbre est ici agent de la structure. Si la musique s'immobilise parfois sur des accords complexes, elle procède le plus souvent en une variation continue des figures instrumentales et de la densité sonore, faisant le grand écart entre les tessitures, du piccolo strident aux interventions ponctuelles du trombone. Le deuxième mouvement est plus dense encore, n'accordant que peu de répit aux musiciens. Le troisième est le plus réussi, vif (Dominique Jameux parlait d'alacrité crispée !) et qui allège les textures par ses pizzicati joueurs, regardant in fine vers la transparence d'un Webern et sa Klangfarbenmelodie.

La partition d'un bon quart d'heure réclame une concentration de tous les instants de la part des instrumentistes qui, en grande majorité, jouent l'œuvre pour la première fois. La virtuosité s'attache également à la direction, celle de Pierre-André Valade qui dit avoir très longuement travaillé la partition pour en maîtriser la complexité. Comme beaucoup d'autres œuvres retirées du catalogue, Polyphonie X reste un document précieux, une étape dans son apprentissage, trois ans avant son premier chef d'œuvre, Le Marteau sans maître.

Crédit photographique : © ResMusica

Plus de détails

Paris. Philharmonie – Studio. 26-III-2025. Pierre Boulez (1925-2016) : Polyphonie X pour dix-huit instruments. Atelier-concert ; présentation : Claude Abromont ; Ensemble intercontemporain, direction : Pierre-André Valade