Pierre Boulez – centre et absence au Printemps des Arts de Monte-Carlo

Plus de détails

Monte-Carlo. Printemps des Arts de Monte-Carlo. 21-23-III 2025

21-III : Galerie Hauser & Wirth ; Yan Maresz (né en 1966) : Soli, pour piano et électronique ; Manuel de Falla (1876-1946) : Pour le tombeau de Paul Dukas ; Fantasia Bætica ; Philippe Manoury (né en 1952) : Das Wohlpräparierte Klavier, pour piano et électronique. Jean-François Heisser, piano ; Philippe Manoury et Yan Maresz, électronique ; Sylvain Cadars, diffusion sonore Ircam.

22-III : Auditorium Rainier III : Igor Stravinsky (1882-1971) : Agon ; Béla Bartók (1881-1945) : Concerto pour piano n°2 ; Arnold Schönberg (1874-1951) : Variations pour orchestre op.31. François-Frédéric Guy, piano ; BBC Symphony Orchestra ; direction Pascal Rophé.

23-III : Auditorium Rainier III : Claude Debussy (1862-1918) : Jeux ; Arnold Schönberg (1874-1951) : Concerto pour piano ; Igor Stravinsky (1882-1971) : Symphonie en trois mouvements. François-Frédéric Guy, piano ; BBC Symphony Orchestra ; direction Pascal Rophé.

Pour le centenaire Pierre Boulez au Printemps des Arts de Monte-Carlo, Bruno Mantovani a imaginé un anniversaire-portrait hors-norme (on n'y entendra que très peu la musique du compositeur) à l'image d'une personnalité qu'il a bien connue et à laquelle il rend hommage à travers les concerts en soirée mais aussi les films, tables rondes et rencontres – Before et After fidèles à l'esprit du festival.

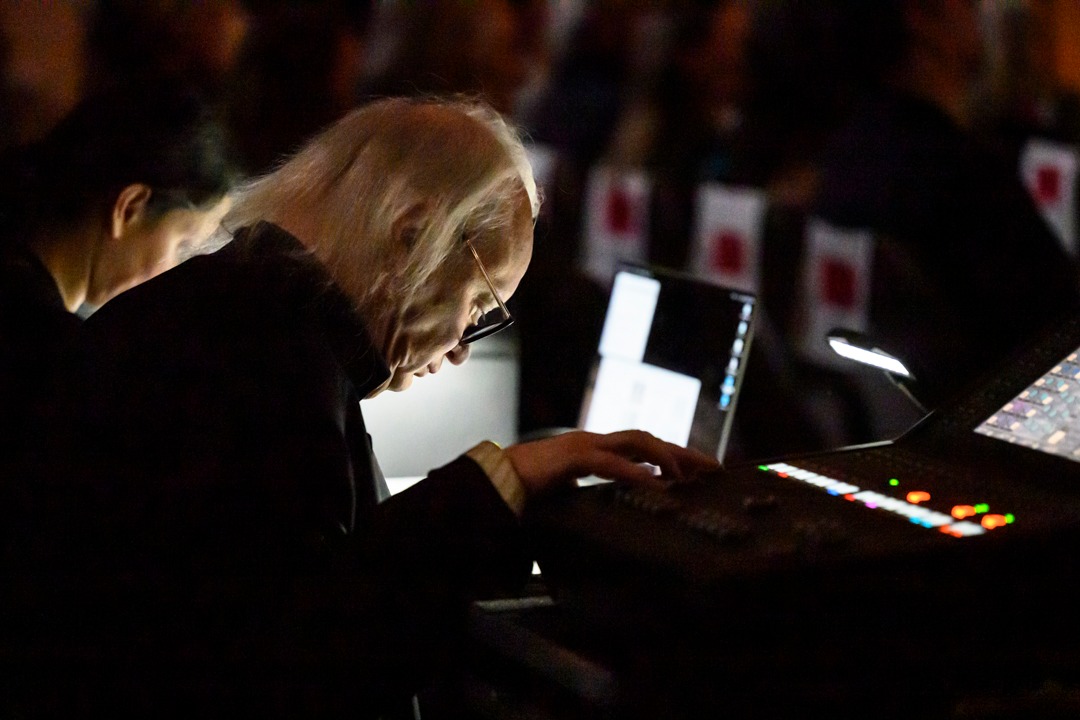

Le piano de Jean-François Heisser, avec ou sans électronique

C'est le fondateur de l'Ircam qui se profile dans le concert pour piano et électronique de ce deuxième week-end, invitant sur scène l'immense pianiste Jean-François Heisser et un dispositif d'écoute ad hoc. À l'affiche, et présents dans la salle, deux « ircamiens » de la première heure, Yan Maresz et Philippe Manoury, deux compositeurs-chercheurs dans la lignée boulézienne que le pianiste a associés, de manière aussi inattendue que bienvenue, à l'andalou Manuel de Falla dont il est le chantre incontesté.

Dans l'acoustique généreuse de la Galerie Hauser & Wirth, Soli de Yan Maresz (un enfant du pays !) met en présence deux entités « vedettes », le piano et l'électronique qui vont interagir comme un véritable duo. Le piano est virtuose (l'interprète a un « clic » dans l'oreille pour la synchronie) entretenant un flux quasi continu. L'écriture met à l'œuvre les fameux canons de Vuza – du nom du mathématicien roumain qui les a pratiqués – que l'on entendra clairement dans la coda plus épurée. La partie électronique préenregistrée et élaborée à partir de sons de piano est diffusée par un nouveau « corps sonore », l'Iko, un haut-parleur multidirectionnel à vingt faces placé en contre-bas de la scène, qui envoie le son à 360 degrés : trajectoires multiples, tourbillon dans l'espace, diffraction du son… l'instant est magique lorsque la source acoustique fusionne avec l'électronique, donnant l'illusion d'un piano tentaculaire aux ramifications sans limite.

La musique du « temps réel

Comme Pierre Boulez, Philippe Manoury est un inconditionnel du « temps réel », cette technique reposant sur la captation en direct du flux instrumental et sa transformation quasi simultanée via l'action des logiciels. Das Wohlpräparierte Klavier, « Le clavier bien préparé » (en réponse au « Clavier bien tempéré » de J.S. Bach) est sa troisième Sonate pour piano et électronique, une pièce d'envergue (34′) écrite pour Daniel Barenboim qui la créée à la Boulez Saal en 2021. C'est une « prise de rôle » pour Jean-François Heisser qui en donne ce soir (et avec quelle panache ! ), la création française. Le pianiste est ici conducteur, induisant par son jeu et l'énergie du geste les comportements de l'électronique, véritable « interprète virtuel » pour Manoury. À l'action programmée des logiciels de transformation s'ajoute celle, plus aléatoire, des chaînes de Markov que le compositeur aime introduire dans son système, faisant de chaque exécution une aventure unique. Ainsi l'écoute est-elle suspendue au devenir du son, au gré d'une écriture qui renouvelle d'autant ses profils : traits éruptifs, accords complexes balayant tout le registre, trilles générant une partie électronique souvent très scintillante. De courts interludes en modifient la temporalité comme cette « toccata » boulézienne aussi impromptue qu'éphémère qui alerte l'oreille. Le piano-cloche et ses sonorités brouillées du début reviennent dans une coda éblouissante vrillée par les superbes sons-toupies manouriens et sous le geste puissant et la concentration maximale de Jean-François Heisser dont la performance sidère.

Prises en sandwich et fort savoureuses, les deux pièces de Manuel de Falla entretiennent également un lien avec Pierre Boulez. Le maître a en effet dirigé El Retablo de Maese Pedro (« Les tréteaux de Maitre Pierre ») du Gaditan, un opéra de chambre inspiré de Cervantès dont l'originalité et la radicalité ne lui auront pas échappé. Si Pour le tombeau de Paul Dukas est une page un rien isolée dans le catalogue de Manuel de Falla, que l'on dirait presque inachevée avec ses harmonies suspensives, Fantasia Bætica (Fantaisie andalouse) exprime toute la ferveur du cante jondo à travers un piano robuste autant qu'incandescent qu'Heisser fait sonner dans sa plénitude avec un élan et une souplesse du jeu qui irradient. C'est un bonheur de le suivre dans les méandres de cette vision fantasmée du folklore andalou et un pur délice de l'oreille de goûter les acciaccature (ornement et note réelle joués en même temps) sous son toucher alliant profondeur, couleur et volupté.

D'un pianiste l'autre

Le pianiste François-Frédéric Guy est aux côtés du BBC Symphony Orchestra lors des deux concerts (22 et 23 mars) donnés à l'Auditorium Rainier III sous la direction de Pascal Rophé.

Figurent au programme de la première soirée trois compositeurs qui ont compté dans la trajectoire de Boulez et trois œuvres parmi celles qu'il a aimé diriger et souvent enregistrées. S'il a préféré la période russe de Stravinsky à ses « égarements » néo-classiques, le ballet Agon (Joute, Combat en grec) de 1957, relevant de la dernière manière du compositeur russe, s'inscrit à son répertoire de chef. Il l'a joué au Royal Albert Hall de Londres avec le BBC Orchestra lors des Proms de 1973. L'orchestration y est épurée, l'écriture stylisée et le profil mélodique accidenté, relevant de la technique dodécaphonique que Stravinsky adopte en 1951, dès la mort de Schönberg… Il s'agit de courtes séquences puisant leur modèle dans les danses de la Renaissance (branle, gaillarde, etc.), en reconsidérant chaque fois le dispositif (trompette et trombone en vedette) et les trouvailles timbrales, comme cette doublure savoureuse de la harpe et de la mandoline. Pascal Rophé en cisèle les contours, l'orchestre aussi fin que réactif donnant à cette musique – qui souvent montre le geste – son élégance et son parfait accomplissement. Le Concerto pour piano n°2 de Béla Bartók (1930-31) est celui que Boulez a le plus dirigé, une œuvre où le compositeur réussit cette alchimie entre une pensée structurante et l'élan intérieur de ses pulsions sauvages. La fanfare des cuivres est flamboyante et la tension rythmique toujours à l'œuvre, qui met en concurrence le soliste et l'orchestre dans un premier mouvement faisant l'économie des cordes. Le mouvement lent est une splendeur, musique nocturne inaugurée par le léger « sfumato » des cordes en sourdine avant la reprise furioso du rondo final. L'engagement de François-Frédéric Guy est total et la virtuosité déployée impressionnante, même si la pédale forte très/trop active diminue un rien l'impact percussif du piano. On admire en revanche la légèreté elfique du toucher dans un Presto central éblouissant. L'œuvre fait apprécier toutes les qualités de cet orchestre fabuleux dont a failli nous priver l'incendie de l'aéroport de Londres le jour de sa venue !

Rarement à l'affiche des orchestres (les vents vont par 4 !), les Variations pour orchestre op. 31 de Schönberg (1927-28) restent un défi pour le chef et la phalange qui les jouent au vu de l'écriture aussi rigoureuse qu'exigeante du maître viennois. Boulez les enregistre avec le BBC Orchestra en 1978 chez Sony classical. Dans ces neuf variations et un finale, Schönberg regarde autant vers Brahms (Passacaille de la Symphonie n°4) que vers Bach, dont le motif acronyme (sib, la, do, si) infiltre l'écriture et devient même le sujet principal des dernières pages. Habité par cette partition d'une folle densité qu'il doit connaître par cœur (même s'il tourne les pages de son conducteur), Pascal Rophé en osmose avec ses musiciens cherche la fluidité entre les pupitres, règle les équilibres, ménage des respirations, relance le mouvement (Walzertempo de la IV), met en valeur le rôle des petites percussions choisies à dessein par le Viennois, envisageant enfin cette grande trajectoire élaborée par le compositeur, avec tutti et pages chambristes en alternance, sans que jamais ne se relâche la tension de l'écoute. Les musiciens sont merveilleux, qui semblent se jouer des difficultés, entre interventions solistes, canons rigoureux et Klangfarbenmelodie (mélodie de timbre).

Chaleureusement applaudi par un public conquis, Pascal Rophé propose en bis le Scherzo à la russe, une page enlevée, robuste et populaire, de Stravinsky qui « envoie du bois » !

À l'auditorium Rainier III, le lendemain…

Jeux de Claude Debussy est un moment de grâce que nous offre Pascal Rophé avec un orchestre qui donne le meilleur de lui-même sous une direction aussi experte que respectueuse du texte. Comme la flûte du Faune, l'orchestre de Jeux « instaure une respiration nouvelle de l'art musical », disait Boulez : « Jeux marque l'avènement d'une forme musicale qui, se renouvelant instantanément, implique une audition non moins instantanée », poursuivait-il. On ne pourrait mieux exprimer le ressenti émotionnel de ces quelque vingt minutes du ballet, la dernière pièce d'orchestre, sans doute la plus sensuelle, écrite par Debussy et créée le 15 mai 1913, deux semaines avant Le Sacre du printemps qui lui fit de l'ombre… avant que Boulez ne lui redonne sa place de chef-d'œuvre, quoique trop peu entendu dans les salles de concert.

Moins raffiné mais tout aussi organique, le Concerto pour piano d'Arnold Schönberg fait revenir François-Frédéric Guy sur la scène. L'œuvre américaine écrite en 1942 n'était pas la préférée de Boulez, nous dit Bruno Mantovani qui s'adresse à son public avant le début de chaque concert. Un rien didactique, robuste et sans grande finesse, l'œuvre articule les quatre mouvements d'une symphonie en l'espace d'une vingtaine de minutes non-stop.

La virtuosité n'est pas en reste pour le pianiste à qui le compositeur ménage une cadence avant le dernier mouvement. Schönberg y laisse davantage « respirer la musique » et dialoguer les instruments de l'orchestre avec le soliste. Le Finale est flamboyant tout comme le jeu de F.F. Guy aux prises avec l'écriture sans concession du Viennois. Son choix de l'Intermezzo de Brahms op.116 est judicieux dans un bis où l'interprète s'épanche librement.

Œuvre de guerre, reconnaît Stravinsky, la Symphonie en trois mouvements (1942-1945) qui clôt la soirée, est créée en 1946 à New-York. Pascal Rophé et ses musiciens excellent dans un premier mouvement où le rythme (on y retrouve les leçons du « Sacre ») mais aussi le timbre ont une fonction motrice. Sous l'élégance de son geste, la musique du second mouvement est purement chorégraphique, mettant en vedette l'irréprochable pupitre des vents et les cordes en volupté. Le final marche également sur les brisées du « Sacre », chef d'œuvre de combinatoire rythmique et métrique au sein de laquelle l'expertise du chef et la ductilité des musiciens de l'orchestre font merveille. Comme la veille, le chef, infatigable semble-t-il, a prévu une sortie festive avec Circus Polka du même Stravinsky, une perle américaine qui n'a pas pris une ride.

Crédit photographique : © Printemps des arts de Monte-Carlo

Lire aussi :

La modernité, de Monteverdi à Mantovani au Printemps des Arts de Monte-Carlo

Et tous nos articles du Printemps des Arts de Monte-Carlo

Plus de détails

Monte-Carlo. Printemps des Arts de Monte-Carlo. 21-23-III 2025

21-III : Galerie Hauser & Wirth ; Yan Maresz (né en 1966) : Soli, pour piano et électronique ; Manuel de Falla (1876-1946) : Pour le tombeau de Paul Dukas ; Fantasia Bætica ; Philippe Manoury (né en 1952) : Das Wohlpräparierte Klavier, pour piano et électronique. Jean-François Heisser, piano ; Philippe Manoury et Yan Maresz, électronique ; Sylvain Cadars, diffusion sonore Ircam.

22-III : Auditorium Rainier III : Igor Stravinsky (1882-1971) : Agon ; Béla Bartók (1881-1945) : Concerto pour piano n°2 ; Arnold Schönberg (1874-1951) : Variations pour orchestre op.31. François-Frédéric Guy, piano ; BBC Symphony Orchestra ; direction Pascal Rophé.

23-III : Auditorium Rainier III : Claude Debussy (1862-1918) : Jeux ; Arnold Schönberg (1874-1951) : Concerto pour piano ; Igor Stravinsky (1882-1971) : Symphonie en trois mouvements. François-Frédéric Guy, piano ; BBC Symphony Orchestra ; direction Pascal Rophé.