Plus de détails

L'année de la mort de Vivaldi à Vienne en 1743 coïncide avec la naissance à Lucca du plus grand violoncelliste-compositeur italien.

Si au XVIIe siècle la viole de gambe atteint son niveau de virtuosité avec Johannes Schenck ou Marin Marais, le violoncelle qui apparaît autour de 1650 est considéré dans un premier temps comme un instrument lourdaud, réduit à la fonction domestique en famille et destiné à redoubler la basse du clavecin (voir l'iconographie de l'époque). Mais son évolution avance à pas de géants vers la fin du siècle en Italie où les artistes développent une virtuosité dont ils vont impressionner le public des pays transalpins lors de leurs tournées. Les gambistes doivent se rendre à l'évidence : Ces violoncellistes italiens font preuve d'une technique prodigieuse ! Et autour de 1700 on assiste à une véritable explosion d'œuvres pour violoncelle.

Si au XVIIe siècle la viole de gambe atteint son niveau de virtuosité avec Johannes Schenck ou Marin Marais, le violoncelle qui apparaît autour de 1650 est considéré dans un premier temps comme un instrument lourdaud, réduit à la fonction domestique en famille et destiné à redoubler la basse du clavecin (voir l'iconographie de l'époque). Mais son évolution avance à pas de géants vers la fin du siècle en Italie où les artistes développent une virtuosité dont ils vont impressionner le public des pays transalpins lors de leurs tournées. Les gambistes doivent se rendre à l'évidence : Ces violoncellistes italiens font preuve d'une technique prodigieuse ! Et autour de 1700 on assiste à une véritable explosion d'œuvres pour violoncelle.

L'enfant prodige est envoyé à Rome et à 15 ans, le jeune virtuose a déjà conquis les salles en Italie et la Cour impériale de Vienne. Autour de 1760, le classicisme viennois d'avant Mozart est lié à des noms comme Wagenseil, Monn et surtout Gluck, le leader incontesté que notre jeune homme de Lucca a la chance de rencontrer. A 21 ans, Boccherini se retrouve à Rome comme violoncelliste accrédité de la Chapelle du Palatinat. Après la mort de son père, il se confie à Manfredini, avec qui il va sillonner la Riviera, s'arrêter à Gênes et à Nice avant de monter à Paris où l'on vient de sortir les premières éditions de ses œuvres (trios, quatuors et un concerto pour violoncelle). La métropole se trouve en pleine dispute entre les traditionalistes de la Cour royale et les adhérents à la musique italienne (avec son opéra-bouffe) dont Rousseau vient de souligner les mérites dans son Dictionnaire de la Musique (1767). Les deux amis se produisent souvent dans la salle de la Garde Suisse aux Tuileries ou alors dans les salons branchés, jusqu'au jour où l'ambassadeur d'Espagne leur vante les libéralités de la Cour royale de Madrid avec sa prédilection pour la musique italienne (voir Domenico Scarlatti et ses séjours lusitano-espagnols).

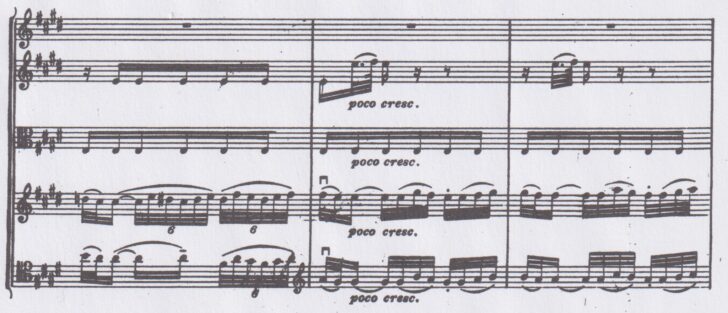

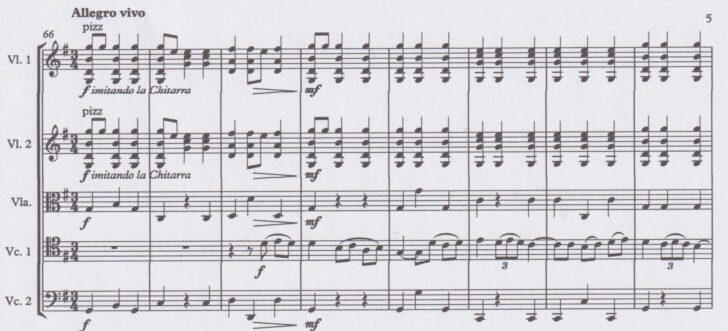

L'arrivée de Boccherini à la Cour de Charles III d'Espagne sera déterminante pour sa carrière, et la protection de l'Infante Don Luis va lui garantir une longue période fructueuse. Nommé compositore e virtuoso di camera, il compose ses fameux Quintettes op. 10 et 11 qui ne vont pas forcément explorer tous les recoins du contenu musical. Ce sont des œuvres plutôt gentillettes, qui frappent cependant par la performance des deux violoncelles, des quintettes comme prétexte à des concertos pour violoncelle avec accompagnement d'un trio à cordes, comme peut l'illustrer ce passage du premier mouvement du Quintette op. 11 no. 5 (et dont le menuet qui suit fera le tour des amateurs en famille) :

Les deux violoncelles et leur course trépidante aux figures parallèles de la sixte

Les fréquents déplacements de Don Luis limitent au départ le loisir de la composition, si bien qu'à part un divertimento pour les noces de son protecteur, Boccherini n'écrit, entre 1776 et 1778, que ses Six quatuors op. 24 que le spécialiste Christian Speck considère comme les plus élaborés et les plus proches du style de Haydn. Le biographe italien Coli de son côté, les caractérise comme « amorosi e semplici », d'un matériel mélodique modeste, sans contraste.

Pendant son séjour à Arenas dans le palais de Don Luis (qui passe d'ailleurs pour un Don Juan invétéré, mais pour un mélomane bien plus cultivé que son frère le roi, pour un grand collectionneur de livres, de tableaux et d'autographes), Boccherini ressent le besoin d'exprimer son admiration pour Haydn par l'intermédiaire des éditions Artaria de Vienne. Mais ce nouveau contact se solde par des compliments mutuels par éditeur entreposé. Entretemps, il s'offre une digression en souvenir de ses premières années passées à Madrid : la Musica notturna delle strade di Madrid, son Quintette op. 30 (G 324): pétillant d'humour et de vitalité, ce morceau évoque le tapage nocturne dans la capitale, avec un clin d'œil aux tarentelles napolitaines de l'ère baroque, une fresque où surgissent les aveugles, le tambour des soldats (le trémolo fortissimo), les adolescents qui dansent dans les ruelles où le tocsin les rappelle à la prière etc. Les pizzicati fortement rythmés figurent la guitare espagnole, et le premier violoncelle se lance dans une chanson de danse pimentée de quelques triolets caractéristiques :

Après la mort de sa femme Clementina et de son protecteur en 1785, Boccherini est sans ressources. Avec ses six enfants, il retourne à Madrid où le Roi Charles lui garantit une pension et une place dans la Chapelle royale. Les œuvres créées au cours de ces 15 ans à Arenas sont envoyées pour une bonne partie à l'éditeur Artaria à Vienne, dans l'essentiel ses quintettes de l'opus 31 au no. 40 et divisés en « quintetti grandi » et « quintetti piccoli », une production énorme de 6 quintettes par opus et dont se sont singularisés surtout ceux qui relèvent du folklore espagnol, comme le no. 1 de l'opus 40 où le mouvement « La Follia » actionne tous les registres le long du vieux schéma portugais : d'une textures filigrane on passe à des variations aux accords vigoureux. De même le menuet du no. 2 « Del Fandango » en ré mineur qui suggère un interminable flamenco en plein air. Le charme du fandango s'articule de façon plus vibrante encore dans le Quintette en ré majeur (G 447) avec guitare, où dans les séquences ‘concertino' la guitare rivalise avec le violoncelle qui exécute ses pirouettes dans les plus aigus et ses glissandi descendants sur les cordes de la et de ré, avant que le ‘ripieno' reprenne de plus belle, castagnettes à l'appui. Ces quintettes s'inscrivent dans la tradition populaire du 15 mai, la fête de Saint Isidore, où les Madrilènes vont s'ébattre sur les terrains environnants pour une fête qui finit par la danse jusqu'à minuit, une journée évoquée dans un tableau de Francisco Goya :

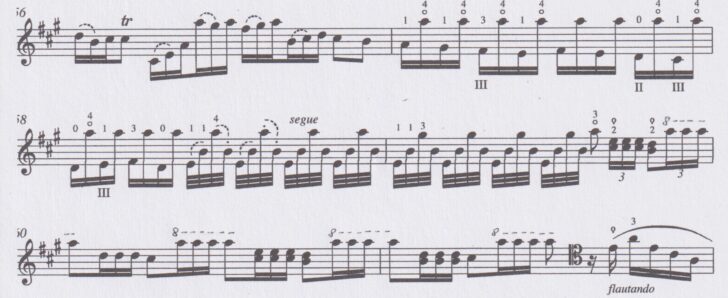

Tout compositeur-virtuose compose avant tout pour son instrument (Vivaldi, Quantz, Paganini, Chopin), mais les 40 sonates et 12 concertos de Boccherini ne représentent qu'environ 12 % de son œuvre. D'autre part, ses quatuors, quintettes (au nombre total de 125) et sextuors offrent au violoncelliste d'innombrables occasions de se mettre en valeur. Seules les 6 sonates du classement Gérard G 1-13 ont été publiées de son vivant. Des œuvres de jeunesse de l'époque de ses voyages à Paris et à Vienne. Des pièces gracieuses, certes, mais d'une substance musicale modeste, tricotées selon le modèle des doubles croches à la Vivaldi : accords brisés, figures ascendantes ou descendantes en gradins, sauts au-delà de l'octave etc., du matériel didactique en somme. Lors d'un séjour à Vienne, il écrit une œuvre en hommage à l'impératrice Maria-Theresia, la Sonate »L'Imperatrice » où il fait preuve d'inspiration plus riche, sans parler du discours virtuose qui demande au musicien des acrobaties époustouflantes : escalades dans les plus aigus, doubles-cordes à n'en plus finir, sauts ‘interstellaires', flageolets et accords brisés de triples croches, un parcours effectué presque toujours en position du pouce :

Allegro de « L'Imperatrice » – à jouer à l'octave inférieure

Quant aux concertos, leurs dates et lieux de composition ne sont pas faciles à localiser. Certains semblent provenir de ses tournées à Gênes et à Paris, où Boccherini rencontre les frères Duport. Quatre de ces concertos seront édités à Paris en 1771 chez Miroglio, parmi lesquels l'on retient avant tout le Concerto en ré-majeur (G 479). Coli lui atteste des qualités nouvelles par les figurations du soliste en dialogue avec l'orchestre à cordes qui dépassent les traditions du rococo pour s'aligner au classicisme d'un Haydn. Ce dialogue consiste à conduire constamment les lignes du soliste et des cordes en parallèles de la tierce ou de la sixte, même dans l'adagio qui, de son côté, frappe par ses modulations inattendues, pendant que l'allegro final réjouit l'acrobate qui ne quitte pas souvent la partie supérieure de la touche. Dans tous les trois mouvements nous retrouvons des éléments tirés des trios ou quintettes antérieurs. Dans les concertos ultérieurs, Boccherini va ajouter aux cordes le hautbois ou le cor.

Le Concerto no. 9 en si-bémol majeur (G 482) retrouvé seulement en 1885 et arrangé par Friedrich Grützmacher de Leipzig,a toujours mené la liste de ces concertos. Grützmacher y a remplacé l'adagio par un mouvement tiré du septième concerto et doté l'orchestre d'une teinte légèrement romantique. Son intervention a été critiquée depuis que la version originale est disponible grâce à la découverte en 1949 par le chercheur et violoncelliste Sturzenegger de Suisse, mais il n'empêche que la version Grützmacher n'a rien perdu de sa popularité.

Et les 25 symphonies ? De brefs morceaux qui relèvent du baroque italien, mais il y en a une qui sort de l'ordinaire : la Symphonie op. 12 no. 4 (G 506) créée à Vienne, qui contient des éléments thématiques du ballet Don Giovanni où Ch. W. Gluck a fait apparaître les mauvais esprits responsables de la chute de Don Juan. Boccherini intitule sa symphonie « Della casa del diavolo » dont l'allegro final évoque ce contexte diabolique : les gammes précipitées et les tremoli à l'unisson dans les cordes rappellent de près la ‘Tempête' dans l'été des Quatre Saisons de Vivaldi. C'est l'un des mouvements les plus impétueux de Boccherini.

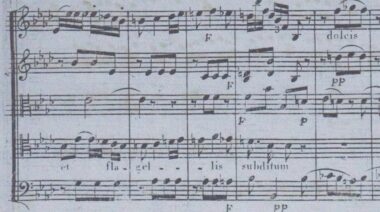

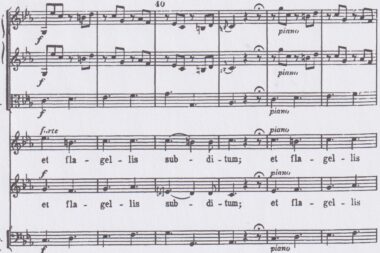

Après la mort de Charles III d'Espagne en 1788, notre compositeur se retire de la cour, sentant un besoin accru de composer de la musique religieuse, ce qui aboutit à une messe (perdue), une cantate de Noël (perdue) et au Stabat Mater (G 532) de 1800, édité en 1801 à Naples et dont une première version date de 1781. Parmi les 19 Stabat Mater précédents, l'histoire a retenu surtout ceux de Palestrina (1590), des deux Scarlatti (1715 et 1723), de Vivaldi (1727), de Pergolesi (1736) et celui de Haydn (1767). Boccherini souligne le martyre de Jésus flagellé par une ligne de mélismes qui, partant du la bémol majeur, débouche sur le si bémol, en accentuant les notes sensibles, tandis que Pergolesi a mené ici un discours homophone en enchaînant pesamment des accords autour du do mineur avec la parallèle, puis repris avec retenue :

Boccherini : « Et flagellis subditum… »

Pergolesi : « et flagellis subditum… »

Luigi Boccherini meurt le 28 mai 1805 à Madrid, après la mort de ses filles et celle de sa seconde femme. Comme dernier domicile, il a choisi le quartier populaire et bruyant qu'il avait évoqué dans ses compositions teintées du folklore espagnol. Sa toute dernière œuvre est dédiée à Luciano Bonaparte, le frère cadet de l'empereur : les Quartetti grandi op. 64 (inachevés). Sa dépouille est transférée à Lucca, inhumée à San Francesco.

Les nécrologues attestent à Boccherini des qualités profondément ‘italiennes', comme par exemple dans ce commentaire du critique allemand J.B. Schau : « Les œuvres de Boccherini ont toujours une idée de fond (…) Dans sa musique il n'y a rien de pompeux, de recherché, de rébarbatif, de superflu. Tout vient du cœur, son imagination est ardente sans être débridée. »

S O U R C E S

COLI Remigio, Luigi Boccherini, éd. Pacini Fazzi, Lucca, 1988

COLI Remigio, Luigi Boccherini, éd. Pacini Fazzi, Lucca, 2005 (volume illustré)

ROTSCHILD Germaine, Luigi Boccherini, sa vie, son œuvre, Paris, 1962

KAISERKEN Babette Kaiserkern, Luigi Boccherini, Verlagshaus Römerweg, Weimar, 2014

SPECK Christian, Boccherinis Streichquartette, éd. W. Fink, München, 1987

GERARD Yves, Thematic, Biographical and critical catalogue of the works of Luigi Boccherini, Oxford University Press, London, New York, Toronto, 1969

E N R E G I S T R M E N T S (Youtube)

Quintette op. 30 no. 6 «La Musica notturna delle strade di Madrid » : Orchestre baroque de Brême (film)

Quintette en ré-majeur avec guitare (G447) : Membres du Lucerne Symphony Orchestra (film)

Sonate pour violoncelle en la-majeur « L'Imperatrice »: Julius Berger + Anthony Spiri (film)

Concerto en ré-majeur (G479) : Rostropovitch + Mito Chamber Orchestra, Seiji Ozawa (film)

Concerto no. 9 en si-bémol-majeur (G482) : Jacqueline Dupré (audio), Antonio Janigro (audio), Ludwig Hoelscher (audio), Xavier Philips (version originale -film)

Symphonie op. 12 no. 4 (G 506) : Orchestre baroque de Brême (film)

Stabat Mater (G 532) : Agnès Mollon, Ensemble 415, Chiara Banchini (audio) – et plusieurs autres youtubes (audio et film)