Plus de détails

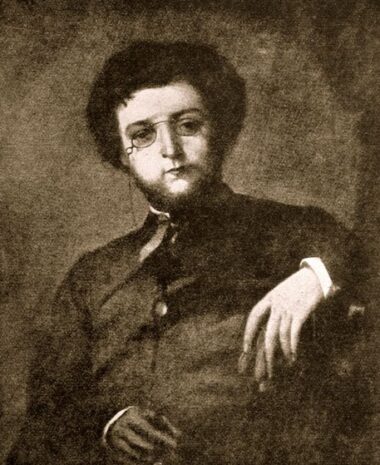

Depuis 1803, le Prix de Rome est décerné également aux jeunes compositeurs, à une époque où la musique italienne des siècles précédents jouit d'une grande popularité. En 1857, peu avant Noël, Georges Bizet (19 ans, Prix de Rome pour sa cantate Clovis et Clotilde) et deux de ses amis mettent le cap sur le sud, à la découverte de l'Antiquité et de la Renaissance italienne. Bizet est d'ailleurs le seul à avoir des notions d'italien. L'itinéraire des trois lauréats les conduit en Provence et à la Côte d'Azur, aux escales de Gênes, Livourne, Pisa, Lucca, Florence et Rome.

Arrivé à Gênes, Bizet est exaspéré par l'omniprésence des mendiants. Il manifeste sa déception, voire son mépris pour la population : « dans toutes les petites villes, les femmes sont bigotes et d'une vertu farouche, excepté pour leurs confesseurs. Du reste, les hommes sont aussi cagots que leurs femmes et dans ce diable de pays on ne pense qu'à mendier. » S'il va s'enthousiasmer ensuite pour le patrimoine de la Renaissance florentine, ce « paradis féérique », le pays lui semble, à prime abord, d'une « architecture horrible, d'église peintes comme des monuments de carton… » Même Rome lui réserve un arrière-goût déplaisant : « Il y a beaucoup à admirer, mais il y a bien des désenchantements. Le mauvais goût empoisonne l'Italie. C'est un pays complètement perdu pour l'art » (lettres à sa mère). A ce propos Bizet suit la route déjà balisée par Gounod (Prix de Rome de 1839): « je me trouvais dans une vraie ville de province, vulgaire, incolore, sale presque partout ; j'étais en pleine désillusion… » et par Berlioz en 1831 : « j'arrivais de Paris, du centre de la civilisation, et… Je me trouvais tout d'un coup sevré de musique, de théâtre, de littérature, d'agitations, enfin de tout ce qui composait ma vie… » Même Stendhal, le grand explorateur de l'Italie, a retenu dans son journal de 1817 que « des gens d'esprit me soutiennent que tel barbouilleur au-dessous des nôtres est excellent, uniquement parce qu'il est de Rome. » Et Bizet, arrivé à Rome, abonde dans le même sens: « il suffit de faire la gamme de do-majeur avec les deux mains pour être considéré comme un grand artiste. »

Arrivé à Gênes, Bizet est exaspéré par l'omniprésence des mendiants. Il manifeste sa déception, voire son mépris pour la population : « dans toutes les petites villes, les femmes sont bigotes et d'une vertu farouche, excepté pour leurs confesseurs. Du reste, les hommes sont aussi cagots que leurs femmes et dans ce diable de pays on ne pense qu'à mendier. » S'il va s'enthousiasmer ensuite pour le patrimoine de la Renaissance florentine, ce « paradis féérique », le pays lui semble, à prime abord, d'une « architecture horrible, d'église peintes comme des monuments de carton… » Même Rome lui réserve un arrière-goût déplaisant : « Il y a beaucoup à admirer, mais il y a bien des désenchantements. Le mauvais goût empoisonne l'Italie. C'est un pays complètement perdu pour l'art » (lettres à sa mère). A ce propos Bizet suit la route déjà balisée par Gounod (Prix de Rome de 1839): « je me trouvais dans une vraie ville de province, vulgaire, incolore, sale presque partout ; j'étais en pleine désillusion… » et par Berlioz en 1831 : « j'arrivais de Paris, du centre de la civilisation, et… Je me trouvais tout d'un coup sevré de musique, de théâtre, de littérature, d'agitations, enfin de tout ce qui composait ma vie… » Même Stendhal, le grand explorateur de l'Italie, a retenu dans son journal de 1817 que « des gens d'esprit me soutiennent que tel barbouilleur au-dessous des nôtres est excellent, uniquement parce qu'il est de Rome. » Et Bizet, arrivé à Rome, abonde dans le même sens: « il suffit de faire la gamme de do-majeur avec les deux mains pour être considéré comme un grand artiste. »

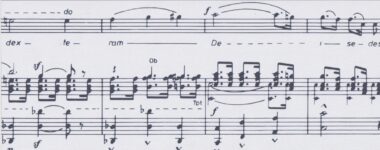

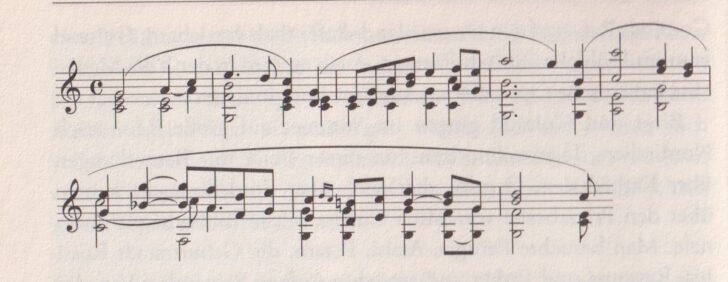

Installé en janvier 1858 à l'Institut français de la Villa Médicis, Bizet s'introduit rapidement dans la bonne société romaine, se fait un nom comme pianiste et compte parmi les habitués de l'ambassade russe. Mais sa facilité pour nouer des contacts ne l'empêche pas de se lancer dans le travail, voire dans un Te Deum, probablement celui de ses prédécesseurs Charpentier ou Berlioz à l'oreille, et dont l'ouverture ressemble davantage à une entrée triomphale à la Verdi qu'à une cérémonie religieuse. Les coups assénés par ces accords syncopés du la majeur fa-dièse mineur qui propulsent le fortissimo du chœur, suivis par les nombreuses croches pointées figurent une espèce de marche militaire :

Ce caractère pompeux trouve son équivalent dans la partie des solistes sur « Tu Rex gloriae… », aboutissant dans une escalade chromatique du ténor « héroïque » digne d'un Otello vers son fa majeur lumineux au-dessus des rythmes pointés (« Tu ad dexteram Dei sedes… ») :

Mais il n'y a pas que du pathétique. La prière « Miserere nostri, Domine » surgit des profondeurs, à peine audible, articulée par les basses du chœur et soutenue délicatement par le ré majeur des cordes, le tout s'évanouissant dans un pianissimo.

Ce Te Deum qui devrait remporter le Prix Rodrigues ne s'est jamais imposé. Après avoir moisi dans les archives pendant plus de 100 ans, la Singakademie de Berlin va le créer le 16 mai 1971.

Dans la lettre du 17 avril 1858 à sa mère, il confesse son mal à finir son Te Deum : « Je ne sais qu'en penser. Tantôt je le trouve bon, tantôt je le trouve détestable. Ce qu'il y a de certain, c'est que je ne suis pas taillé pour faire de la musique religieuse. » Mais en dehors de ces embarras, les deux années à Rome passent pour la période la plus heureuse de sa vie. Les trésors de l'antiquité et le paysage bucolique autour de Rome l'ont envoûté dès le début, ce paysage de la fameuse « Italien-Sehnsucht » auréolée par Goethe dans son Voyage en Italie. De plus, la curiosité littéraire de Bizet est insatiable : le pensionnaire s'approvisionne dans la bibliothèque de l'Institut largement fournie, dévorant les textes de l'Antiquité (d'où une ébauche d'opéra sur Ulysse et Circé), les Italiens comme Manzoni, Goldoni ou Foscolo, les Espagnols, et avant tout la littérature dramatique : Shakespeare presqu'en entier, Schiller et Goethe, Beaumarchais. Rien d'étonnant à ce qu'il se sente attiré par l'idée d'écrire des opéras dont quelques fragments seront laissés en plan. Quant à Stendhal : aurait-il lu les Voyages en Italie ou les Chroniques italiennes ? Ses lettres de Rome n'en parlent pas.

En 1859 ,Bizet part avec deux amis pour un voyage à travers le pays. Une première étape les conduit à Naples et à Pompéi dont il laisse un commentaire saugrenu : « ici, à Pompéi, on ne voit que des morts, et je serais bien aise de savoir ce que font les vivants. » Ce séjour à Pompéi pique pourtant sa curiosité, tandis qu'il est déçu par Naples où habite Mercadante, le compositeur qu'il devrait contacter avec une lettre de recommandation de son professeur Carafa de Paris en poche. La visite n'aura pas lieu, une attaque d'angine l'oblige à retourner à Rome.

Vers la fin de l'année, Bizet demande à l'Académie de Paris de pouvoir prolonger son séjour. A la recherche d'un sujet d'opéra, il va dénicher chez un antiquaire un livre qui l'intrigue : Don Procopio , un texte dont Bizet se propose de faire un vrai opéra italien : « sur des paroles italiennes il faut écrire une musique italienne. » En même temps, il s'attaque à un autre projet, intitulé Esmeralda, sur le roman de Victor Hugo. Tiraillé entre la musique sacrée et l'opéra, il s'attire des remontrances de la part d'Ambroise Thomas de Paris à propos de ses œuvres bouffonnes : un vrai compositeur qui veut montrer ses qualités est censé d'écrire d'abord des œuvres sacrées ! Bizet s'y accommode malgré lui, disant qu'il ne se sent pas en « état chrétien », que sa religion est « païenne » et que le texte d'Horace sur Carmen saeculare le tente davantage qu'une messe : « j'ai toujours lu avec un immense plaisir les auteurs de l'Antiquité, tandis que chez les chrétiens je n'ai trouvé que méthodologie, égoïsme, intolérance et absence totale de goût artistique. »

Son Carmen saeculare n'aboutira pas, et à la place d'une messe requise, il envoie à l'Académie les feuillets d'un opéra intitulé Vasco da Gama basé sur une source portugaise de la Renaissance, mais le jury de Paris le taxera inférieur aux œuvres de Thomas, de Verdi, de Halévy. Bizet estime de son côté que le Verdi actuel ne rejoint plus le niveau de ses œuvres de jeunesse comme Il Trovatore, La Traviata, Rigoletto. Il va jusqu'à prétendre que le goût des Italiens pour l'art a périclité, que personne ne connaît ici Rossini, Mozart, Weber, Cimarosa. Il dit dans une lettre à Gounod que depuis neuf mois, il n'a plus entendu une seule note de bonne musique et que dès lors il se sent incapable de juger ses propres compositions. Gounod reste pour Bizet le plus grand compositeur contemporain. Son Faust lui semble un chef-d'œuvre qui dépasse son genre. Quant à Wagner, il confie à sa mère que dans ses partitions « il n'y a absolument rien … ce sont des œuvres d'un homme qui, manquant d'inspiration mélodique et harmonique, s'est livré à l'excentricité… », jugement qu'il va réviser après avoir assisté au Tannhäuser en 1861 à Paris.

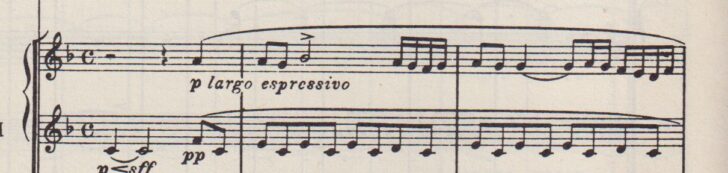

En juillet 1860, Bizet quitte Rome en compagnie de son ami et co-pensionnaire Giraud. Tandis que Giraud aime faire la grasse matinée, Bizet se lève de bonne heure, impatient de découvrir le monde inconnu. On passe par Perugia, Assisi, Pesaro (Rossini), Ravenne et Padoue pour arriver à Venise. Pendant tout ce voyage, il rumine le projet d'une symphonie « italienne » dont le titre définitif sera Roma , après avoir pensé à une suite aux quatre mouvements intitulée Rome-Venise-Florence-Naples. Après de nombreux remaniements, encore bien après son retour à Paris, la version définitive s'ouvre sur un hymne aux quatre cors qui associe moins le paysage du Latium qu'un décor alpin évoqué plus tard par Brahms, Strauss et Lauber :

L' hymne initial par les quatre cors

Selon le biographe Dean, ce premier mouvement intitulé Une chasse dans la forêt d'Ostie doit son essence au Freischütz de Weber, le compositeur que Bizet tient en grand estime, et à Gounod, d'aucuns y ont flairé du Wagner…

Quant au contexte d'une chasse déjà préfigurée par les cors, la seconde partie Allegro agitato nous emmène dans une cavalcade le long d'un thème annoncé préalablement par la trombone et développé ici dans les cordes accompagnés d'une galopade saccadée dans les vents.

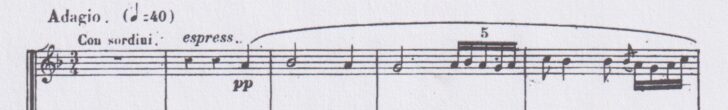

Le Scherzo (Allegretto vivace), une fugue à trois temps dont le thème s'étend sur 14 mesures, se rapproche par son allure pétillante de l'habitus de la Symphonie italienne de Mendelssohn, et le thème doucereux de l'Andante molto suggère les émotions vécues dans un paysage bucolique : la mélodie s'écoule à pas feutrés dans les cordes et plus loin dans les bois flanqués d'arabesques du premier violon – et son écho dans l'Adagietto de la première Suite Arlésienne (1872) saute aux yeux :

L'Adagietto de l'Arlésienne

L'Andante molto de Roma

Quant à rapprocher le mouvement final (Allegro vivacissimo) intitulé Carnaval de Rome du Carnaval Romain de Berlioz, cela peut s'avérer fantaisiste, à moins que ce soient les triolets galopants et les rythmes pointés qui rappelleraient l'Allegro vivace endiablé du 6/8 de Berlioz. Toujours est-il que dans cette tarentelle, Bizet fait preuve d'une vraie maîtrise : à voir l'agencement des thèmes dans les cordes, leur reprise dans les bois, les sonorités aériennes des triolets dans les aigus ou dans les arpèges de la harpe, la dynamique de la propulsion par les croches pointées suivies de guirlandes des doubles croches dans les cordes, et le déluge de gammes à l'unisson vers l'apogée du do majeur final.

Georges Bizet, débarqué à Venise, rejoint Paris à l'improviste, suite à une lettre qui lui annonce une aggravation de la santé fragile de sa mère.

Les « Carménophiles » fascinés par le feu andalou dans l'opéra à succès de Bizet de 1874 ne trouveront que peu de matière italienne dans les compositions réalisées en Italie entre 1858 et 1860. La suite symphonique de Roma restera dans l'ombre de sa Symphonie en ut de 1855, jusqu'à ce que Gustav Mahler la reprenne en 1901 à Vienne, et selon le redoutable critique Hanslick cette œuvre contiendrait sans doute des éléments ingénieux et ferait preuve d'une instrumentation charmante, mais que l'ensemble serait toutefois teinté d'une atmosphère d'opéra…

S O U R C E S

BIZET Georges, Lettres – impressions de Rome, éd. Calmann-Lévy, Paris, 1908

SCHWANDT Christoph, Georges Bizet – eine Biographie, Schott Music GmbH, Mainz, 2011

STRICKER Rémy, Georges Bizet, éd. Gallimard, Paris, 1999

DEAN Winton, Bizet, Dent and Sons, Londres, 1948/1965

Stendhal, Voyages en Italie, éd. Gallimard (Pléiade) Paris, 1973

E N R E G I S T R E M E N T S

Te Deum et Roma: plusieurs youtubes à choix (audio et film), en partie avec partition synchronisée