Plus de détails

Tourcoing. Théâtre municipal. 26-01-2025. Antonio Sartorio (1630-1680) : Orfeo, opéra en trois actes, sur un livret d’Aurelio Aureli. Mise en scène : Benjamin Lazar. Décors : Adeline Caron. Costumes : Alain Blanchot. Lumières : Philippe Gladieux. Avec: Lorrie Garcia (Orfeo) ; Michèle Bréant (Euridice) ; Eléonore Gagey (Aristeo) ; Anara Khassenova (Autonoe) ; Clément Debieuvre (Erinda) ; Alexandre Baldo (Esculapio) ; Matthieu Heim (Chirone) ; Abel Zamora (Ercole) ; Fernando Escalona (Achille) ; Guillaume Ribler (Orillo). Danseurs : Gabriel Avila Quintana (sanglier), Chloé Scalese (cerf), Théo Pendle (félin). Ensemble Artaserse, direction musicale : Philippe Jaroussky

Philippe Jaroussky, à la tête de son Ensemble Artaserse, ressuscite l'Orfeo d'Antonio Sartorio, avec un plateau d'excellents jeunes chanteurs.

C'est un peu comme un émouvant retour aux sources pour Philippe Jaroussky, qui fit ses débuts triomphants sur les planches du vénérable théâtre de Tourcoing, sous la direction du regretté Jean-Claude Malgoire, déjà dans un Orfeo, celui de Monteverdi.

C'est un peu comme un émouvant retour aux sources pour Philippe Jaroussky, qui fit ses débuts triomphants sur les planches du vénérable théâtre de Tourcoing, sous la direction du regretté Jean-Claude Malgoire, déjà dans un Orfeo, celui de Monteverdi.

Vingt ans plus tard, Philippe Jaroussky revient à l'invitation de l'Atelier lyrique de Tourcoing, mais cette fois en tant que chef d'orchestre, à la tête de son ensemble Artaserse, et pour un tout autre Orfeo, celui du méconnu Antonio Sartorio (1630-1690). Créée en juin 2023 à l'Opéra de Montpellier dans une mise en scène de Benjamin Lazar, cette coproduction entre la Fondation Royaumont et la compagnie nationale de l'Arcal revient avec un tout nouveau plateau de très jeunes chanteurs.

Une nouvelle génération d'artistes qui sied bien à cet Orfeo pas comme les autres, très différent de toutes les visions musicales qu'a pu engendrer le célèbre mythe. Et Dieu sait si la légende d'Orphée et Eurydice a pu inspirer les musiciens, des racines de la musique opératique avec Peri (1600), Caccini (1602) et le si humain Monteverdi (1607), jusqu'au minimalisme de Philip Glass (1991), en passant par le spectaculaire classique de Gluck (1762), le romantisme de Liszt (1854) ou encore le satirique Offenbach (1858).

L'Orfeo du vénitien Sartorio, composé en 1672, s'inscrit dans une toute autre démarche. En cette seconde moitié du XVIIe siècle, le compositeur s'affranchit peu à peu des traditionnels et longs récitatifs déclamés pour faire s'enchaîner arias et ariosos, précurseurs de ce qu'on allait appeler le bel canto. On chante donc beaucoup dans cet Orfeo, près de 50 airs et duos, partagés par une dizaine de personnages virevoltant tout au long des presque trois heures que dure l'œuvre.

Antonio Sartorio et son librettiste Aurelio Aureli ont réalisé un « drame héroïque » typique de la tradition vénitienne de la fin du XVIIe siècle, où les intrigues, principalement amoureuses, les coups du sort, les jalousies, attirances et trahisons des uns et des autres, ont finalement plus d'importance que la symbolique du mythe en lui-même. Le drame d'Orphée et d'Eurydice, la mort de cette dernière et la tentative désespérée d'Orphée de retrouver son amour par-delà la mort, n'intervient que dans le dernier tiers de l'œuvre. Avec notamment un air sublime, Se desti pietà, moment d'émotion pure où Eurydice apparaît comme un fantôme s'adressant à Orphée endormi, la musique semblant suspendre le temps.

Mais tout au long de l'œuvre, Sartorio préfère orchestrer le jeu de poupées russes des sentiments, Orphée amoureux et jaloux d'Eurydice, elle-même courtisée par Aristeo, qui est aimé d'Autonoe, qui est séduite par Achille, etc. Le tout sous le regard et les commentaires sarcastiques de l'entremetteuse Erinda.

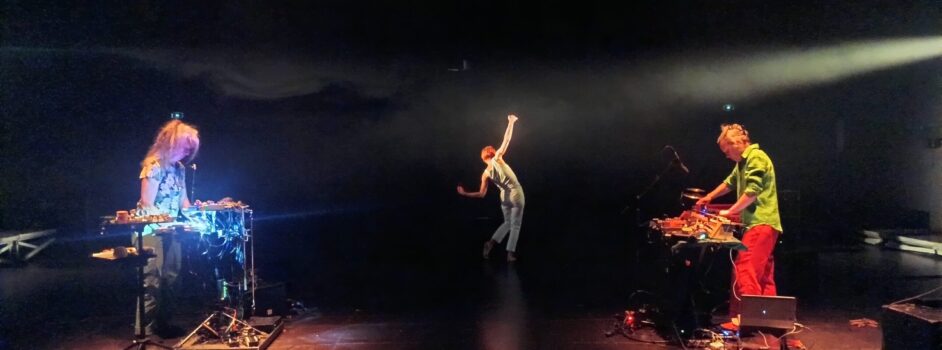

Pour incarner cette multitude de personnages et d'intrigues, c'est une véritable troupe de comédiens et chanteurs qui se met en branle. Et les intrigues se croisent et se décroisent sur un plateau tournant entouré de jeux de miroirs, entre piste de cirque et scène de cabaret.

Benjamin Lazar a choisi une mise en scène plutôt sobre, pour ne pas dire sombre, quelques instants comiques (les accoutrements punks du centaure Chiron et d'Ercole, le travesti d'Erinda) amenant un peu de sourires dans une œuvre où se succèdent quasiment sans transition scènes pathétiques ou légères.

La troupe dirigée par Philippe Jaroussky, entièrement renouvelée par rapport à la création montpelliéraine, est au diapason de cet opéra à la noire énergie. Lorrie Garcia campe un Orphée sombre et jaloux, mais manquant un peu de virilité. Michèle Bréant est une Eurydice à la grâce toute juvénile, particulièrement convaincante dans l'émouvant Se desti pietà. Éléonore Gagey, mezzo au timbre très mâle, est un Aristeo volontaire. Anara Khassenova séduit en touchante Autonoe. Clément Debieuvre recueille de chaleureux applaudissements avec son personnage haut en couleurs d'Erinda. Le reste de la distribution étant complétée par les solides Alexandre Baldo (Esculape), Matthieu Heim (Chirone), Abel Zamora (Ercole), Fernando Escalona (Achille) et Guillaume Ribler (Orillo). C'est bien d'une jeune troupe qu'il s'agit ici, unie et énergique, au service d'une musique chatoyante.

Délaissant cette fois-ci le devant de la scène pour la profondeur de la fosse d'orchestre, Philippe Jaroussky mène avec conviction les musiciens d'Artaserse, ensemble qu'il a fondé et dirige depuis plus de vingt ans. On sent ici une vraie complicité et une sincère recherche d'authenticité. Bien sûr, les timbres parfois hésitants des cornets et flûtes à bec peuvent heurter nos oreilles contemporaines. Mais la douceur de la harpe, du lirone, de la guitare baroque, du théorbe, des violes de gambe, des violons, se marient à merveille aux voix dans cet opéra particulièrement inventif, qui méritait d'être sorti de l'ombre.

Crédits photographiques : © Simon Gosselin et © Simon Fowler

Plus de détails

Tourcoing. Théâtre municipal. 26-01-2025. Antonio Sartorio (1630-1680) : Orfeo, opéra en trois actes, sur un livret d’Aurelio Aureli. Mise en scène : Benjamin Lazar. Décors : Adeline Caron. Costumes : Alain Blanchot. Lumières : Philippe Gladieux. Avec: Lorrie Garcia (Orfeo) ; Michèle Bréant (Euridice) ; Eléonore Gagey (Aristeo) ; Anara Khassenova (Autonoe) ; Clément Debieuvre (Erinda) ; Alexandre Baldo (Esculapio) ; Matthieu Heim (Chirone) ; Abel Zamora (Ercole) ; Fernando Escalona (Achille) ; Guillaume Ribler (Orillo). Danseurs : Gabriel Avila Quintana (sanglier), Chloé Scalese (cerf), Théo Pendle (félin). Ensemble Artaserse, direction musicale : Philippe Jaroussky