Plus de détails

Genève. Grand Théâtre. 22-I-2025. Richard Strauss (1864-1949) : Salomé, drame musical en un acte, livret d’Hedwig Lachmann d’après le drame éponyme d’Oscar Wilde. Mise en scène : Kornél Mundruczó. Chorégraphie : Csaba Molnár. Décors et costumes : Monika Korpa. Lumières : Felice Ross. Dramaturgie : Kata Wéber. Avec : Olesya Golovneva, Salomé ; John Daszak, Hérode Antipas ; Tanja Ariane Baumgartner, Hérodias ; Gábor Bretz, Jochanaan ; Matthew Newlin, Narraboth ; Ena Pongrac, le page d’Herodiade ; Nicolai Elsberg, Rémi Garin, les nazaréens ; Michael J. Scott, 1er juif ; Alexander Kravets, 2e juif ; Vincent Ordonneau, 3e juif ; Emanuel Tomljenović, 4e juif ; Mark Kurmanbayev, 5e juif ; Mark Kurmanbayev, Nicolai Elsberg, les soldats ; Peter Baekeun Cho, un Cappadocien. Orchestre de la Suisses Romande, direction musicale : Jukka-Pekka Saraste

Avec un choix scénique s'éloignant du propos original de cet opéra, la production genevoise de Salomé de Richard Strauss sombre dans les travers des mises en scène d'opéra actuelles qui cherchent à plaquer le regard personnel du metteur en scène sur une œuvre qui raconte autre chose.

Après Parsifal de Wagner changé en clown, après Saint-François d'Assise de Messiaen se promenant dans un hammam, voici le prophète Jochanaan, le saint Jean Baptiste de l'opéra Salomé de Richard Strauss, caricaturé sous les traits d'un chauffeur de poids-lourd égaré dans l'univers doré du dernier étage de la Trump Tower. Décidément, au Grand Théâtre de Genève, on n'accepte guère les mythes sacrés. Et quitte à dénaturer l'esprit d'un opéra, on force la conception qu'on peut avoir d'une œuvre dans le discours scénique au lieu de raconter ce que le livret et la musique nous offrent à voir et à entendre.

Dès le lever de rideau, le spectateur est transporté dans un gigantesque et luxueux appartement-terrasse où de jeunes femmes court-vêtues servent boissons et autres amuse-gueules à quelques hommes d'affaires. Salomé, des écouteurs sur les oreilles, déambule nonchalamment au milieu de cette petite société. Elle est totalement indifférente au chant de Narraboth, un jeune Syrien éperdument épris de la princesse. C'est du moins ce que l'argument de l'opéra donne à comprendre. Sauf qu'ici, alors qu'on a à peine entendu deux mesures de musique, que l'agitation autour de ces deux personnages est telle qu'on peine à distinguer de quelle bouche sort ce «Wie schön ist die Prinzessin Salomé heute nacht!», une superbe intervention du ténor Matthew Newlin avec une voix qui n'est pas sans rappeler celle de Gösta Windbergh qui avait enchanté le Grand Théâtre de Genève dans ce même rôle en février 1983 dans la mise en scène de Maurice Béjard.

Les conversations superficielles se croisent dans un embrouillamini de discours. Personne ne s'écoute quand, soudain résonne la voix du prophète. Du fond du décor, confiné derrière une lourde porte fermant un réduit aussi vaste qu'une cabine d'ascenseur, on perçoit péniblement la voix assourdie de Gábor Bretz (Jochanaan) lançant ses premières invectives. On comprend mal ce confinement vocal étouffé. Mais qu'importe le chant puisque seule compte la mise en scène. Tout cela est bien malheureux car lorsqu'enfin il est extirpé de sa prison vocale, on découvre un chanteur à la voix claire, chargée d'harmoniques, puissante sur tout le registre, à la diction parfaite et à l'investissement total, quand bien même on l'aurait préféré plus statique, digne et christique. Prophète il est, mais la mise en scène a malheureusement décidé que le statut de débardeur mal vêtu, suffit aux besoins de ce qu'on tente de raconter, en dépit de l'esprit du personnage. À noter cependant que, lorsque Gábor Bretz chante, l'orchestre semble plus présent. Il joue mieux, comme si la voix de la basse galvanisait l'orchestre. Il confirme ici la bonne impression qu'il avait laissée lors des représentations de Salomé à Aix-en -Provence en juillet 2022.

Comme si l'argument d'Oscar Wilde et de Richard Strauss ne suffisait pas à raconter le drame de Salomé, la production rajoute au passage le viol de la jeune femme par son beau-père Hérode (incarné furieusement et avec un ténor hurlant jusqu'à l'exaspération par John Daszak) qu'on a habillé d'une longue cravate rouge laissant à penser qu'on a voulu imprégner ce personnage de l'image de Donald Trump. Le salaire de l'infamie d'Hérode, que le livret «straussien» limite pourtant à la danse des sept voiles, sera la tête de Jochanaan.

Comme si l'argument d'Oscar Wilde et de Richard Strauss ne suffisait pas à raconter le drame de Salomé, la production rajoute au passage le viol de la jeune femme par son beau-père Hérode (incarné furieusement et avec un ténor hurlant jusqu'à l'exaspération par John Daszak) qu'on a habillé d'une longue cravate rouge laissant à penser qu'on a voulu imprégner ce personnage de l'image de Donald Trump. Le salaire de l'infamie d'Hérode, que le livret «straussien» limite pourtant à la danse des sept voiles, sera la tête de Jochanaan.

On reste sur sa faim avec la prestation de la mezzo-soprano Tanja Ariane Baumgartner (Hérodias, femme d'Herode) laissée un peu pour compte scéniquement. Insupportables sont les cinq Juifs qui, laissés sans direction d'acteurs, sautent et pestent comme des pantins sans que leurs facéties ne fassent sourire.

Enfin, les deux grands moments de cet opéra se vivent avec la fameuse danse des sept voiles et la macabre scène finale de Salomé jouant et embrassant la tête décapitée de Jochanann. Pour la première, la production genevoise offre un simulacre de ballet plus proche d'une gesticulation désordonnée que d'une danse lascive et provocatrice en adéquation avec la musique lancinante et magnifique de Richard Strauss. Jusqu'alors, la soprano Olesya Golovneva (Salomé) a fait preuve d'une belle vaillance vocale sans pour autant habiter son personnage avec la conviction qu'on pourrait espérer d'un caractère aussi impressionnant que celui de Salomé. Quelques gestes échevelés, quelques tremblements des mains, quelques regards absents laissent supposer une Salomé atteinte de démence précoce. L'occasion de relever que la psyché des personnages n'a pas été approfondie laissant ainsi quelques protagonistes à peine ébauchés.

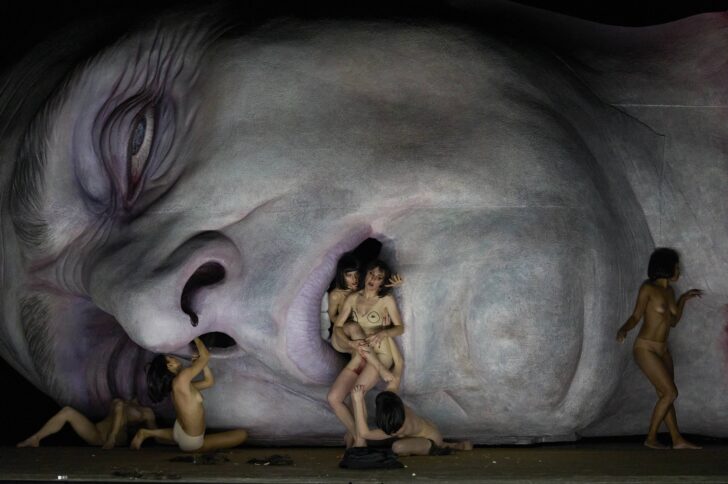

Soudain, le décor se fracture en deux laissant place à une scène vide et noire qui voit Jochanaan (brusquement chauve !) s'enfoncer vers le fond de scène marchant vers son destin de mort. Seule sur le devant de la scène, Salomé entonne son air final, véritable performance vocale de près d'une quinzaine de minutes où la musique de Strauss s'enflamme dans un crescendo infernal. D'un brouillard naissant et épais apparait peu à peu une immense représentation de la tête de Jochanaan de la bouche de laquelle, des narines du nez ou des oreilles s'extirpent tels des vers, sept jeunes femmes nues qui rejoignent Salomé, dans un ballet sans fin. Passé l'effet de surprise, pour saisissante qu'elle puisse être, l'image lasse vite, forçant le spectateur à focaliser son attention sur la soliste pour admirer une voix qui jusqu'ici était dans une expressivité contrôlée. La jeune soprano chante certes avec vaillance sans toutefois convaincre totalement dans l'expressivité de son personnage. Sans doute, après cette prise de rôle, elle aura la possibilité de parfaire son chant dans un rôle l'un des plus harassants du répertoire.

Du côté de la fosse, force est de constater que le chef Jukka-Pekka Saraste n'est pas toujours à la hauteur des exigences enflammées de cette partition. Sous sa baguette, l'Orchestre de la Suisse Romande apparait timide à maintes reprises.

Crédit photographique : © Magali Dougados / GTG

Plus de détails

Genève. Grand Théâtre. 22-I-2025. Richard Strauss (1864-1949) : Salomé, drame musical en un acte, livret d’Hedwig Lachmann d’après le drame éponyme d’Oscar Wilde. Mise en scène : Kornél Mundruczó. Chorégraphie : Csaba Molnár. Décors et costumes : Monika Korpa. Lumières : Felice Ross. Dramaturgie : Kata Wéber. Avec : Olesya Golovneva, Salomé ; John Daszak, Hérode Antipas ; Tanja Ariane Baumgartner, Hérodias ; Gábor Bretz, Jochanaan ; Matthew Newlin, Narraboth ; Ena Pongrac, le page d’Herodiade ; Nicolai Elsberg, Rémi Garin, les nazaréens ; Michael J. Scott, 1er juif ; Alexander Kravets, 2e juif ; Vincent Ordonneau, 3e juif ; Emanuel Tomljenović, 4e juif ; Mark Kurmanbayev, 5e juif ; Mark Kurmanbayev, Nicolai Elsberg, les soldats ; Peter Baekeun Cho, un Cappadocien. Orchestre de la Suisses Romande, direction musicale : Jukka-Pekka Saraste

après avoir vu la Salomé du GTG le 25.01.25, je me suis souvenue de Anja Silja dans ce rôle à Genève en 1966 ou 67, magnifique

Pas dutout d’accord avec vous, j’ai personnellement écouté et regardé une tragédie d’une grande intensité, en prise avec ce que nous avons sous les yeux dans le monde d’aujourd’hui: abus de pouvoir, érotisme débridé, veulerie et puissance d’argent. La prophétie exigeante du Baptiste est bien là dans toute sa dimension sous les traits de ce personnage de « débardeur », excellemment chantée par cette voix de basse. Mort et vie, érotisme exacerbé, dérive du vide existentiel…tout cela m’a touché et revitalisé en profondeur. interprétation lyrique et théâtrale exceptionnelle de Olesya Golovneva. Le mise en scène et les décors, surtout la tête géante, m’ont tout à fait convaincu. Désolé, je n’ai pas regardé ce spectacle comme vous.