Plus de détails

Nous sommes en février 2024. Je suis à mon établi, en train de vernir mon dernier alto. Mon téléphone sonne, je regarde furtivement le nom qui s’affiche. Il s’agit de Philippe, un ami violoniste.

Je ne peux interrompre mon activité, je laisse mon téléphone prendre le message, sachant que mon interlocuteur comprendra mon indisponibilité passagère. Las ! Mon téléphone sonne à nouveau immédiatement, c’est toujours lui, visiblement il ne peut attendre. Je décroche alors, tout en fermant mes pots de vernis et en mettant mes pinceaux à tremper dans l’alcool. « Laurent, c’est catastrophique, il m’arrive un grand malheur ! » balbutie Philippe avec une voix pleine de sanglots. Je lui demande de quoi il s’agit. « Mon violon, mon violon !.. Il est mort ! » hurle-t-il.

Je ne peux interrompre mon activité, je laisse mon téléphone prendre le message, sachant que mon interlocuteur comprendra mon indisponibilité passagère. Las ! Mon téléphone sonne à nouveau immédiatement, c’est toujours lui, visiblement il ne peut attendre. Je décroche alors, tout en fermant mes pots de vernis et en mettant mes pinceaux à tremper dans l’alcool. « Laurent, c’est catastrophique, il m’arrive un grand malheur ! » balbutie Philippe avec une voix pleine de sanglots. Je lui demande de quoi il s’agit. « Mon violon, mon violon !.. Il est mort ! » hurle-t-il.

Je connais bien le violon de Philippe. C’est un magnifique « Guersan », un des plus beau qu’il m’ait été donné d’admirer. Comme tous les musiciens, Philippe est évidemment très attaché à son instrument. Mais, pour lui, celui-ci présente en plus une dimension sentimentale particulière : c’était celui de son grand-père, lui-même violoniste, qui le lui a offert – on peut dire transmis – au moment où il terminait sa carrière et où celle de son petit-fils commençait. Autant dire qu’il y tient, l’expression n’est pas trop forte, comme à la prunelle de ses yeux.

« J’étais à la campagne, en train de répéter un concerto que je dois jouer à Londres dans quelques mois, il faisait froid dans la pièce, j’avais fait un bon feu. J’ai été appelé dans la pièce voisine, j’ai posé le violon sur un coussin posé sur une chaise en face de la cheminée, je ne sais pas ce qui s’est passé, peut-être une pomme de pin incandescente a-t-elle sauté de l’âtre, a-t-elle enflammé le coussin, mis le feu au violon, je ne sais…Mon violon est mort ! »

J’essaie de calmer mon ami, de le rassurer autant que possible. « Peux-tu m’envoyer quelques photos, peut-être que la situation n’est pas aussi désespérée qu’il n’y paraît ? » Voici les photos en question :

Je suis pris d’un frisson d’effroi quand je découvre ce désastre. Mais je sais d’expérience que, souvent, malgré l’impression catastrophique que peuvent donner ces dégâts, il peut exister des solutions. Je propose donc à Philippe de prendre l’instrument en charge et de le restaurer. C’est l’histoire de cette restauration que je vais vous raconter.

Je suis pris d’un frisson d’effroi quand je découvre ce désastre. Mais je sais d’expérience que, souvent, malgré l’impression catastrophique que peuvent donner ces dégâts, il peut exister des solutions. Je propose donc à Philippe de prendre l’instrument en charge et de le restaurer. C’est l’histoire de cette restauration que je vais vous raconter.

Parlons d’abord de ce violon. Je le connais bien, c’est moi qui suis chargé de son entretien depuis maintenant une dizaine d’années. Il est l’œuvre du luthier parisien Louis Guersan et a été construit dans les années 1750.

Son style est tout à fait caractéristique de ce que les luthiers nomment l’école « Vieux-Paris ». Il existe en fait deux écoles Vieux-Paris : la première court des années 1700 à 1750, elle a pour principaux représentants Claude Pierray, Jean Ouvrard et Jacques Bocquay. Puis, des années 1750 à 1800, Jean-Baptiste Salomon, Andrea Castagneri et – nous y voilà – Louis Guersan, qu’on suppose né en 1701 et mort en 1770. A l’époque de la création de ce violon, son atelier se situait rue des fossés Saint-Germain, à côté de la Comédie française et s’appelait « Au Luth Royal ». Guersan lui-même portait le titre de « Luthier de Monseigneur le Dauphin », il était le doyen de la corporation des luthiers parisiens.

Me voilà donc en face de ce violon. Je l’examine, estime l’ampleur des dommages : dans quelle mesure sont-ils réparables ? Quelles techniques adopter pour rendre à l’instrument à la fois sa dimension musicale, mais également patrimoniale, stylistique, esthétique. Sans parler de la solidité de la réparation elle-même. Avant de décrire techniquement, étape par étape, la restauration de ce violon, je dois vous faire part de ma réflexion concernant certains principes de restauration.

Au cours de ma carrière, j’ai eu entre mes mains nombre d’exemplaires de différentes écoles de lutherie (ce terme d’école devant se comprendre comme « style »). Dès le départ, j’ai bénéficié d’un apprentissage de haut niveau tant pour la technique que pour l’expertise, particulièrement auprès de mon maître Pierre Causse. La réparation et la restauration se sont révélés être deux activités passionnantes pour moi. Mais, ce faisant, j’ai remarqué un fait important : les termes de « réparation » et de « restauration » prennent, en matière de lutherie, des sens particuliers. Pour aller droit au but, il est considéré dans le métier qu’une restauration est, en fait, une réparation particulièrement délicate et effectuée sur un instrument d’une certaine valeur. C’est pour cette raison qu’aux yeux de tous mes confrères luthiers, le travail que je vais vous présenter relève bien de la restauration. Mais, si le terme de réparation est sans équivoque et signifie « remettre en état de fonctionnement un instrument ayant subi des dommages », celui de restauration est en revanche ambigu. En toute rigueur, il suppose de « restituer à un instrument son état d’origine, c’est-à-dire celui de l’époque de sa création ». Or, concernant ce violon de Guersan, je me trouve en face d’un problème particulier : cet instrument, datant du XVIIIème siècle, a subi en 250 ans de nombreuses transformations. Comme la plupart des violons fabriqués à cette époque dite « baroque », il a été « réaménagé » au XIXème siècle pour correspondre à la technique de jeu dite « moderne ». De façon concrète, le manche a été rallongé au moyen d’une enture, la barre renforcée, le renversement augmenté, les cordes exerçant alors une pression bien plus forte sur la table. Si un tel instrument se retrouvait de nos jours dans son état d’origine sur mon établi, il est évident que je ferais tout pour le conserver tel quel, sans lui apporter de transformations irréversibles et le destinerais à un musicien qui le joue à la façon ancienne. Mais, en l’occurrence, cet instrument est actuellement joué, à la satisfaction de l’artiste, de façon « moderne ». Il n’est donc pas concevable que je lui fasse subir une « restauration » au sens strict, c’est-à-dire une nouvelle transformation pour le remettre dans son état d’origine supposé. D’une part, ce n’est pas ce qui m’est demandé et, d’autre part, celle-ci serait tout autant discutable du point de vue éthique que la première.

Je me trouve également en face d’un autre problème déontologique : avant d’être ravagé par les flammes, le violon n’était pas en parfait état de conservation. Il était certes parfaitement jouable – preuve en est que Philippe l’avait adopté en tant que professionnel -, mais on peut remarquer, sur la table, les traces d’anciennes fractures.

Je me trouve également en face d’un autre problème déontologique : avant d’être ravagé par les flammes, le violon n’était pas en parfait état de conservation. Il était certes parfaitement jouable – preuve en est que Philippe l’avait adopté en tant que professionnel -, mais on peut remarquer, sur la table, les traces d’anciennes fractures.

Celles-ci sont certes consolidées à l’intérieur par des taquets, garantissant ainsi la solidité des réparations. Mais, si cet instrument m’avait été confié pour le remettre au mieux de sa valeur vénale et de sa beauté, j’aurais décollé ces anciennes fractures, les aurais nettoyées et recollées parfaitement afin de redonner à l’instrument son aspect initial. Tel n’est pas le désir de Philippe. En effet, il semble important pour lui de conserver l’instrument ainsi, tel que son grand-père le lui a confié. Ces stigmates sont pour lui constitutifs de l’identité de l’instrument, de son vécu, de son histoire et il serait certainement sacrilège, à ses yeux, de vouloir en faire disparaître les traces. Aussi, dès le moment où il m’en a confié la restauration, il a été entendu entre nous que, si j’arrivais à sauver son violon des dégâts du feu, je ne devais en aucun cas toucher à ces anciennes cassures. J’ai évidemment respecté sa demande. Mais cela m’a posé un cas de conscience.

Il faut noter également que ce violon porte une étiquette apocryphe de « Pietro Guarneri ». Ce dernier était un luthier exerçant à Venise, à l’époque de Guersan. N’importe quel luthier un tant soit peu connaisseur reconnaît tout de suite la supercherie, le style de Guersan n’ayant aucun rapport avec celui de Guarneri. Néanmoins, il est plus que probable que cette étiquette ait été collée en substitution de l’originale au XIXème siècle, en même temps qu’on effectuait sur ce violon les transformations décrites plus haut. C’était une pratique très courante à l’époque, les lois (ou leur application) sur l’authenticité des objets d’art étant moins rigoureuses qu’aujourd’hui. Aussi, le dilemme posé plus haut se répète-t-il : doit-on ôter cette étiquette et laisser l’emplacement vide, ou apposer une copie de celle de Guersan, ou laisser celle de Guarneri ? Là aussi, Philippe a décidé de garder l’instrument dans l’état pour lui original, à savoir avec l’étiquette « fausse ». C’est un choix qui se respecte.

Il est un paramètre qui me semble particulièrement important en matière de restauration : la marge de créativité de l’artisan. Par définition, celle-ci est très limitée. Restaurer un instrument, ce n’est pas s’exprimer artistiquement. C’est respecter et retrouver l’esprit initial du luthier, se fondre dans son style. Les valeurs cardinales sont donc plutôt le respect et l’humilité, couplées à des connaissances poussées théoriques comme pratiques. Pour autant, tous les restaurateurs – je parle des artisans compétents et expérimentés – ne travaillent pas tous de la même façon. J’ai constaté, dans ma vie de luthier, qu’il existe aussi des « styles » de restauration, qui tiennent aux choix et aux coups de main des luthiers, qui peuvent tous être légitimes et aboutir à des résultats cohérents et remarquables. Jusqu’à quel stade l’esprit et la main du restaurateur peuvent-ils être présents ? Ai-je moi-même un style en tant que restaurateur et, si oui, lequel ? C’est là une chose qui m’interroge et me passionne, pour laquelle je n’ai pas d’avis tranché, et c’est très bien ainsi.

Si j’ai pris le temps d’exposer ces considérations qui relèvent, au sens philosophique, de la morale, c’est parce qu’elles sont à mes yeux primordiales dans l’appréhension de l’activité de restaurateur. De plus, même si elles paraissent abstraites, elles constituent une part importante du temps de travail nécessaire pour mener à bien une telle entreprise.

Avant de vous emmener avec moi dans l’histoire de cette restauration, j’aimerais vous présenter mon atelier. Mon espace de travail est très agréable. Il s’agit d’une pièce au deuxième étage, je m’y suis installé de façon confortable et pratique. J’ai transformé en établi un bureau d’administration, avec un plateau en chêne massif, sur lequel se trouve mon réchaud à colle et quatre tiroirs de chaque côté, dans lesquels je classe ma comptabilité (car il y en a quand même un peu), mes factures, les catalogues des fournisseurs, mes plans et recherches.

Sur les murs de devant et de gauche, j’ai fixé un râtelier avec mes outils de coupe : gouges, ciseaux, canifs, lousses, ratissoirs, rabots américains, noisettes, taille-chevilles. Au-dessous, les outils de mesure : réglets, rapporteur, équerre, compas, palmer, pied à coulisse. A droite, les limes et râpes et les outils de serrage : vis à tabler, happes, serre-joints, serre-fractures. Au-dessus, mon pot à pinceaux, mes pointes à âmes et des photos de Marielle et de nos garçons. J’ai posé des étagères en hauteur pour les produits et les fluides : alcools, huiles, solvants, gomme-laque, colles, pigments, teintes, colorants, ponce, laine d’acier, papier de verre.

Contre le mur de droite, j’ai disposé un meuble long, sur lequel j’ai fixé mon outillage électrique : scie à ruban, lapidaire, meule, défonceuse sur colonne. Dans un tiroir, mon stock d’accessoires : cordes, chevalets, cordiers, mentonnières, touches, chevilles, âmes, boutons. Dans un autre, mes tables et fonds d’alto dégrossis. Sur l’étagère du dessus, mon stock de bois : tables, fonds, éclisses, têtes, barres, tasseaux et coins.

D’un mur à l’autre, j’ai tiré un câble sur lequel je suspends mes instruments en cours de fabrication. Dans une alcôve du mur, j’ai une chaîne et des enceintes car j’aime parfois écouter de la musique en travaillant et, dans une autre, ma bibliothèque relative à la lutherie : manuels, traités, livres d’art, ouvrages de références sur l’organologie, ouvrages scientifiques. Je possède également une discothèque fournie, particulièrement sur le répertoire de l’alto.

Enfin, dans un coin, mon alto, celui que je me suis fabriqué et sur lequel je joue régulièrement. A ses côtés, un pupitre, des méthodes et des partitions, je travaille en ce moment la « Vocalise » de Rachmaninov, que mon fils Guéna travaille de son côté au piano : nous devons nous produire ensemble prochainement au conservatoire pour une audition.

Pour terminer la description de mon atelier, vous devez vous représenter des affiches de films russes encadrées au mur et sentir les émanations de vernis et de bois. Au sol, deux tapis géorgiens recouverts de quelques copeaux.

Je vais maintenant aborder de façon technique les étapes de la restauration de ce violon.

Tout d’abord, je décolle la table (le dessus) et le fond (le dessous) des éclisses (les côtés). La colle utilisée en lutherie est traditionnellement faîte à partir d’os, de peau et de nerfs de bœufs. Elle est soluble à l’alcool. Aussi, pour pouvoir séparer les différentes pièces sans les endommager, j’insère une fine lame de couteau à la jointure de la table et des éclisses et je fais couler une goutte d’alcool à 90° (un alcool plus fort dissoudrait le vernis) et j’attends patiemment que la colle cède, en faisant un petit bruit sec.

Si j’avais un conseil à donner à un restaurateur novice, ce serait celui-ci : ne jamais effectuer cette opération devant le musicien, même à sa demande insistante. Le bruit du décollage ressemble à un craquement d’os, on dirait qu’on est en train d’opérer à cœur ouvert, c’est une situation qui peut s’avérer très traumatisante pour l’observateur. Je fais de même pour décoller le fond (en terme de lutherie, on dit « défonter », ce n’est pas une faute de français, c’est le jargon du métier), opération encore plus délicate que le détablage.

Si j’avais un conseil à donner à un restaurateur novice, ce serait celui-ci : ne jamais effectuer cette opération devant le musicien, même à sa demande insistante. Le bruit du décollage ressemble à un craquement d’os, on dirait qu’on est en train d’opérer à cœur ouvert, c’est une situation qui peut s’avérer très traumatisante pour l’observateur. Je fais de même pour décoller le fond (en terme de lutherie, on dit « défonter », ce n’est pas une faute de français, c’est le jargon du métier), opération encore plus délicate que le détablage.

J’ai donc maintenant, en pièces détachées, la table, le fond, les éclisses et le manche. Je vais attaquer la restauration de la table.

La première opération consiste à circonscrire la partie brûlée et à la découper proprement, d’abord avec la scie en U, puis avec un canif.

Je dois ensuite remplacer le morceau manquant, en retrouvant la même densité d’épicéa. Pour cela, je dois disposer d’un stock de bois ancien assez conséquent. J’examine les différentes tables que j’ai achetées et conservées tout au long de ces trente dernières années. Certaines datent de mes études à Mirecourt. Pour d’autres, mon maître Pierre me les a cédées, elles datent de son propre apprentissage à Mittenwald, il y a cinquante ans. Je les incline sous divers angles sous ma lampe d’établi, puis à la fenêtre afin d’avoir une lumière naturelle pour juger de leur miroitement et de la façon dont elles vont ressortir sous le vernis. L’une d’elles présente exactement les caractéristiques recherchées pour cette réparation : même grain, même couleur, même largeur de pores. Parfois, quand j’ai besoin d’un petit bout, je peux l’extraire sur le côté sans sacrifier la table en entier. Mais, en l’espèce, comme le morceau dont j’ai besoin se situe au milieu de la table, je suis obligé, la mort dans l’âme, de renoncer à fabriquer un instrument dans ce bout de bois pourtant magnifique, pratiquement un trésor. Il me faut donc bien peser le pour et le contre avant de prendre une décision et la responsabilité qui en découle.

Je prépare ensuite une contrepartie moulée en « Stens ». Il s’agit d’une pâte utilisée pour prendre des empreintes dentaires. Elle est malléable quand on la fait chauffer au bain-marie et durcit en séchant. On peut ensuite la retravailler. Avant de la modeler sur la table, je prends soin de protéger cette dernière avec un carré de cellophane, afin que la pâte n’attache pas au vernis.

Je découpe l’intérieur de la table en biseau, afin de pouvoir ajuster ma pièce, non pas en jointure en bout, mais en enture. Celle-ci offre une plus grande surface de collage et permet un ajustage beaucoup plus précis. Je découpe ensuite le bout d’épicéa que j’ai sélectionné, l’ajuste parfaitement sur la table originale, d’abord au canif, puis à la lime. Je dépose alors ma colle chaude sur les deux parties, positionne ma pièce parfaitement de fil par rapport à la table, dispose ma contrepartie de Stens renforcée d’un morceau de bois et serre à l’aide d’un serre-joint. Je laisse sécher deux heures.

Je découpe l’intérieur de la table en biseau, afin de pouvoir ajuster ma pièce, non pas en jointure en bout, mais en enture. Celle-ci offre une plus grande surface de collage et permet un ajustage beaucoup plus précis. Je découpe ensuite le bout d’épicéa que j’ai sélectionné, l’ajuste parfaitement sur la table originale, d’abord au canif, puis à la lime. Je dépose alors ma colle chaude sur les deux parties, positionne ma pièce parfaitement de fil par rapport à la table, dispose ma contrepartie de Stens renforcée d’un morceau de bois et serre à l’aide d’un serre-joint. Je laisse sécher deux heures.

Pour la brûlure côté aigu, le bois ayant été moins calciné en profondeur, je décide, pour conserver au maximum de l’œuvre originale, de faire mon biseau par-dessus. Je procède ensuite comme pour l’autre coté.

Pour la brûlure côté aigu, le bois ayant été moins calciné en profondeur, je décide, pour conserver au maximum de l’œuvre originale, de faire mon biseau par-dessus. Je procède ensuite comme pour l’autre coté.

Je dois maintenant rogner les pièces et les sculpter à la forme de la voûte originale, en les raccordant parfaitement tout en évitant au maximum de mordre sur le bois et le vernis d’origine.

Je dois maintenant rogner les pièces et les sculpter à la forme de la voûte originale, en les raccordant parfaitement tout en évitant au maximum de mordre sur le bois et le vernis d’origine.

Nous voilà à présent devant une opération particulièrement délicate : la pose des filets.

Traditionnellement, le contour du violon est surligné par une marqueterie constituée de trois filets d’ébène-érable-ébène. Celle-ci est incrustée dans une mortaise, une sorte de canal dans laquelle on colle les filets. L’épaisseur de la mortaise et de chaque filet dépend de chaque instrument, il s’agit là d’un détail particulièrement représentatif du style d’un luthier, d’une école et d’une époque. Aussi, indépendamment de la difficulté technique que représente l’opération en elle-même, celle-ci s’accompagne de la contrainte de reproduire exactement le filet d’origine et d’assurer avec les morceaux originaux une jonction parfaite et invisible.

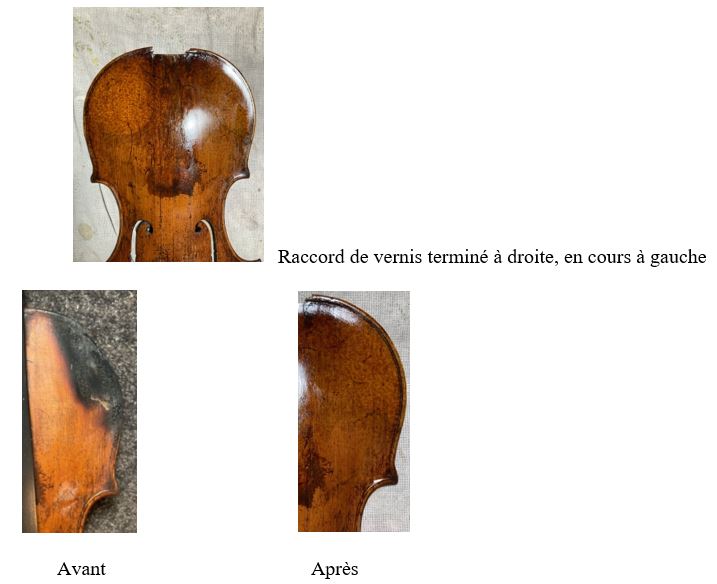

Nous arrivons à présent à l’opération sans doute la plus délicate de cette restauration : le raccord de vernis. Je dois tout d’abord m’assurer que le bois nouveau ne va pas gonfler avec le vernis, rompant ainsi la continuité de la jonction avec le bois d’origine. Je dois donc mouiller légèrement les pièces neuves, les laisser gonfler, les poncer, et cela plusieurs fois jusqu’à s’assurer de leur stabilité. Je passe ensuite une « teinte de fond », en l’occurrence du permanganate de potassium, sur les pièces neuves, afin de les oxyder et leur donner l’aspect du vieux bois. Je bouche ensuite les pores avec un encollage à base de gélatine alimentaire et passe une première couche de vernis à la gomme-laque incolore.

Nous arrivons à présent à l’opération sans doute la plus délicate de cette restauration : le raccord de vernis. Je dois tout d’abord m’assurer que le bois nouveau ne va pas gonfler avec le vernis, rompant ainsi la continuité de la jonction avec le bois d’origine. Je dois donc mouiller légèrement les pièces neuves, les laisser gonfler, les poncer, et cela plusieurs fois jusqu’à s’assurer de leur stabilité. Je passe ensuite une « teinte de fond », en l’occurrence du permanganate de potassium, sur les pièces neuves, afin de les oxyder et leur donner l’aspect du vieux bois. Je bouche ensuite les pores avec un encollage à base de gélatine alimentaire et passe une première couche de vernis à la gomme-laque incolore.

Pièce encollée

Puis je commence le raccord de vernis. Le principe en est le suivant : pour que la pièce neuve se fonde dans l’ensemble, il faut retrouver la couleur, la texture et le grain du vernis d’origine. Pour cela, il est nécessaire de procéder par petites touches : dans un godet, je mélange de la gomme-laque, de l’alcool à 95° et différents pigments. Je vise une couleur toujours plus pâle que celle à laquelle je veux arriver, car, contrairement à la passe d’un vernis sur un instrument neuf, où l’on dépose le produit liquide en larges bandes, c’est par superposition de petits points presque secs qu’on arrivera au résultat. C’est un travail d’une grande patience. De plus, l’art du raccord de vernis consiste largement à « tricher » avec la perception, à fortiori sur un vernis ancien ayant subi la patine du temps. On ne cherche pas l’uniformité, on joue avec les différences de couleur et de matière déjà présentes sur l’instrument, on va charger un peu plus dans les coins, les gorges, laisser volontairement des petits coups d’outils, voire en créer artificiellement pour donner une impression d’ensemble homogène et cohérente. Petit à petit, je monte en couleur et en matière et finis par un léger ponçage à la laine d’acier très fine, puis un polissage au tampon très léger.

La table maintenant terminée, je passe au fond. Le talon est totalement carbonisé, filet inclus, ainsi que les bords de chaque côté sur plusieurs centimètres.

Je commence par enlever les parties abimées. Chance pour moi, le bord gauche n’est brûlé que superficiellement, je décide de le garder en le grattant simplement. Puis je sélectionne, dans mon stock de bois, un morceau d’érable sycomore ondé qui pourrait convenir en terme de grain, de densité et de maille. Comme le fond du Guersan est constitué de deux parties symétriques, je fends mon morceau en deux dans l’épaisseur et le jointe au milieu.

Comme pour la table, je prends une empreinte en Stens qui me servira de contrepartie au moment du collage. Puis j’aménage une mortaise à l’intérieur du fond, dans laquelle viendra s’ajuster le talon nouveau, en enture.

Comme précédemment pour la table, il me faut maintenant tailler les bords et incruster le filet

Comme précédemment pour la table, il me faut maintenant tailler les bords et incruster le filet

Pour l’instant, je laisse le talon brut. Je le taillerai quand le manche sera en place, pour qu’il en épouse les contours.

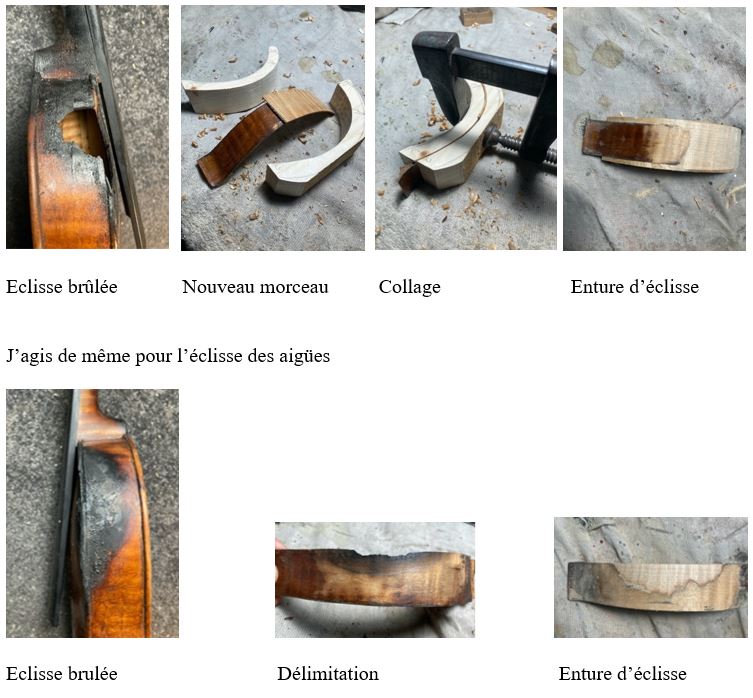

Je passe maintenant aux éclisses. Je commence par celle des basses. De toute évidence, devant l’ampleur des dégâts, le plus simple serait de la changer purement et simplement. Mais Philippe ne me le pardonnerait pas. Aussi, je reste fidèle au principe qui prévaut depuis le début de cette restauration : conserver au maximum les morceaux de l’original. Je découpe donc la partie calcinée, sélectionne une éclisse compatible et aménage mon joint, toujours en enture. Je fabrique un moule en sapin, à la forme exacte de l’éclisse une fois terminée et colle les deux morceaux. Une fois l’ensemble sec, il ne me reste plus qu’à raccorder le morceau nouveau avec l’ancien, en faisant toujours attention de ne pas trop déborder sur la partie originale.

Maintenant que toutes mes parties sont restaurées, je peux les assembler par collage.

Maintenant que toutes mes parties sont restaurées, je peux les assembler par collage.

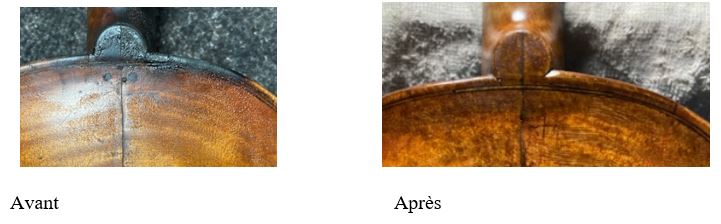

Une fois mon coffre fermé, le manche enclavé, il me faut à présent terminer la découpe du talon du fond. Cette opération est très importante du point de vue de l’expertise. En effet, la forme même du talon – plus ou moins pointu ou arrondi, en parfait arc de cercle ou légèrement aplati, les deux biseaux de chaque côté marqués ou discrets – constituent des détails très caractéristiques d’un « style ». Le talon d’origine ayant été en partie détruit (rien ne me garantit d’ailleurs qu’il n’ait pas lui aussi été retouché au cours du temps), je dois donc recréer, à partir de mes connaissances des instruments de cette époque et de cet auteur en particulier, ce qu’« aurait pu » être ce talon, tout en me débrouillant pour qu’il corresponde également au manche. Il y a donc là une part d’interprétation, de choix à la fois technique et stylistique à faire. Pour m’aider, je dispose, en plus de mes propres souvenirs des restaurations passées, d’une documentation et d’ouvrages spécialisés. Je peux également chercher sur internet des exemplaires d’autres violons de Guersan, par exemple sur les sites de ventes aux enchères, en étant toutefois également prudent quant à leur authenticité. Il faut bien à un moment se décider. Voilà le résultat :

Une fois mon coffre fermé, le manche enclavé, il me faut à présent terminer la découpe du talon du fond. Cette opération est très importante du point de vue de l’expertise. En effet, la forme même du talon – plus ou moins pointu ou arrondi, en parfait arc de cercle ou légèrement aplati, les deux biseaux de chaque côté marqués ou discrets – constituent des détails très caractéristiques d’un « style ». Le talon d’origine ayant été en partie détruit (rien ne me garantit d’ailleurs qu’il n’ait pas lui aussi été retouché au cours du temps), je dois donc recréer, à partir de mes connaissances des instruments de cette époque et de cet auteur en particulier, ce qu’« aurait pu » être ce talon, tout en me débrouillant pour qu’il corresponde également au manche. Il y a donc là une part d’interprétation, de choix à la fois technique et stylistique à faire. Pour m’aider, je dispose, en plus de mes propres souvenirs des restaurations passées, d’une documentation et d’ouvrages spécialisés. Je peux également chercher sur internet des exemplaires d’autres violons de Guersan, par exemple sur les sites de ventes aux enchères, en étant toutefois également prudent quant à leur authenticité. Il faut bien à un moment se décider. Voilà le résultat :

Puis, pour terminer, le raccord de vernis des éclisses

Puis, pour terminer, le raccord de vernis des éclisses

Voilà, la restauration est terminée. Je suis content du résultat et de ce temps de vie, deux mois tout de même, consacré à cette réalisation. Je me suis, comme on dit dans le métier, « régalé ». Mais, comme à chaque fois que je termine un travail de cette envergure, je ne peux m’empêcher de porter sur lui un regard critique : ai-je fait les bons choix techniques, esthétiques ? Quand j’ai décidé de faire mes ajustages des pièces de table en enture, n’aurais-je pas dû les prolonger, ce qui aurait permis de masquer encore davantage les joints, quitte à enlever un peu plus de bois de la partie originale ? Ou bien, au contraire, en ai-je enlevé davantage que ce qui aurait été nécessaire ? Quand j’ai taillé le talon, ai-je respecté le style de l’auteur ? N’aurait-il pas dû être un peu plus gros ? Ou plus petit ?

Voilà, la restauration est terminée. Je suis content du résultat et de ce temps de vie, deux mois tout de même, consacré à cette réalisation. Je me suis, comme on dit dans le métier, « régalé ». Mais, comme à chaque fois que je termine un travail de cette envergure, je ne peux m’empêcher de porter sur lui un regard critique : ai-je fait les bons choix techniques, esthétiques ? Quand j’ai décidé de faire mes ajustages des pièces de table en enture, n’aurais-je pas dû les prolonger, ce qui aurait permis de masquer encore davantage les joints, quitte à enlever un peu plus de bois de la partie originale ? Ou bien, au contraire, en ai-je enlevé davantage que ce qui aurait été nécessaire ? Quand j’ai taillé le talon, ai-je respecté le style de l’auteur ? N’aurait-il pas dû être un peu plus gros ? Ou plus petit ?

C’est à ce moment que je deviens philosophe : la perfection n’existe pas, mais j’ai fait mon maximum. Je suis alors empreint d’un sentiment paradoxal, combinant à la fois fierté et humilité. Une sensation tout à fait délicieuse.

Voilci un témoignage passionnant qui annalyse intelligemment le problème de la restauration en général , qu’elle soit sur un instrument de musique, un tableau ou un monument, et bravo pour le résultat !

quel travail minutieux et quel beau résultat! On ne dira jamais assez combien le travail des artisans est essentiel et rarement mis en lumière .Ici nous avançons pas à pas et savourons la joie de cet » artiste » qui a remis du baume au cœur du violoniste .Nous avons besoin de ces témoignages pour apprécier davantage le travail des artisans trop souvent laissés dans l’ombre .Merci.

Cher Monsieur,

Comment allez-vous ?

Puis-je savoir quel serait le coût du remplacement d’une barre d’harmonie pour violoncelle par vos soins ?

Cordialement,

Peter Klein

Je ne sais de quand date l article je suis tombe par hasard parce que je m intéresse un peu aux violons mais Bravo BRavo BRAvo BRAVo BRAVO super restauration