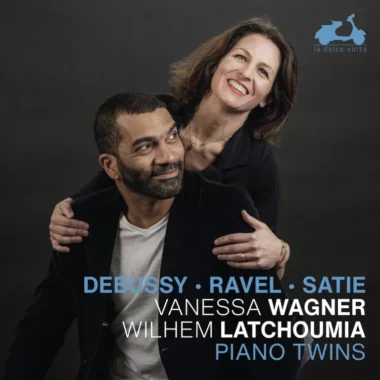

Piano Twins, un parcours français par Vanessa Wagner et Wilhem Latchoumia

Plus de détails

« Piano Twins ». Erik Satie (1866-1925) : Manière de commencement, extrait des Trois morceaux en forme de poire ; première gymnopédie, version à deux pianos du duo Latchoumia/Wagner d’après l’orchestration de Claude Debussy. Claude Debussy (1862-1918) : Lindaraja, L.103, Prélude à l’après-midi d’un Faune, L.87 (transcription originale pour deux pianos), La Mer L..111, transcription pour deux pianos d’André Caplet. Maurice Ravel (1875-1937) : Habanera, M.8; La Valse M.72, transcription originale pour deux pianos. Vanessa Wagner, Wilhem Latchoumia, pianos Steinway modèle D-274. 1 CD La Dolce Volta. Interview des artistes en guise de notine de présentation en français, traduite en anglais, allemand et japonais. Enregistré entre le 2 et le 5 novembre 2022 en la grande salle de l’Arsenal-Cité de la Musique de Metz. Durée : 61:56

La Dolce VoltaVanessa Wagner et Wilhem Latchoumia nous offrent, chez La Dolce Volta, cet album « Piano Twins ». Le titre anglais du récital ne doit pas induire le mélomane en erreur : voilà explorés divers aspects du répertoire français pour piano à quatre mains et à deux pianos.

Voilà dix ans que Vanessa Wagner et Wilhem Latchoumia travaillent ensemble sur des projets bien circonscrits. En 2014, en effet, huit mains étaient nécessaires pour exécuter la réduction pianistique d'Amériques, le poème symphonique d'Edgar Varèse. De ce quatuor éphémère a survécu leur duo, qui s'est retrouvé pour la création du concerto pour deux pianos de Thierry Escaich. Ensuite, leur passion pour la musique américaine contemporaine et en particulier de la pièce Piano Phase de Steve Reich s'est cristallisée en leur premier album commun, déjà la Dolce Volta, autour du répertoire américain (Glass, Adams, Meredith Monk…), chroniqué en nos colonnes.

Pour ce nouvel enregistrement consacré au répertoire français, les artistes ont été guidé dans leurs choix par l'esprit de finesse typiquement français dans l'exploitation de ces formules – dans le sillage disent-ils, de Gabriel Fauré (pourtant absent au gré de ce parcours) et par l'approche coloriste nécessaire, sorte de réminiscences des originaux orchestraux pour les transcriptions retenues pour constituer l'essentiel du corpus de ce disque, somptueusement enregistré en la grande salle de l'Arsenal de Metz.

Il s'agit, par-delà des coups de cœur du duo, d'une véritable invitation au voyage de l'âme, par l'évocation conceptuelle de diverses contrées vu du bout français de la lorgnette musicale : la manière de commencement des Trois morceaux en Forme de poire d'Erik Satie, tire vers les mélopées arabisantes, Lindaraja (sorte de prémices de la Soirée dans Grenade ou de la Puerta des Vino) de Debussy ou la Habanera de Ravel intégré plus tard à la rhapsodie espagnole évoquent une Ibérie onirique, là où le Prélude à l'Après-midi d'un Faune debussyste et la première gymnopédie de Satie se souviennent d'une Grèce antique idéalisée. Loin de ce monde méditerranéen, la Valse ravélienne dans sa transcription originale pour deux pianos entend vivre de l'intérieur l'Apocalypse joyeuse viennoise, et seule, la Mer debussyste – écrite dans le souvenir des côtes normandes – dans l'arrangement à deux pianos, d'André Caplet – demeure dans ce panel la seule partition directement inspirée par le terroir français.

Sur le plan du minutage, ce disque est un peu chiche – une petite heure. On aurait pu ajouter à la sélection Entre Cloches, l'autre pièce des Sites auriculaires ravéliens (ou pourquoi pas, alors l'intégrale de la transcription de la Rhapsodie espagnole …) ou l'un ou l'autre Debussy original et fondamental, telles les Six Epigraphes antiques (très helléniques d'allure aussi !) pour rester dans l'atmosphère vagabonde du programme.

Nous avouons mal saisir parfois au fil des œuvres les options d'interprétations, car elle apparaissent assez contradictoires d'une plage à l'autre. Les sinuosités de la Manière de commencement – placé comme il se doit liminairement – d'Erik Satie déboussolent par l'exacerbation d'un souple rubato trop maniéré, au prix de la spontanéité au discours (quand on compare le résultat avec par exemple la version historique de Francis Poulenc -qui avait connu le maître d'Arcueil – et Jacques Février). Par contre, la solaire et méconnue Lindaraja debussyste qui s'y enchaîne est nimbée avec naturel de mille nuances dynamiques irisant son inépuisable subtilité harmonique. Les deux pages de Ravel sont de la meilleure eau : une ensorcelante Habanera et plus encore une volcanique ethaletante Valse, très maîtrisée dans ses élans et son tourbillon fatal.

Nous serons nettement plus réservés sur les deux transcriptions debussystes. Le duo creuse avec une sécheresse toute objectale l'architecture et les rapports de volume du Prélude à l'Après-Midi d'une faune au détriment des couleurs et surtout de la respiration globale de l'œuvre loin de la poétique sensuelle et nonchalante inspirée par le « pré-texte » de Mallarmé. De même, la Mer, dans le somptueux arrangement pour deux pianos d'André Caplet que Debussy préférait à sa propre mouture pour piano à quatre mains, manque dans De l'aube à midi sur la Mer de cette poésie de l'instant, qu'aurait instillé un rapport adéquat dans l'ordonnancement des tempi : par exemple le grand thème confié dans l'original aux violoncelles divisés (mesure 84) semble tourner à vide par la faute d'un tempo trop rapide qui en brise la carrure rythmique ; et la monumentale coda, minérale et quasi brucknérienne, est ici prosaïquement expédiée. Il manque aussi au Dialogue du Vent et de la Mer, ce sens pathétique du récit – il s'agit quand même de l'évocation d'un naufrage – et toute la section centrale, havre de paix intemporel, avance indifférente. Seuls dans cette approche presque cubiste et distanciée, les Jeux de vagues centraux par leur modernité kaléidoscopique semblent davantage convenir aux interprètes. Car la superbe réduction de Caplet n'est pas en cause : il suffit de réécouter la très prenante et virtuose version de Jean-François Heisser et Georges Pludermacher (Erato/Warner, reprise dans l'intégrale Debussy) pour saisir toute la pertinence et l'acuité de la démarche.

Pour conclure, en guise de bis, les interprètes nous offrent leur propre arrangement à deux pianos de l'orchestration selon Debussy de la première gymnopédie d'Erik Satie (une transcription d'une transcription – un peu comme l'est aussi en fait la Valse de et revue par Ravel pour deux pianos), et y déploient – outre des contre-chants absents de l'original à un clavier – un phrasé naturel et sans contrainte, magnifiant la suspension du temps musical pour conclure en beauté ce récital mi-figue mi-raisin.

Plus de détails

« Piano Twins ». Erik Satie (1866-1925) : Manière de commencement, extrait des Trois morceaux en forme de poire ; première gymnopédie, version à deux pianos du duo Latchoumia/Wagner d’après l’orchestration de Claude Debussy. Claude Debussy (1862-1918) : Lindaraja, L.103, Prélude à l’après-midi d’un Faune, L.87 (transcription originale pour deux pianos), La Mer L..111, transcription pour deux pianos d’André Caplet. Maurice Ravel (1875-1937) : Habanera, M.8; La Valse M.72, transcription originale pour deux pianos. Vanessa Wagner, Wilhem Latchoumia, pianos Steinway modèle D-274. 1 CD La Dolce Volta. Interview des artistes en guise de notine de présentation en français, traduite en anglais, allemand et japonais. Enregistré entre le 2 et le 5 novembre 2022 en la grande salle de l’Arsenal-Cité de la Musique de Metz. Durée : 61:56

La Dolce Volta