Plus de détails

Lyon. Opéra. 22-I-2022. Astor Piazzolla (1921-1992) : María de Buenos Aires, opéra-tango en deux parties sur un livret d’Horacio Ferrer. Mise en scène et décors : Yaron Lifschitz et Circa. Costumes : Libby McDonnell et Circa. Lumières : Lutz Dieppe. Vidéo : Yann Philippe. Avec : Wallis Giunta, mezzo-soprano (María/L’Ombre de María) ; Luis Alejandro Orozco, baryton (El Duende/La Voix d’un chanteur de rue/Le Chef des vieux voleurs/Un Moineau dormeur de Buenos Aires/Le Premier Psychanalyste/Une Voix de ce dimanche) ; Compagnie Circa ; Ensemble Negracha ; Orchestre de l’Opéra national de Lyon, direction musicale : Valentina Peleggi

Co-production des Nuits de Fourvières et de l'Opéra de Lyon, le tango operita d'Astor Piazzolla s'impose, dans la conception originale de Yaron Lifschitz, comme un opéra à part entière.

María de Buenos Aires, opéra écrit sous les auspices (générateurs d'œuvres fortes) de la complicité auteur/compositeur, est une œuvre complexe. La séduction généralement accolée à l'art d'Astor Piazzolla déroule à plein régime, avec un curseur mélancolique poussé à fond, les sortilèges de la milonga, du canyengue, de la tangata, de toutes les formes de tango. « Beaucoup de gens pensent que je ne suis qu'un compositeur de musique purement instrumentale – eh bien ils vont voir » avait prévenu, en 1967, le compositeur-élève de Nadia Boulanger. Mais se pencher sur le livret d'Horacio Ferrer s'apparente à une chute dans un puits sans fond. « Tu réalises en poésie la même chose que je réalise en musique » avait déclaré le compositeur pour inviter le poète argentin à « trouver une idée pour une pièce de théâtre poético-musical ».

« Aucun risque de déflorer l'intrigue, prévient Lifschitz, car vous ne saurez pas l'histoire en regardant le spectacle ». Le metteur en scène a bien saisi que le « petit opéra » en deux parties composé sur le livret symbolique et surréaliste de Ferrer, a tout du rituel. María (Marie), le Tango (Dieu) et le Désir (le Saint-Esprit) sont la drôle de Trinité à l'œuvre. Née dans les faubourgs d'une ville dépassant son statut de repère géographique pour devenir « l' incarnation même du tango », María, sainte et putain, perd la vie dans le cœur de la cité, laissant à son ombre le soin d'accoucher d'un Messie d'un nouveau genre prénommé… María ! Deux María aux deux extrémités d'un opéra sans codes (dès l'Ouverture, re-baptisée Alevare – du verbe se lever), qui justifient la répétition à l'identique du grand air de l'héroïne. Un très christique Tangus Dei referme cette Passion selon María.

Pas besoin d'apprécier le tango pour apprécier le spectacle lyonnais car la première bonne idée de Lifschitz est d'afficher, dès le lever du rideau (via, au son d'une musique « industrielle », le solo déstructuré d'une danseuse sans cavalier relayé par une vidéo qui clame en toutes lettres: « pour en finir avec les clichés associés au tango »), son envie de s'en passer. Une audacieuse proposition, qui n'aurait pas été sans déplaire à Piazzolla lui-même, qui n'a de cesse de confronter l'incontournable genre argentin aux modèles classiques (fugue et toccata dans l'operita !), ainsi qu'à Gidon Kremer, grand passionné de María, qui, avec l'aide du compositeur Leonid Desyatnikov, nettoya à l'os, dans son splendide enregistrement de 1998, une partition abîmée par ses reprises, et avait même enseigné à cette occasion : « La valeur de María de Buenos Aires ne repose pas entièrement dans le concept du tango. »

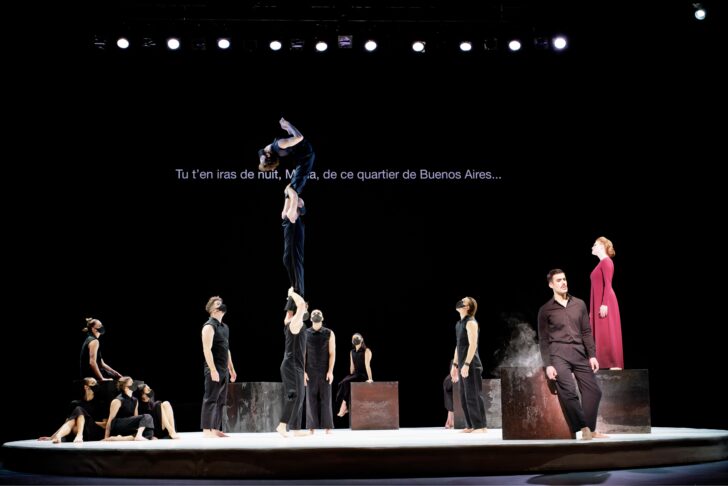

Yaron Lifschitz peut alors inviter les chanteurs et les dix acrobates de sa compagnie Circa sur le disque blanc tournant sur la platine de la scène lyonnaise : un espace rotatif à l'intemporalité fascinante qui évoque d'emblée le « camembert » du Neues Bayreuth des frères Wagner. Les performances circassiennes n'évitant pas toujours la monotone répétitivité de numéros souvent vus ailleurs, sont heureusement relayées par une scénographie de toute beauté dont une superbe cascade de nuées. Des plans de type « la scène vue du ciel » offrent de fascinants effets de plongées sur l'action vue alors sous plusieurs angles : perspectives et ombres portées se brouillent de la plus esthétique façon. Dommage que le procédé, riche d'un infini de possibilités, reste relativement sous-employé. Les plans volés par une caméra embarquée plongeant dans le fond du cercueil de Maria engendrent d'autres motifs d'émotion maximale. Magnifiée par les lumières de Lutz Deppe, cette« poésie théâtrale » bien accordée au « théâtre poético-musical » rêvé par le compositeur et son librettiste, souffre hélas quelque peu de la gestion forcée de masques pour tous qui, même s'ils sont parfaitement manipulés (Wallis Giunta l'enlève et le remet avec une vraie chorégraphie des mains rendant quasi-imperceptible la pesante injonction), sont un comble pour un scénario dont la sensualité des corps (visages compris) est une donnée essentielle.

Les deux protagonistes sont magnifiques. Wallis Giunta, dont les graves avaient fait merveille dans Cenerentola à Montpellier, trouve en Maria un rôle à son impressionnante pointure. Lifschitz habille la fille des faubourgs comme une diva (longue robe rouge pour la première partie, la même en noir pour la seconde), les gros plans d'une caméra amoureuse dévoilant également la palette émotionnelle de la chanteuse. Luis Alejandro Orozco, splendide stature de baryton, à la fois narrateur et chanteur, incarne, comme son collègue de Mort à Venise, pléthore de rôles (un chanteur de rue, le chef des voleurs, un moineau dormeur, un psychanalyste, une voix de ce dimanche) mais surtout, comme Horacio Ferrer soi-même, à la création en 1968, le rôle, principalement parlé, du Duende, esprit du tango, esprit de la ville portègne, et compagnon de route du calvaire de María. Immergé dans la psyché de l'héroïne, il en reproduit même le code vestimentaire, le metteur en scène ayant demandé à sa costumière de féminiser progressivement le chanteur.

Gidon Kremer avait dégraissé l'effectif orchestral de Piazzolla de onze à huit instrumentistes. L'Ensemble Negracha n'en comporte que cinq (bandonéon, piano, guitare électrique, flûte et batterie) mais ils s'inscrivent, en un équilibre parfaitement dosé, dans la trame symphonique des cordes et des percussions de l'Orchestre de l'Opéra. Un son apollinien, en tous points irrésistible, que la baguette enflammée de la jeune Valentina Peleggi porte au triomphe.

Crédits photographiques : © Agathe Poupeney

Plus de détails

Lyon. Opéra. 22-I-2022. Astor Piazzolla (1921-1992) : María de Buenos Aires, opéra-tango en deux parties sur un livret d’Horacio Ferrer. Mise en scène et décors : Yaron Lifschitz et Circa. Costumes : Libby McDonnell et Circa. Lumières : Lutz Dieppe. Vidéo : Yann Philippe. Avec : Wallis Giunta, mezzo-soprano (María/L’Ombre de María) ; Luis Alejandro Orozco, baryton (El Duende/La Voix d’un chanteur de rue/Le Chef des vieux voleurs/Un Moineau dormeur de Buenos Aires/Le Premier Psychanalyste/Une Voix de ce dimanche) ; Compagnie Circa ; Ensemble Negracha ; Orchestre de l’Opéra national de Lyon, direction musicale : Valentina Peleggi