Plus de détails

Bruxelles. La Monnaie. 29-I-2019. Amilcare Ponchielli (1834-1886) : La Gioconda, opéra en quatre actes sur un livret de Tobia Garrio (Arrigo Boito) d’après Angelo, tyran de Padoue de Victor Hugo. Mise en scène : Olivier Py. Décors et costumes Pierre-André Weitz. Éclairages : Bertrand Killy. Avec : Béatrice Uria-Monzon, la Gioconda ; Silvia Tro Santafé : Laura Adorno ; Jean Teitgen : Alvise Badoero ; Ning Liang : La Cieca ; Stefano La Colla : Enzo Grimaldo ; Franco Vassallo : Barnaba ; Bertrand Duby : Zubane et un pilota ; René Laeryea : un cantore ; Roberto Covatta : Isepo ; Bernard Giovani : Un Barnabotto/ Una voce ; Alejandro fonte : Una Voce. Ballet, Chœurs de la Monnaie (direction : Martino Faggiani) ; Choeurs d’enfants et de jeunes de la Monnaie (direction : Benoît Giaux) ; Orchestre symphonique de La Monnaie, direction musicale : Paolo Carignani

En coproduction avec la Théâtre du Capitole de Toulouse et le Théâtre Wieki de Varsovie, la Monnaie de Bruxelles propose en ce début d'année une nouvelle production de La Gioconda d'Amilcare Ponchielli, dans une mise en scène dérangeante, parfois scabreuse, souvent glaçante et toujours très noire d'Olivier Py.

Le livret d'Arrigo Boïto s'inspire largement du drame de Victor Hugo Angelo tyran de Padoue ; l'action et les personnages en sont quelque peu modifiés et le tout est transposé, à l'époque de l'Inquisition, en une Venise intrigante et bigarrée. Le décor de Pierre-André Weitz, bien plus sombre, ne retient que quelques éléments archétypaux de la Cité, envisagée comme un no man's land ou une nouvelle tote stadt signifiée par un palais des Doges « inversé », moderne, vu par ses tréfonds, fermé dans l'infinitude de ses perspectives à toute lumière directe, hormis quelques rares et cinglants moments d'irradiations diverses (tel l'incendie du vaisseau d'Enzo au final de l'acte II). Il est à la fois sinistre bunker et sordide parking suburbain, lieu de tous les abus de pouvoir et de toutes les tortures ou turpitudes sexuelles. Seules évocation tangibles de la Sérénissime dans ce camaïeu de gris et de noirs, outre les occasionnelles noria de maquettes de paquebots : les fines colonnes modernes, pilotis bétonnés cerclent de leur infinie verticalité l'espace d'un plateau inondé par une omniprésente et suffocante aqua alta. Habilement, un praticable à hauteur variable module et compartimente l'espace et permet d'y dévider l'écheveau d'un livret pourtant complexe. L'action reste limpide et dramatique malgré une trame plutôt touffue héritée du modèle hugolien.

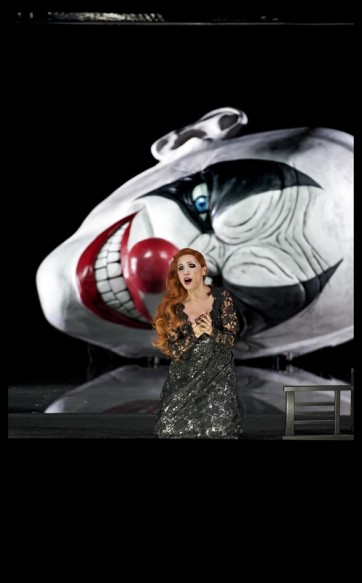

L'on connait les intéressantes et dérangeantes relectures d'Olivier Py : les livrets d'opéras sont revus à la lumière de l'histoire récente, avec un mélange de modernité assumée et de provocation décapante et sont prétextes à une plongée dans les affres de notre monde contemporain. « Sa » Gioconda n'est pas en reste : même sous des dehors parfois grotesques, elle est la métaphore victimaire de la souffrance sous toute dictature, et renvoie ainsi plus encore qu'au livret de Boito, à la pièce originale de Hugo, voire à l‘Homme qui rit, par son évocation de la tyrannie. Dans cette optique, la vision du metteur en scène se veut à la fois politisée et, en réponse, sexualisée. Ainsi, loin de l'apparat d'une Église moribonde singée par un doge cadavérique, ou par les breloques obsolètes de l'inquisiteur Alfise, l'espion Barnaba et ses sbires sont affublés, en bons et violents cyniques absolutistes, de chemises noires, de tenues para-militaires et arborent des brassards quasi-fascistes. Dans cet univers plombé menaçant et dictatorial, comme une folle libération de toutes les énergies mentales durement réprimées, l'exaltation des passions et l'exultation des corps mènent ailleurs la danse, sorte de Rock around the bunker, pour citer Serge Gainsbourg. L'obsession érotique en réponse à cette pulsion de mort dans cet univers violent (culminant en l'évocation réaliste d'une messe noire célébrée par Barnaba lors de son monologue « O monumento ! » au premier acte) balaie le spectre des passions humaines, de l'accomplissement amoureux le plus tendre (un couple de danseurs très dénudé simule l'acte sexuel en retrait du duo d'amour Enzo-Laura au deuxième acte) à la bacchanale la plus orgiaque. La célèbre danse des Heures part ainsi du simple et virtuose divertissement libertin, pour in fine figurer un viol collectif. On peut aimer ou détester, mais il est impossible de rester indifférent. Cet univers de sexe et d'effroi renforce un sentiment opaque de malaise induit par le décor glauque que nous avons déjà évoqué mais génère aussi un manque certain d'émotion ou d'assertivité par cette froideur quasi masochiste, ce refus de tout épanchement lyrique ou ces évocations récurrentes du stupre. Ce sentiment est encore renforcé par l'omniprésence de ce masque clownesque quasi mortuaire, entre crâne et figure d'auguste – affublant un figurant entièrement nu gesticulant dans une baignoire dès le prélude orchestral – ou envahissant, gigantesque, la fuite du champ de perspective à l'heure du suicide de la Gioconda lors de la scène finale.

Pour sa prise de rôle, Béatrice Uria Monzon réussit son pari. Dans ce rôle nécessitant une tessiture large, les graves demeurent royaux et jamais poitrinés, mais peut-être certains aigus un peu écrêtés sont-ils aujourd'hui moins élégants. L'artiste néanmoins touchante et émouvante incarne une Gioconda humaine et héroïque (le célèbre grand air « Suicidio »), crâne jusqu'à son sacrifice final. Les autres rôles féminins sont à l'avenant. La pieuse Cieca, mère de Gioconda, revient à la superbe alto chinoise Ning Liang, exemplaire de discrétion maternelle dans ce rôle-incarnation de la fatalité. Silvia Tro Santafé campe une Laura de feu, passionnée et libérée, vocalement impeccable quoique un peu uniforme. Jean Teitgen en Alvise impose par sa robuste noirceur et sa variété expressive : il révèle toutes les fêlures du personnage meurtri et jaloux sous l'apparat d'un timbre d'une rondeur et d'une homogénéité rares. Mais la palme revient à Franco Vassallo pour une interprétation quasi shakespearienne du rôle de Barnaba. Exemplaire de vocalité et de présence scénique, il campe dans la variété de touches un personnage antipathique à souhait, oscillant entre cynisme et cruauté, ruse et opportunisme, calcul et envie. Seul l'Enzo de Stefano la Colla se révèle décevant par cette absence de style, ce manque de nuances, cette projection dure étroite et monolithique de la voix doublée d'une justesse parfois plus qu'approximative dans l'aigu.

En grande forme, le plantureux chœur et le vaillant orchestre de la Monnaie sont splendidement dirigés par Paolo Carignani. En fin connaisseur du répertoire italien, le chef explore la partition sans arrière-pensée, pour elle-même, sans la placer dans l'ombre de Verdi – singulièrement muet d'ailleurs à l'époque de la composition de ce drame – et sans jouer la carte des prémices véristes. Sa baguette élégante (la « danse des Heures » !) en rappelle au contraire la filiation française, dans la perspective du grand opéra parisien, par exemple au fil du duo Gioconda-Laura au deuxième acte. Avec une grande légèreté de touche et avec raffinement, il nimbe les moments les plus délicats d'une infinie tendresse sans jamais perdre le fil ou la puissance dramatiques quand les passages les plus chargés l'exigent. Bref, c'est dans la fosse qu'il faut chercher cette aura lumineuse qui aura volontairement tant manqué aux décors de Pierre-André Weitz ou cette variété de touches singulièrement absente de la vision dichotomique et manichéenne d'Olivier Py.

Crédits photographiques © Baus

Plus de détails

Bruxelles. La Monnaie. 29-I-2019. Amilcare Ponchielli (1834-1886) : La Gioconda, opéra en quatre actes sur un livret de Tobia Garrio (Arrigo Boito) d’après Angelo, tyran de Padoue de Victor Hugo. Mise en scène : Olivier Py. Décors et costumes Pierre-André Weitz. Éclairages : Bertrand Killy. Avec : Béatrice Uria-Monzon, la Gioconda ; Silvia Tro Santafé : Laura Adorno ; Jean Teitgen : Alvise Badoero ; Ning Liang : La Cieca ; Stefano La Colla : Enzo Grimaldo ; Franco Vassallo : Barnaba ; Bertrand Duby : Zubane et un pilota ; René Laeryea : un cantore ; Roberto Covatta : Isepo ; Bernard Giovani : Un Barnabotto/ Una voce ; Alejandro fonte : Una Voce. Ballet, Chœurs de la Monnaie (direction : Martino Faggiani) ; Choeurs d’enfants et de jeunes de la Monnaie (direction : Benoît Giaux) ; Orchestre symphonique de La Monnaie, direction musicale : Paolo Carignani