Plus de détails

Pierre Boulez a 90 ans le 26 mars. Hommage à une œuvre lumineuse et accessible, à l'opposé de tous les clichés.

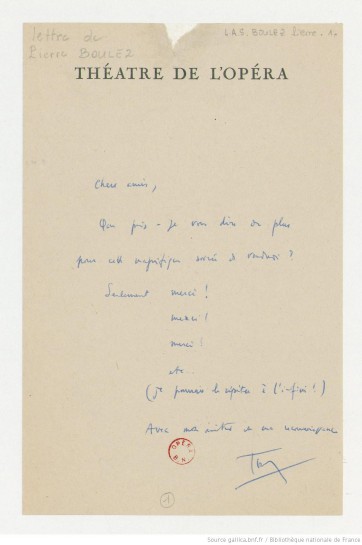

Les révolutionnaires d'hier font les trésors vivants d'aujourd'hui, et on ne peut voir sans quelque ironie l'officielle célébration du génie musical français dont les 90 ans de Pierre Boulez, le 26 mars prochain, sont l'occasion. C'est oublier un peu vite que la France, pendant longtemps, ne s'est pas intéressée de près à un musicien trop peu conformiste pour elle : il y eut, certes, la belle aventure du Domaine musical, qui aura contribué à rattraper à partir de 1954 le retard considérable accumulé par la France en matière de création musicale – la guerre n'ayant fait qu'aggraver l'autisme des institutions musicales françaises de l'entre-deux-guerres. Mais ce furent ensuite Donaueschingen et Darmstadt pour la composition, Londres et New York pour la carrière parallèle de chef d'orchestre ; après l'épisode sans lendemain de la création à l'Opéra de Paris de Wozzeck de Berg en 1964, il aura fallu l'ambition moderniste des années Pompidou puis Giscard pour que la France, en un complet renversement, en fasse son musicien officiel : création de l'IRCAM en 1969, de l'Ensemble Intercontemporain en 1975, influence décisive dans les projets de nouvel opéra à Paris (hélas pas jusqu'au bout !) et de ce qui est devenu la Cité de la Musique. Tant d'argent dépensé pour les caprices d'un homme, se seront longtemps lamenté ses adversaires ; mais, comme pour le château de Versailles il y a trois siècles, la plus somptuaire dépense d'aujourd'hui est souvent le patrimoine de demain.

Les révolutionnaires d'hier font les trésors vivants d'aujourd'hui, et on ne peut voir sans quelque ironie l'officielle célébration du génie musical français dont les 90 ans de Pierre Boulez, le 26 mars prochain, sont l'occasion. C'est oublier un peu vite que la France, pendant longtemps, ne s'est pas intéressée de près à un musicien trop peu conformiste pour elle : il y eut, certes, la belle aventure du Domaine musical, qui aura contribué à rattraper à partir de 1954 le retard considérable accumulé par la France en matière de création musicale – la guerre n'ayant fait qu'aggraver l'autisme des institutions musicales françaises de l'entre-deux-guerres. Mais ce furent ensuite Donaueschingen et Darmstadt pour la composition, Londres et New York pour la carrière parallèle de chef d'orchestre ; après l'épisode sans lendemain de la création à l'Opéra de Paris de Wozzeck de Berg en 1964, il aura fallu l'ambition moderniste des années Pompidou puis Giscard pour que la France, en un complet renversement, en fasse son musicien officiel : création de l'IRCAM en 1969, de l'Ensemble Intercontemporain en 1975, influence décisive dans les projets de nouvel opéra à Paris (hélas pas jusqu'au bout !) et de ce qui est devenu la Cité de la Musique. Tant d'argent dépensé pour les caprices d'un homme, se seront longtemps lamenté ses adversaires ; mais, comme pour le château de Versailles il y a trois siècles, la plus somptuaire dépense d'aujourd'hui est souvent le patrimoine de demain.

C'est dans une France où le légitimisme tonal était encore parole d'évangile que cette remise en question fondamentale et fondatrice a émergé, et il n'y a rien d'étonnant à cela : c'était à la fois la création musicale et l'ensemble des institutions musicales qui étaient sinistrées et qu'il s'agissait de faire renaître. Sur ces deux tableaux, Boulez n'a eu gain de cause qu'avec plusieurs décennies de retard : peut-être après tout cet exil forcé, et cet apprentissage progressif à la tête d'orchestres allemands ou anglo-saxons, a-t-il finalement bénéficié pour longtemps à la vie musicale française et à sa très nécessaire ouverture au monde.

Non que tout le flot de haine et de mépris qui l'aura accompagné pendant toute sa carrière se soit tari, une opposition aussi profitable à ceux qui s'en sont fait une spécialité (que serait Benoît Duteurtre sans Boulez ?) ne pouvant s'avouer vaincue ; non que bien des grenouilles de conservatoire lui aient pardonné de leur avoir fait perdre les repères sacrés de l'analyse musicale scolaire ; non que Boulez n'ait pas lui-même souvent contribué à envenimer les débats par son art consommé de la polémique ; non que dans cette relative unanimité commémorative il n'y ait pas la fétichisation que la société contemporaine accorde généreusement aux personnalités – politiques, culturelles ou simplement médiatiques – auxquelles la nature fait la grâce de laisser dépasser un certain âge.

Non que tout le flot de haine et de mépris qui l'aura accompagné pendant toute sa carrière se soit tari, une opposition aussi profitable à ceux qui s'en sont fait une spécialité (que serait Benoît Duteurtre sans Boulez ?) ne pouvant s'avouer vaincue ; non que bien des grenouilles de conservatoire lui aient pardonné de leur avoir fait perdre les repères sacrés de l'analyse musicale scolaire ; non que Boulez n'ait pas lui-même souvent contribué à envenimer les débats par son art consommé de la polémique ; non que dans cette relative unanimité commémorative il n'y ait pas la fétichisation que la société contemporaine accorde généreusement aux personnalités – politiques, culturelles ou simplement médiatiques – auxquelles la nature fait la grâce de laisser dépasser un certain âge.

Boulez a beaucoup écrit, des livres, des articles, sans compter les interviews et la littérature de ses disciples. C'est peut-être là, paradoxalement, le facteur majeur d'un malentendu qui continue à perturber la réception de son œuvre : l'image d'une musique de pure théorie, fondée sur les calculs du chercheur plutôt que sur la créativité de l'artiste, choisissant l'aridité d'une perfection mathématique plutôt que la sensualité du son musical. Il est vrai, sans doute, que la volonté de rupture avec tout un passé hors de propos, après le désastre de Vichy qui est aussi une défaite de la pensée, avait de quoi perturber, mais l'illusion du sérialisme intégral comme nouveau départ possible est vite dissipée : voici Le marteau sans maître, et ce troisième mouvement où deux altos, une flûte et une voix, entrelacent leurs feulements, qui atteste que cette musique s'adresse aux sens aussi directement que Mozart ou Wagner. Le sens admirable des couleurs qui est le sien, et qui est sans doute un aspect par lequel cette musique, au-delà de l'ampleur internationale de la carrière de Boulez, est tout de même aussi ancrée dans une tradition française, même s'il a aussi été marqué, signe des temps, par des musiques extra-européennes, à commencer par le gamelan indonésien : il n'y trouve pas des formules et des modèles, mais une extension magistrale du son orchestral. Les percussions n'y sont plus un soutien rythmique ou un fournisseur de décibels, mais un nouvel univers de couleurs d'une éminente délicatesse.

Sans se confondre avec l'extrême réduction de Webern, produit d'un temps où l'œuvre idéale devait avoir la solidité, l'éclat et la compacité d'un joyau, la musique de Boulez en a retenu l'idée d'un monde où chaque son est essentiel, où tous les paramètres de l'écriture – hauteur, rythme, timbre, dynamique – construisent à part égale le texte musical. Pourtant, si les liens de parenté avec l'école de Vienne sont patents dans l'œuvre de Boulez, la distance qui les sépare est bien plus grande qu'on ne l'avait peut-être pensé d'abord. Ce qui est en jeu chez Boulez – et aussi chez d'autres représentants éminents de cette génération magnifique née au cours des années 1920, mais avec une force rarement atteinte chez lui – n'est rien moins que l'abandon radical du double modèle architectural et narratif qui structurait la production musicale : contrairement aux héros de l'école de Vienne, Boulez ne fait pas du jeu avec les formes anciennes un principe structurant ; il n'y a pas de progression sémantique, pas de début ni de fin, pas de cause et de conséquence. La rupture est d'autant plus visible que la grande forme ne lui fait pas peur, ses grandes œuvres pour ensemble dépassant souvent largement la demi-heure d'un seul tenant.

L'une des figures majeures de son écriture est la prolifération. Le titre d'une de ses œuvres principales, Éclat/Multiples, en est un résumé parlant : là est le moteur de l'inspiration, qui fait par exemple des quatre minutes d'Incises pour piano (1995) la matrice des trente-sept minutes de Sur Incises (1998), chaque détail de l'écriture d'une œuvre précédente pouvant donner lieu à une exploration qui vise à en parcourir toutes les potentialités. Mais c'est aussi le cœur même de l'écriture, et peu importe si l'auditeur n'en comprend pas les mécanismes sous-jacents : la complexité des processus à l'œuvre, la grande place accordée par Boulez à des inspirations théoriques, la difficulté d'exécution souvent diabolique pour les musiciens se fondent en une surface sonore en perpétuelle mutation, et l'auditeur peut sans mauvaise conscience en goûter le plus simplement du monde les miroitements.

L'une des figures majeures de son écriture est la prolifération. Le titre d'une de ses œuvres principales, Éclat/Multiples, en est un résumé parlant : là est le moteur de l'inspiration, qui fait par exemple des quatre minutes d'Incises pour piano (1995) la matrice des trente-sept minutes de Sur Incises (1998), chaque détail de l'écriture d'une œuvre précédente pouvant donner lieu à une exploration qui vise à en parcourir toutes les potentialités. Mais c'est aussi le cœur même de l'écriture, et peu importe si l'auditeur n'en comprend pas les mécanismes sous-jacents : la complexité des processus à l'œuvre, la grande place accordée par Boulez à des inspirations théoriques, la difficulté d'exécution souvent diabolique pour les musiciens se fondent en une surface sonore en perpétuelle mutation, et l'auditeur peut sans mauvaise conscience en goûter le plus simplement du monde les miroitements.

Chez un passionné de sciences dures comme Boulez, l'image de la multiplication cellulaire s'impose presque naturellement, quand à partir d'une cellule unique se multiplient des cellules qui se différencient progressivement : l'infiniment petit donne lieu à la grande forme, de l'homogène naît la complexité. On est volontiers perdu, dans certains passages de Répons, par l'inextricable superposition d'événements sonores qui prennent le spectateur de toute part. Mais cette désorientation est bien une forme de l'expérience musicale, une sensation de perdre pied : il y a là certainement un reflet d'une certaine relation au monde éminemment contemporaine, mais il y a aussi le plaisir angoissant qu'on éprouve à explorer un labyrinthe.

Une autre figure, plus immédiate, de ces processus, est la diffraction du jeu de l'instrumentiste par l'électronique : la clarinette en écho avec elle-même dans Dialogue de l'ombre double, le violon d'Anthèmes II, la confrontation scénique d'une clarinette présente et de son alter ego absent dans le premier cas, la mise en perspective d'une œuvre préexistante dans le second. Boulez, qui a donné avec la création de l'IRCAM un souffle décisif au développement de l'électronique musicale en France et dans le monde, n'a finalement pas fait de l'intervention de l'électronique un axe structurant de son œuvre : les œuvres sur bande des années 1950 ne sont plus au répertoire, et quelques grandes œuvres pour orchestre en font un usage plus discret. Dans ces deux œuvres, l'instrument est paradoxalement d'autant plus roi que c'est l'essence de sa voix qui est au cœur du discours musical : l'électronique vient souligner ce qui, dans le frottement d'une corde et d'un archet, ou dans le passage du souffle du musicien dans le corps de l'instrument, est irréductiblement individuel et particulier.

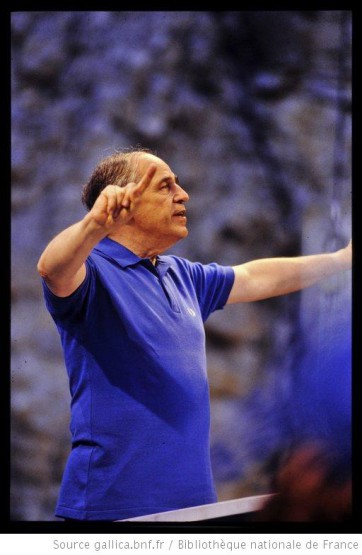

Les mauvaises langues auront souvent insinué que, si la musique de Boulez a rencontré au cours des six décennies de sa carrière créatrice un tel écho, c'est qu'elle bénéficiait de l'aura de plus en plus lumineuse d'un des plus grands chefs de son temps, comme si le plaisir de l'entendre diriger devait se payer par quelques minutes de sa propre musique. On ne compte plus les grands chefs désolés de ne pas être pris au sérieux comme compositeurs, aujourd'hui encore (ne citons pas de noms) ; chez Boulez, pourtant, il y a une telle parenté spirituelle entre ces deux activités que la calomnie tombe à plat (d'autant que la célébrité du chef a pu aussi dissuader certains de ses collègues d'interpréter ses œuvres, par crainte de la comparaison). D'abord parce qu'il suffisait de voir, ces dernières années encore, avec quelle curiosité insatiable il continuait de diriger les créations de compositeurs trois fois plus jeunes ; ensuite parce que les qualités de sa direction se nourrissaient aux mêmes influences que ses œuvres, et peu importe si on a parfois pris pour de la froideur ou de la distance ce qui était concentration sur le texte musical. Peu importe, aujourd'hui : il a fallu dire adieu au chef Boulez, dont ne reste aujourd'hui qu'un legs discographique d'ailleurs immense ; aujourd'hui, c'est le compositeur qui demeure, c'est lui et lui seul que nous pourrons rencontrer au concert, par ses œuvres. Une présence qui est finalement l'essentiel, même si les pensées de nombreux mélomanes, dont nous sommes, seront ce jeudi à Baden-Baden auprès d'un homme qui nous a tant apporté. Il a enseigné des décennies durant, et jusqu'à il y a peu à l'académie du Festival de Lucerne ; mais même sans l'avoir jamais abordé, nous sommes tous ses élèves.

2 commentaires sur “Pierre Boulez, pour aujourd’hui et pour demain”